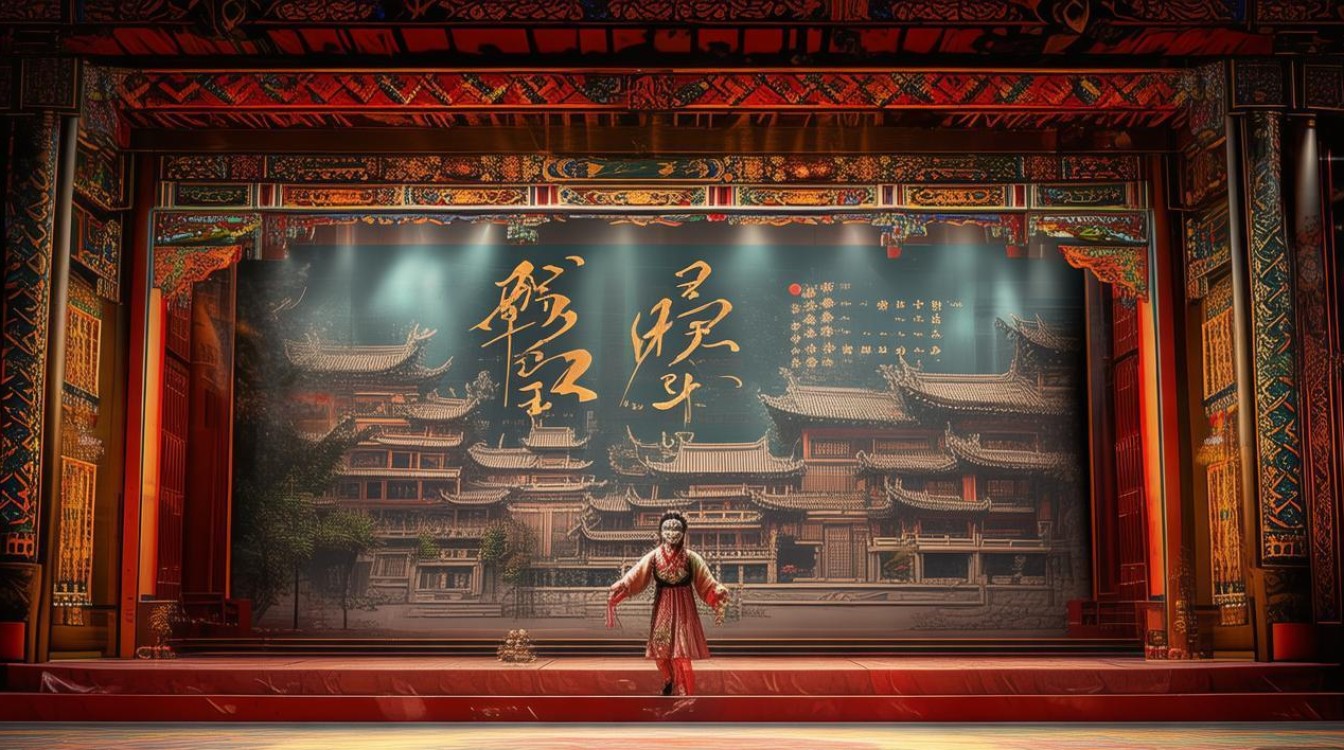

豫剧作为中国北方最具代表性的地方戏曲剧种之一,发源于河南开封,距今已有数百年的历史,它以高亢激越、豪放粗犷的唱腔著称,表演形式贴近生活,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,豫剧的剧目丰富多样,既有历史演义、民间传说,也有才子佳人、公案戏等,其中以历史人物为主角的剧目更是占据重要地位,而清代名臣刘墉(民间俗称“刘罗锅”)的形象,便在豫剧舞台上留下了浓墨重彩的一笔,相关剧目不仅展现了刘墉的清廉刚正,也通过“归天”等情节完成了人物形象的升华。

在豫剧的传统剧目中,刘墉的故事多与“下江南”“审案”“斗权臣”等情节相关,如《刘墉下南京》《刘墉回北京》《铡美案》(刘墉辅佐包拯断案)等,这些剧目通过民间艺人的不断演绎,将历史上的刘墉塑造成一位足智多谋、不畏强权、体恤民情的“清官”形象,他不仅是朝廷的肱骨之臣,更是百姓心中的“青天”,而“刘墉归天”这一情节,通常出现在其晚年的剧目中,如《刘墉辞朝》《刘墉归天记》等,通过悲壮的叙事展现其鞠躬尽瘁的一生。

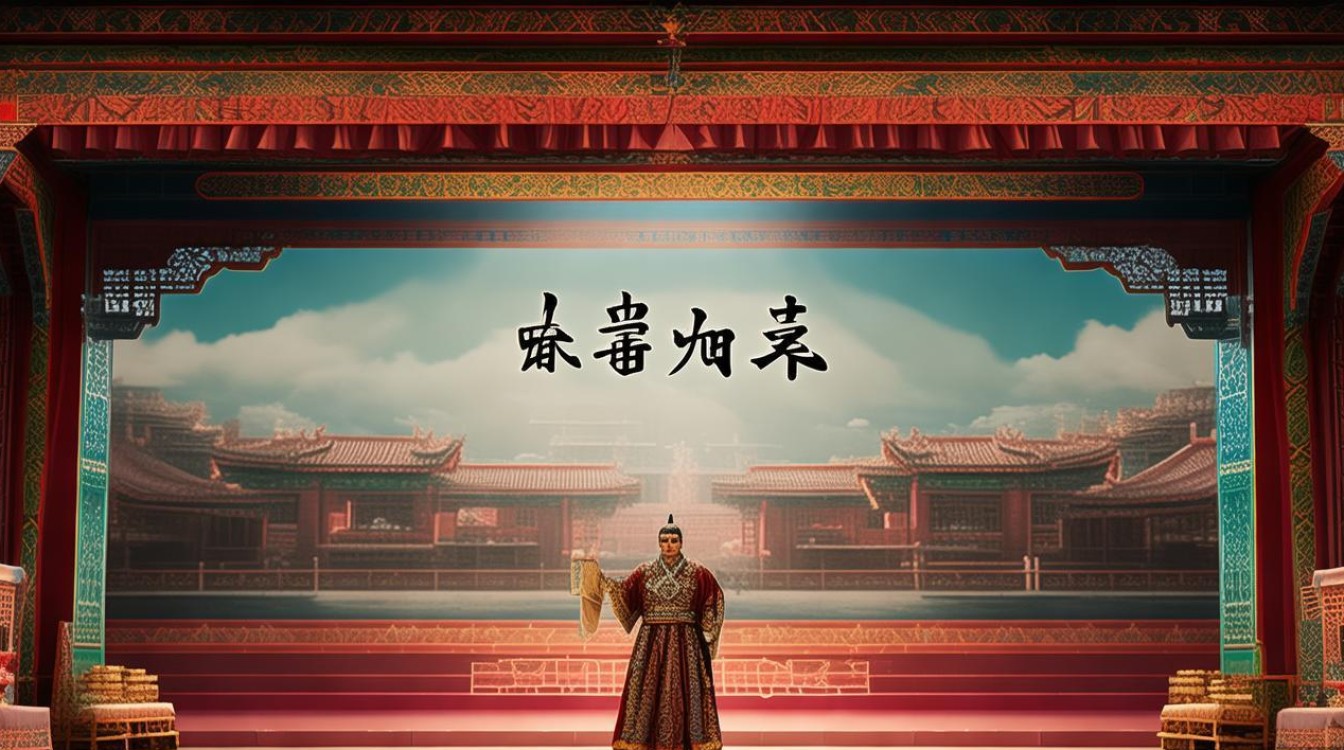

“刘墉归天”的剧情往往围绕晚年刘墉的政治处境展开,在传统演绎中,刘墉因多次揭露权臣奸佞(如和珅)的罪行,触怒当朝皇帝(多设定为乾隆帝),逐渐被朝廷冷落,但他仍心系天下,在晚年仍为民请命,最终因积劳成疾或遭奸人陷害,在任上或归乡途中“归天”,这一情节并非简单的生命终结,而是豫剧“忠君爱国”“清官情结”主题的集中体现——刘墉的“归天”往往伴随着“民心哀悼”“皇帝追悔”“奸臣遭惩”等后续情节,强化了“善有善报、恶有恶报”的民间价值观,在表演上,演员通过苍凉的唱腔(如豫剧常用的【慢二八】【哭腔】)、沉痛的身段(如甩袖、顿足、闭气等),将刘墉临终前的遗憾与不舍表现得淋漓尽致,引发观众的情感共鸣。

刘墉在豫剧中的形象,既有历史人物的影子,又有民间艺术的再创造,历史上的刘墉以书法、博学著称,官至体仁阁大学士,但并非以“断案”闻名;而在豫剧中,他被塑造成“赛包拯”“当代海瑞”式的清官,断案如神、智斗权臣,更符合百姓对“正义”的期待,这种“艺术化处理”让刘墉的形象更加鲜活,也让“刘墉归天”的情节更具悲剧色彩——他的一生是为民请命的一生,结局虽悲,但精神永存,例如在《刘墉归天记》中,有一段经典唱段:“皓首穷经为苍生,两袖清风一身轻,今朝归去魂犹在,留得清白照汗青”,既归纳了刘墉的一生,也传递了“清白做人、干净做事”的价值观,至今仍被豫剧爱好者传唱。

以下是豫剧中部分刘墉相关剧目及“归天”情节的简要梳理:

| 剧目名称 | 主要剧情概要 | “归天”情节简述 |

|---|---|---|

| 《刘墉下南京》 | 刘墉奉命前往南京查办贪污案,与地方权贵斗智斗勇,为民伸冤。 | 剧末刘墉完成任务后,因劳累过度,在返回京城的船上病重,临终前仍念及百姓疾苦。 |

| 《刘墉辞朝》 | 刘墉因不满和珅专权,多次上谏无果,最终辞官归乡,途中遭遇暗算。 | 刘墉在归乡途中识破奸人阴谋,但已身负重伤,弥留之际仍高呼“苍天在上,百姓为重”。 |

| 《刘墉归天记》 | 晚年刘墉被贬边疆,仍心系朝廷,得知边疆叛乱,主动请缨平乱,最终战死沙场。 | 刘墉在平叛中身中数箭,临终前望着京城方向,感慨“此生无愧于天地,来世再做忠良臣”。 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的刘墉与历史上的刘墉有何区别?

A1:豫剧中的刘墉是艺术化加工的形象,融合了历史人物与民间传说,历史上的刘墉(1719-1804)是清代政治家、书法家,以学识渊博、为官谨慎著称,并未大量参与断案;而豫剧中的刘墉被塑造成“清官典型”,足智多谋、不畏强权,断案如神、智斗和珅等情节多为民间艺人的虚构,目的是满足观众对“正义战胜邪恶”的期待,两者在性格与事迹上有较大差异。

Q2:“刘墉归天”的情节是传统剧目原创,还是后人改编的?

A2:“刘墉归天”的情节既有传统剧目的原创,也有后世改编的成分,早期豫剧多以刘墉“下江南”“斗权臣”等青年、中年时期的故事为主,“归天”情节是后来随着人物形象丰满逐渐添加的,目的是通过悲剧结局强化人物的“忠君爱国”精神,新中国成立后,豫剧工作者对传统剧目进行整理改编,如《刘墉归天记》等版本,在保留核心情节的同时,更突出了“民本思想”,使刘墉的形象更具时代价值。