豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,承载着中原文化的厚重底蕴,而豫剧演员杨广高的照片,则是这方艺术天地中极具温度的注脚,从泛黄的舞台旧照到高清的影像记录,每一帧画面都凝固着他与豫剧艺术相守一生的剪影,既是个体艺术人生的缩影,也折射出豫剧在不同年代的审美变迁与发展脉络。

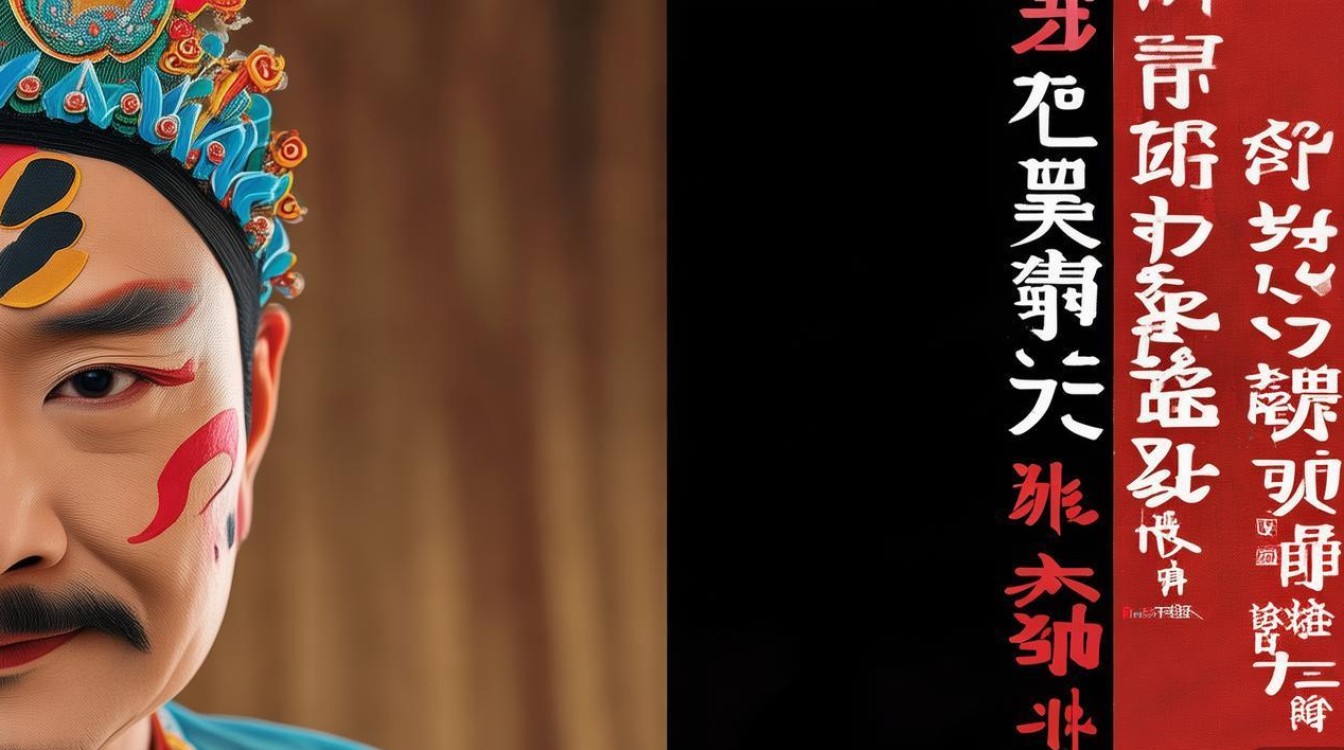

青年时期的照片,多记录于练功房与简陋的乡村舞台,一张黑白练功照中,他身着素色练功服,单腿立在木凳上,身板挺直如青松,额角渗着细密的汗珠,眼神却专注地望向镜中的自己,仿佛能透过影像看见当年那个为一句唱腔反复琢磨、为一个身段苦练数日的少年,此时的他虽未成名,但照片中透出的韧劲与对艺术的赤诚,已为日后绽放埋下伏笔,中年时期的舞台照则渐入佳境,色彩鲜亮,扮相精致,在《花木兰》的经典剧照中,他头靠雉尾翎,身着金色铠甲,眼神英气逼人,抬手间剑指凌厉,唱腔中豫东调的高亢与豫西调的婉转被他融会贯通,将木兰替父从军的忠勇与女儿家的柔情演绎得淋漓尽致,这一时期的照片,舞台布景已从早期的“一桌二椅”发展为虚实结合的布景,灯光也增强了氛围营造,而他稳健的身段、饱满的情绪,成为豫剧“以情带声、声情并茂”的最佳诠释,步入晚年,他的照片更多了几分沉淀与从容,一张与弟子后台合影中,他身着便装,手中拿着剧本,耐心地为年轻演员指点身段,嘴角带着温和的笑意,眼神里却闪烁着对艺术细节的严格,此时的照片少了舞台上的华丽,多了传承中的温度,仿佛在说:豫剧的火种,需要一代代人用心守护。

| 时期 | 照片核心特征 | 代表剧目/场景 | 艺术价值体现 |

|---|---|---|---|

| 青年时期 | 黑白影像,练功场景,眼神专注 | 练功房吊嗓、身段练习 | 展现学艺初心与刻苦精神 |

| 中年时期 | 彩色舞台,扮相精致,身段稳健 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 体现艺术成熟与流派融合 |

| 晚年时期 | 生活化场景,慈祥严谨,传承教学 | 与弟子后台合影、教学 | 凸显艺术担当与传承使命 |

杨广高的照片中,服饰的变化也暗合豫剧的现代化进程,早期照片里的戏服多为传统手工绣制,纹样古朴繁复,色彩沉稳;而中年后的部分剧目中,戏服在保留传统纹样的基础上,融入了现代剪裁,面料更轻盈,动作幅度更大,适应了现代观众的审美需求,化妆技术的进步也让他的扮相更具层次感,从早期简单的油彩到后来立体化的造型,照片中的人物形象愈发生动,仿佛能从眉眼间读出角色的喜怒哀乐,这些照片,不仅是杨广高个人的艺术档案,更是豫剧艺术发展的鲜活见证,它们让未曾亲历那个舞台年代的观众,得以通过影像触摸到豫剧的脉搏——那是对传统的坚守,对创新的探索,对传承的执着,每一张照片背后,都藏着一个关于热爱与坚守的故事,等待着被聆听、被铭记。

FAQs

-

杨广高老师的豫剧表演有哪些独特风格?

杨广高老师的表演兼具豫东调的高亢激昂与豫西调的细腻婉转,尤其擅长塑造英姿飒爽的巾帼英雄形象,他的唱腔字正腔圆,情感饱满,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,通过真假声转换和拖腔处理,将木兰的愤懑与坚定表现得淋漓尽致;身段上注重“以形传神”,无论是穆桂英的英姿还是秦香莲的悲切,都通过精准的眼神、手势和台步,让角色立舞台之上,动人心弦。

-

如何通过杨广高的照片了解豫剧艺术的传承与发展?

杨广高的照片记录了豫剧从传统到现代的演变轨迹:青年时期的练功照反映传统科班教育的严谨,中年时期的舞台照展现豫剧在音乐、舞美、服装上的创新,晚年的教学照则体现“传帮带”的传承精神,通过对比不同时期的扮相、舞台设置和表演状态,可以清晰看到豫剧如何在保留“唱念做打”核心技艺的同时,不断吸收时代元素,实现艺术生命的延续。