豫剧唐派艺术作为中国戏曲宝库中的重要流派,以其刚健豪放、激越深沉的唱腔风格和精准传神的表演特色,深受观众喜爱。《铡西宫》作为唐派经典剧目之一,不仅是唐喜成先生艺术成就的集中体现,更承载着传统戏曲中“清官断案”的文化内涵与道德追求,该剧以北宋年间包拯陈州放粮后回京铡斩恃宠而骄、残害忠良的西宫娘娘为故事主线,通过跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和极具感染力的唐派表演,展现了“法理大于权势”的正义主题,成为豫剧舞台上久演不衰的经典。

《铡西宫》的剧情与人物:冲突中的道德抉择

《铡西宫》的故事背景设定在北宋仁宗时期,太师庞吉之女庞妃(西宫娘娘)仗着父亲权势,在宫中横行霸道,其弟庞云仗势欺人,强抢民女,被陈世美之秦香莲告至开封府,包拯查明真相,欲依法严惩庞云,庞妃为救胞弟,以“欺君罔上”之罪诬告陈世美,并搬出其父太师庞吉向施压,面对庞吉的权势和庞妃的哭闹,包拯坚守法度,不顾个人安危,最终在仁宗皇帝的默许下,以龙头铡铡死庞妃,彰显了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神。

剧中核心人物包拯的塑造,是唐派艺术的关键所在,唐喜成先生在演绎这一角色时,突破了传统“黑脸”程式化的脸谱模式,通过唱腔与表演的结合,将包拯的刚正不阿、铁面无私与内心的挣扎、对百姓的悲悯融为一体,在“铡庞妃”一场中,包拯面对庞妃的哭求和庞吉的威逼,既有“怒铡奸妃”的雷霆手段,也有“念及同僚情面”的一丝犹豫,这种复杂情感的刻画,让人物形象更加丰满,避免了“高大全”的扁平化,而庞妃作为反派角色,其骄横跋扈、色厉内荏的性格也被刻画得入木三分,与包拯的正义形成强烈对比,推动了戏剧冲突的层层递进。

唐派艺术在《铡西宫》中的特色表现

唐派艺术的核心在于“唐派腔”的独创性,唐喜成先生在继承豫剧传统唱腔的基础上,吸收了京剧、评剧等剧种的发声技巧,创造了以“二本腔”(假声)为主要特色的唱法,其音域宽广、高亢嘹亮,被誉为“金嗓子”,在《铡西宫》中,唐派唱腔的独特魅力得到了充分展现。

唱腔:刚柔并济,声情并茂

包拯的唱段是《铡西宫》的亮点,唐喜成先生通过不同情绪下的唱腔变化,精准传递人物内心,在“见庞妃怒火满胸膛”一段中,他运用“炸音”和“擞音”,表现包拯对庞妃恶行的愤怒;在“劝庞妃莫要撒泼野”一段中,则以“慢板”和“二八板”的结合,语气沉稳中带着威严,既有对庞妃的规劝,也有对法度的坚守,特别是“铡”字出口时的拖腔,高亢激越,如金石掷地,将包拯的决绝与正义感推向高潮,成为脍炙人口的经典唱段。

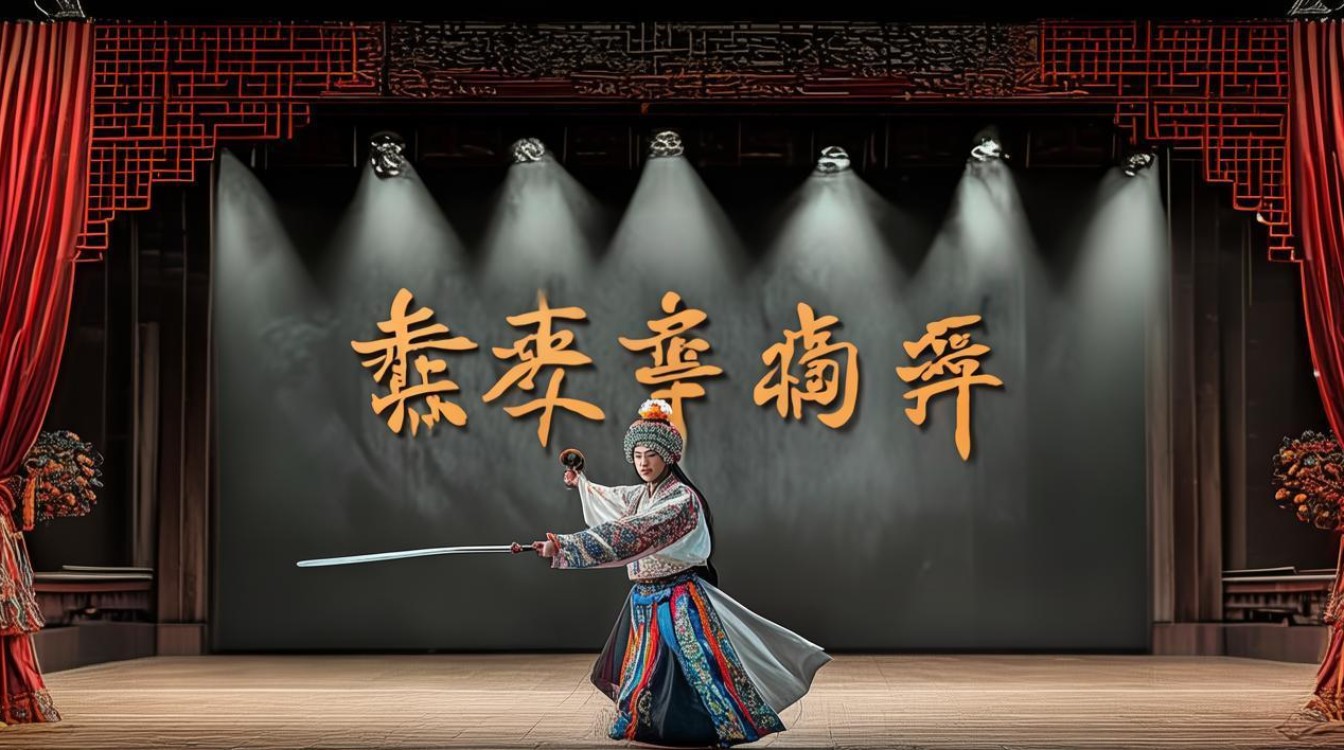

表演:程式化与生活化的融合

唐派表演讲究“以形传神”,在《铡西宫》中,唐喜成先生将戏曲程式与生活细节巧妙结合,包拯升堂时的“蹉步”“亮相”,动作稳健有力,凸显官员的威严;面对庞妃哭闹时,他通过“捋髯”“瞪眼”等细微表情,表现出内心的克制与隐忍;而在决定铡庞妃时,他“甩袖”“整冠”的动作干净利落,展现出“法不容情”的坚定,这种“程式为骨,生活为肉”的表演方式,让人物既符合戏曲的审美规范,又贴近观众的情感认知。

念白:铿锵有力,字正腔圆

唐派的念白同样极具特色,以“豫东调”为基础,融合“豫西调”的圆润,形成“刚柔相济”的风格,在《铡西宫》中,包拯的念白多为“韵白”,节奏明快,吐字清晰,如“庞妃!你仗父之势,欺压百姓,罪恶滔天,还不认罪!”一句,通过重音的强调和语气的顿挫,既展现了包拯的威严,也传递出对庞妃的痛斥,极具穿透力。

唐派《铡西宫》的文化价值与当代传承

《铡西宫》作为唐派艺术的代表作,不仅是一部精彩的戏曲剧目,更承载着中国传统文化的核心价值观,剧中“法大于权”“民为邦本”的思想,与当代法治社会、公平正义的理念高度契合,使其在当代仍具有现实意义,唐喜成先生通过《铡西宫》塑造的包拯形象,成为“清官文化”的典型符号,影响了 generations 的观众和戏曲从业者。

近年来,随着传统戏曲的复兴,唐派《铡西宫》也迎来了新的传承与发展,通过“名家传戏”“戏曲进校园”等活动,年轻演员得以学习唐派艺术的精髓,如国家一级演员李树建、贾文龙等都曾受唐派影响,在继承中创新;现代舞台技术的运用,如灯光、音效的配合,让《铡西宫》的舞台呈现更加丰富,吸引了更多年轻观众走进剧场,感受传统戏曲的魅力。

唐派《铡西宫》艺术表现解析表

| 维度 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以“二本腔”为核心,高亢激越,真假声结合;运用“炸音”“擞音”表现愤怒,“慢板”体现威严。 | 塑造包拯刚正不阿的形象,唱段极具感染力,如“铡”字拖腔成为经典。 |

| 表演 | 程式化动作(蹉步、亮相)与生活细节(捋髯、瞪眼)结合,动作稳健有力,表情细腻。 | 立体化展现人物内心,既有官员威严,又有情感挣扎,避免脸谱化。 |

| 念白 | “豫东调”为基础,字正腔圆,节奏明快,重音强调,语气顿挫。 | 突出包拯的威严与痛斥,增强戏剧张力,推动情节发展。 |

| 人物塑造 | 集中表现包拯“法大于权”的正义感,同时刻画其面对权势时的挣扎与对百姓的悲悯。 | 超越传统“清官”形象,使人物更加丰满真实,引发观众共鸣。 |

相关问答FAQs

Q1:唐派《铡西宫》与其他流派的《铡美案》(或《铡西宫》)有何区别?

A:唐派《铡西宫》的核心区别在于唱腔和人物塑造的侧重点,以唐喜成为代表的唐派,唱腔以“二本腔”为特色,高亢激越,更突出包拯的威严与决绝;而其他流派(如常派、马派)则可能更侧重唱腔的婉转或表演的细腻,常派在演绎包拯时,唱腔可能更强调“苍音”的运用,表现人物的沉稳内敛;唐派则通过“炸音”和强烈的节奏感,强化“铁面无私”的形象,唐派在表演中更注重程式化动作与生活细节的结合,使人物更具张力。

Q2:唐派唱腔中的“二本腔”是如何训练和掌握的?

A:“二本腔”是唐派唱腔的核心,属于假声唱法,其训练需要长期系统的发声练习,要掌握“丹田气”的运用,通过气息支撑保证假声的稳定和持久;进行“真假声转换”的练习,避免声音断裂,做到自然过渡;注重“字正腔圆”,通过吐字归音的训练,使假声中的字音清晰有力,唐喜成先生在教学中强调“以情带声”,要求演员在掌握技巧的基础上,结合人物情感表达,使唱腔既有技术性又有感染力,学习者通常需要经过数年的基本功训练,才能熟练掌握“二本腔”的精髓。