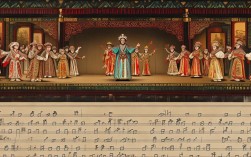

京剧小生是京剧生行的重要分支,扮演青年男性角色,其唱腔与风格兼具阳刚与文雅,是京剧艺术中“文武兼备、形神兼备”的典型代表,根据角色身份与性格差异,小生可分为雉尾生、穷生、官生、武小生等行当,各具特色,共同构成了小生艺术的丰富面貌。

雉尾生多扮演年轻武将或贵族,如《群英会》周瑜、《小宴》吕布等,这类角色头戴雉尾,身扎靠旗,表演讲究英气勃发,唱腔高亢激越,需融合“龙音”(雄浑)与“虎音”(刚劲),以《群英会》周瑜的“周郎本是少年郎”唱段为例,西皮原板的旋律既流畅洒脱,又通过“脑后音”的运用凸显其少年得志的傲气;快板部分节奏紧凑,字字铿锵,展现其统帅三军的威严,叶盛兰先生将雉尾生的“唱、念、做、打”推向高峰,其“翎子功”与唱腔的配合堪称一绝,如通过雉尾的颤抖表现周瑜的内心波动。

穷生多扮演落魄书生或小商人,如《连升店》王利发、《评书馆》刘公道等,这类角色身着青褶子,表演诙谐幽默,带市井气息,唱腔以“方言化”处理为特色,多用“小白嗓”(清亮假声),吐字轻快带俏,如《连升店》中“店主东带过了黄骠马”唱段,旋律活泼,尾音上挑,通过真假声的自然转换表现王利发从谄媚到得势的市侩性格,萧长华先生将穷生的“颤摇步”(表现窘迫)与唱腔的“俏口”结合,形成了“俗而不俗”的艺术风格。

官生分为文官生与纱帽生,多扮演儒雅文官或世家公子,如《玉堂春》王金龙、《状元谱》陈伯玉等,表演端庄儒雅,唱腔以“柔”为主,讲究“脑后音”与“鼻腔音”的融合,如《玉堂春》中“苏三起解”的反二黄唱段,旋律婉转低回,通过“擞音”(小幅颤音)装饰,表现王金龙对苏三的怜惜与内心的纠结,姜妙香先生开创的“姜派”官生,唱腔“刚中带柔,柔中含韵”,如《监酒令》刘章的“劝千郎休要珠泪双抛”,既保留老生的苍劲,又融入小生的清亮,形成“儒生唱腔”的独特范式。

武小生分为长靠武小生(如《长坂坡》赵云)与短打武小生(如《林冲夜奔》林冲),长靠武小生唱腔雄壮,与“靠把功”结合,如赵云“劝千郎休得要珠泪双抛”的西皮导板、原板,旋律跌宕,展现其“常胜将军”的忠勇;短打武小生唱腔轻捷,融合“高拨子”与“二黄”,如林冲“按龙泉血泪洒”的唱段,通过“炸音”(爆发性发声)表现其“逼上梁山”的悲愤,李和曾先生以“武戏文唱”著称,将武小生的“勇”与“情”通过唱腔的“顿挫”与“绵长”完美结合。

以下是京剧小生主要行当的分类及特点概览:

| 行当分类 | 代表剧目 | 唱腔特点 | 代表演员 |

|---|---|---|---|

| 雉尾生 | 《群英会》《小宴》 | 高亢激越,龙虎音结合,西皮为主 | 叶盛兰、俞振飞 |

| 穷生 | 《连升店》《评书馆》 | 诙谐轻快,真假声转换,方言化处理 | 萧长华、马富禄 |

| 官生 | 《玉堂春》《状元谱》 | 儒雅婉转,脑后音与鼻腔音结合,反二黄、西皮慢板 | 姜妙香、叶少兰 |

| 武小生 | 《长坂坡》《林冲夜奔》 | 雄壮/轻捷,与身段结合,融合高拨子、二黄 | 李和曾、江其虎 |

京剧小生唱腔的共性技巧在于“大小嗓结合”(真假声转换),以“真声打底”保证气息稳定,以“假声托腔”体现青年角色的清亮,旋律上多跳进与级进结合,如西皮原板的“起承转合”,既有叙事性,又有抒情性;通过“擞音”“颤音”“滑音”等装饰音,增强唱腔的表现力,风格上追求“文而不弱,武而不粗”,如雉尾生的“英气”、穷生的“俗趣”、官生的“儒雅”、武小生的“勇毅”,均需通过唱腔的“力度”与“韵味”精准传达。

相关问答FAQs

问:京剧小生与老生在唱腔上有何本质区别?

答:老生唱腔以“苍劲、沉稳”为主,用“大嗓”(真声)较多,讲究“脑后音”的浑厚,如《空城计》诸葛亮的“我本是卧龙岗散淡的人”,唱腔古朴深沉,表现中年男性的成熟与沧桑;小生则用“大小嗓结合”(真假声),唱腔“清亮、刚柔并济”,突出青年男性的朝气,如《白门楼》吕布的“那里里呀啦噻”,既有老生的力度,又有旦腔的婉转,形成“清而不薄、刚而不躁”的独特风格。

问:初学者练习小生唱腔时,如何掌握“刚柔并济”的技巧?

答:需分三步:先练“气”,通过“沉肩坠肘”的腹式呼吸训练,保证气息稳定(如长音练习“啊——”,从弱到强);再练“声”,区分“大嗓”(真声,用于表现刚劲,如“起霸”中的导板)与“小嗓”(假声,用于表现柔美,如慢板的拖腔),练习时可先从“mi-sol-la”的音阶开始,逐步掌握真假声的无缝转换;最后练“情”,结合人物性格调整唱腔力度,如周瑜的“刚”是骄傲,“柔”是对大乔的深情,通过理解人物避免生硬转换,最终达到“以情带声,声情并茂”。