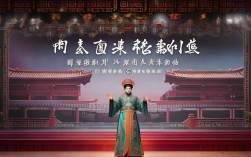

河南戏曲电影作为中原文化的重要载体,始终扎根乡土、观照现实,而《农家媳妇》正是这一脉络中的代表性作品,影片以河南地方戏为艺术根基,将豫剧的唱念做打与电影镜头语言深度融合,讲述了一位普通农村女性在时代变革中的成长与坚守,既保留了戏曲艺术的精髓,又以现代叙事手法激活了传统文化的生命力,成为展现新时代农村风貌与女性力量的生动样本。

影片的故事背景设定在黄淮平原的某个村落,主人公“农家媳妇”李秀兰是典型的中原女性:勤劳质朴、孝顺公婆、相夫教子,同时内心藏着对土地的深情和对生活的热望,剧情围绕土地流转、家庭矛盾与个人价值实现展开:当丈夫为了进城务工想要承包的土地时,秀兰面临着“守家”与“闯荡”的抉择;婆婆因传统观念反对她参与村里的合作社,两代人的观念碰撞中,秀兰用行动证明“农家媳妇”不仅能操持家务,更能成为乡村振兴的“半边天”,影片没有刻意制造戏剧冲突,而是将矛盾融入日常——清晨的灶台、田埂的垄沟、村头的戏台,这些充满烟火气的场景,既是人物活动的舞台,也是中原乡村文化的缩影。

在人物塑造上,《农家媳妇》打破了传统戏曲“脸谱化”的局限,赋予角色立体真实的灵魂,李秀兰的形象不是“完美圣人”,她会因丈夫的误解而委屈,会因婆婆的固执而落泪,但正是这些真实的情感让人物更具感染力,有一场戏中,秀兰深夜在灯下学习合作社章程,窗外是蛙鸣虫噪,窗内是她专注的眼神和偶尔因疲惫而揉揉太阳穴的动作,没有夸张的唱腔,却通过细腻的表演让观众感受到她对改变现状的渴望,婆婆的角色同样令人印象深刻,她嘴上说着“女人家抛头露面不好”,却会在秀兰受挫时默默端来一碗热汤,这种“刀子嘴豆腐心”的刻画,让传统农村母亲的形象跃然银幕,影片还通过村民群像展现了当代农村的生态:既有思想守旧的老人,也有返乡创业的青年,他们在合作社的成立、特色农产品的推广等事件中互动,共同构成了一幅鲜活的“乡村振兴图鉴”。

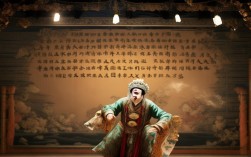

作为戏曲电影,《农家媳妇》在艺术表现上实现了“程式化”与“写实性”的有机统一,豫剧的唱腔设计既保留了经典板式如【二八板】【慢板】的韵味,又根据剧情节奏进行了创新改编,比如秀兰决定坚守土地时,一段【二八流水】唱词融入了“土地流转”“电商助农”等现代词汇,板胡的伴奏中加入了电子合成器的音色,传统与现代的碰撞让唱段既有戏曲的“味儿”,又有时代的“气儿”,电影镜头的运用则突破了戏曲舞台的局限:开场用航拍镜头展现中原麦浪的壮阔,随后镜头缓缓聚焦到田间劳作的秀兰,远景与近景的切换既交代了环境,又突出了人物;在表现秀兰与村民合作采摘石榴的场景时,手持摄影的晃动感增强了画面的临场感,而特写镜头下石榴籽的饱满晶莹,则象征着丰收的希望与生活的甘甜,服装道具同样讲究,秀兰的蓝底碎花袄、婆婆的偏襟大褂,都选用了天然棉麻面料,既符合农村生活实际,又保留了中原服饰的特色;村头的老槐树、戏台上的“太师椅”,这些符号化的元素不仅是场景的一部分,更是文化记忆的载体。

影片的社会意义远超一部普通娱乐作品,它以“小人物”的故事折射“大时代”的变迁,在乡村振兴战略深入实施的背景下,《农家媳妇》通过秀兰带领村民发展特色农业、建立农产品品牌的故事,展现了农民从“靠天吃饭”到“科技兴农”的转变,也传递了“绿水青山就是金山银山”的发展理念,影片对女性议题的探讨也具有现实意义:秀兰不仅实现了个人价值,更改变了村民对“女性角色”的刻板印象,她的故事证明了农村女性同样是推动社会发展的重要力量,正如影片中合作社青年所说:“以前觉得女人在家带娃、做饭就行,现在才知道,秀兰姐比我们这些大小伙子还能干!”这种观念的转变,正是新时代农村精神风貌的生动写照。

为了让观众更深入地理解影片的艺术特色与文化内涵,以下通过表格对比《农家媳妇》与传统戏曲舞台表演的差异:

| 对比维度 | 传统戏曲舞台表演 | 《农家媳妇》电影呈现 |

|---|---|---|

| 表演空间 | 固定舞台,虚拟化布景(如“一桌二椅”) | 实景拍摄,真实农村场景(麦田、农舍、戏台) |

| 镜头语言 | 全景为主,演员靠身段、表情传递情绪 | 多镜头切换(特写、仰拍、航拍),突出细节与环境 |

| 唱腔与配乐 | 纯器乐伴奏,板式固定 | 加入现代配器(如电子合成器),唱腔节奏随剧情调整 |

| 人物塑造 | 类型化、脸谱化(如贤妻、恶婆婆) | 立体化、生活化,展现人物复杂内心与成长轨迹 |

| 叙事节奏 | 线性叙事,以唱段推进剧情 | 多线索交织(家庭、事业、情感),节奏张弛有度 |

相关问答FAQs

Q1:《农家媳妇》如何平衡戏曲的“程式化”表演与电影的“写实性”要求?

A1:影片在保留豫剧核心程式的基础上,进行了电影化的“转译”,传统戏曲中的“圆场”动作,在电影中通过跟拍镜头展现人物在田埂、村道间的行走,既保留了戏曲的身韵美,又增强了空间的真实感;唱段设计上,关键情节仍用大段唱腔抒情(如秀兰决定留下土地时的核心唱段),但日常对话则采用生活化的对白,避免“全程唱”带来的疏离感,演员的表演在“戏曲化”与“生活化”之间找到平衡:眼神、手势等细节保留戏曲的“精、气、神”,语气、表情则贴近真实生活,让观众既能感受到戏曲艺术的魅力,又能代入角色的情感世界。

Q2:这部电影对河南地方戏曲的传承与传播有哪些具体意义?

A2:《农家媳妇》以“乡村振兴”这一时代主题为切入点,让古老的豫剧与当代观众产生情感共鸣,吸引了大量年轻观众走进影院,为戏曲传承注入了新鲜血液,影片通过电影这一大众媒介,突破了戏曲舞台的地域限制,让河南戏曲文化走向全国乃至海外,例如影片中展现的豫东唱腔、民间习俗等,成为传播中原文化的“活名片”,影片在艺术创新上的探索(如现代配乐、多线叙事)为戏曲电影创作提供了新思路,证明了传统戏曲可以在保持本真性的同时,与现代艺术形式深度融合,实现“创造性转化、创新性发展”。