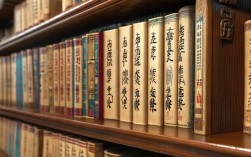

“辕门斩子”是豫剧传统经典剧目之一,隶属于“杨家将”系列故事,以北宋名将杨延昭(杨六郎)怒斩违抗军令之子杨宗保为核心情节,集中展现了忠孝矛盾、家国情怀与人性温度,是豫剧老生、旦角、武生行当技艺的集中体现,深受观众喜爱。

该剧故事源于民间传说,经历代艺人加工完善,逐渐形成固定剧本,剧情大致为:北宋时期,辽国犯境,杨延昭奉命镇守边关,其子杨宗保奉命到穆柯寨盗取“降龙木”,与寨主穆桂英交战被擒,二人一见钟情,私自成婚,杨宗保回营后,杨延昭因他违反军令(私自招亲),怒不可遏,下令将其绑在辕门外,按军法问斩,佘太国太(杨宗保祖母)闻讯赶来求情未果,穆桂英为救夫君,率兵大闹辕门,以“助破天门阵”为条件求情,杨延昭顾全抗辽大局,赦免杨宗保,穆桂英也归顺宋营,夫妻共同出征。

剧中人物形象鲜明,性格饱满:杨延昭(老生行当)作为边关统帅,刚正不阿、执法如山,唱腔苍劲有力,念字铿锵,尤其是“怒斩宗保”时的“碰碑”“哭板”等唱段,将“军中无戏言”的威严与舐犊情深的矛盾演绎得淋漓尽致;杨宗保(小生行当)年少气盛、冲动任性,武打身段利落,展现了“初生牛犊不怕虎”的莽撞;佘太后(老旦行当)慈爱威严,唱腔沉稳中带着急切,通过“跪求”“哭劝”等表演,凸显祖母对孙子的疼惜与对儿子的理解;穆桂英(武旦行当)英姿飒爽、敢爱敢恨,唱腔高亢明快,武戏中“打出手”“靠旗功”等技巧的运用,展现出“巾帼不让须眉”的飒爽形象。

在艺术特色上,“辕门斩子”充分体现了豫剧“唱念做打”并重的表演体系,唱腔上,以豫东调、豫西调为基础,杨延昭的唱段多用“二八板”“快二八”,节奏紧促,气势磅礴,展现其统帅的威严;穆桂英的唱腔则融入“祥符调”的婉转,高亢中不失细腻,凸显其性格的刚柔并济,念白上,采用中原方言,生活气息浓厚,如杨延昭的“军令如山,岂容儿戏!”等念白,掷地有声,极具感染力,表演程式上,“辕门”场景的搭建通过“门旗”“帅帐”等道具象征,杨延昭升帐时的“整冠”“捋髯”,杨宗保被绑时的“挣扎”“哀求”,穆桂英闯辕门时的“趟马”“亮相”等身段,均规范严谨且富有张力,武戏部分,穆桂英与宋将的“对刀”“开打”,配合锣鼓经的急促节奏,场面火爆,将豫剧武戏“火爆、明快、夸张”的特点展现得淋漓尽致。

作为豫剧的经典代表剧目,“辕门斩子”历经百年传承,涌现出唐玉成、唐喜成、任宏恩、小香玉等众多表演艺术家,不同流派的艺人在演绎中各具特色:唐派(唐玉成)唱腔高亢激越,以“脑后音”著称,将杨延昭的“怒”演绎得酣畅淋漓;常派(常香玉)则在唱腔中融入“混用鼻音”技巧,使人物情感更具层次感,2006年,豫剧被列入国家级非物质文化遗产名录,“辕门斩子”作为其核心剧目之一,成为传承豫剧艺术的重要载体,至今仍在舞台上久演不衰,是观众了解豫剧魅力的重要窗口。

| 主要角色 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/表演片段 |

|---|---|---|---|

| 杨延昭 | 老生 | 刚正不阿、执法如山 | 《怒斩宗保》“杨延昭坐帐怒气冲” |

| 杨宗保 | 小生 | 年少冲动、知错能改 | 《绑子》“父帅息怒容儿禀” |

| 佘太后 | 老旦 | 慈爱威严、深明大义 | 《求情》“孙儿犯罪儿该斩” |

| 穆桂英 | 武旦 | 英姿飒爽、敢爱敢恨 | 《闯辕门》“穆桂英气冲冲闯辕门” |

FAQs

“辕门斩子”中杨延昭为何坚持斩子?是否过于严苛?

杨延昭坚持斩子,核心原因是“军法如山”,作为边关统帅,他需以军法正军心——若主帅之子违抗军令不被严惩,何以服众?剧中他并非不疼爱儿子,而是在“忠”(军法)与“孝”(亲情)的矛盾中,选择了对国家利益的责任,这种“大义灭亲”的设定,正是杨家将“精忠报国”精神的体现,并非严苛,而是对家国大义的坚守。

豫剧《辕门斩子》与其他剧种(如京剧)的同名剧目有何区别?

虽然故事主线一致,但豫剧版本更注重“唱念做打”的乡土气息与生活化表达,唱腔上,豫剧以“高亢激越”为特色,杨延昭的唱段多用豫东调,节奏明快,情感外放;而京剧则以“西皮二黄”为主,唱腔更侧重婉转细腻,表演上,豫剧穆桂英的武戏更突出“硬功”与“火爆”,如“靠旗打飞脚”等技巧;京剧则更注重“做派”的优雅,穆桂英的形象更偏向“闺门旦”与“刀马旦”的结合,豫剧念白采用中原方言,更具地方生活气息,这也是其独特魅力所在。