豫剧作为中原文化的璀璨明珠,其电影化传播让这一古老艺术在光影中焕发新生,以包公为主角的“包公戏”系列电影更是成为豫剧银幕上的标志性符号,那些铿锵有力的经典选段,不仅凝聚了豫剧艺术的精髓,更承载着中国人对公平正义的永恒追求,从舞台到银幕,豫剧电影通过独特的视听语言,让包公故事跨越时空,成为一代代观众心中的文化记忆。

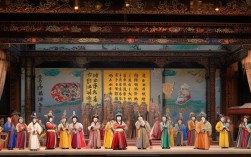

豫剧电影中的包公戏,多取材于民间传说与历史演义,以“清官断案”为核心,通过经典选段塑造出刚正不阿、体恤民情的包公形象,在《铡美案》中,“驸马爷近前看端详”的选段堪称经典:包公在开封府升堂,面对驸马陈世美的抵赖,唱腔以豫剧特有的“二八板”为底,前半段沉稳凝重,字字如铁,彰显“执法如山”的决绝;后半段转为激昂高亢,甩腔处拖腔悠长,传递出“为民做主”的坚定,演员通过“黑头”行当的“炸音”“擞腔”等技巧,将包公面对国法与亲情时的矛盾挣扎演绎得淋漓尽致,既展现了“铁面”的威严,又暗藏“柔肠”的温度,而在《秦香莲》里,“见皇姑不由我珠泪滚滚”选段则以悲怆的“苦中韵”打动人心:包公面对皇姑的施压,唱腔旋律下行,拖腔中夹杂哭腔与颤音,通过“慢板”的铺陈与“流水板”的推进,将权贵阶层的骄横与底层百姓的苦难形成强烈对比,让观众在听觉冲击中感受“法理”与“人情”的碰撞。

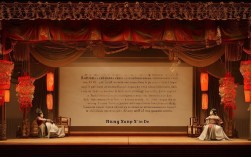

为了让观众更系统地了解这些选段的艺术魅力,现将部分经典包公戏豫剧电影的选段整理如下:

| 电影名称 | 选段名称 | 主要情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《铡美案》 | 驸马爷近前看端详 | 包公陈州放粮后回京,审理陈世美抛弃妻儿、欺君罔上案 | 融合“二八板”的叙事性与“飞板”的戏剧性,唱腔刚柔并济,通过包公与王朝、张龙的对唱强化冲突节奏 |

| 《秦香莲》 | 见皇姑不由我珠泪滚滚 | 包公顶着皇权压力,坚持重审秦香莲冤案 | 采用“苦中韵”唱腔,旋律低回婉转,拖腔中带有哭腔,配合包公蹙眉、拍案等身段动作,凸显悲情与正义 |

| 《包青天》 | 开铡 | 包公在国法与皇权面前,最终下令铡死陈世美 | 以“快二八板”推进节奏,唱腔短促有力,配合铡刀道具的特写镜头,营造“法不容情”的视觉冲击 |

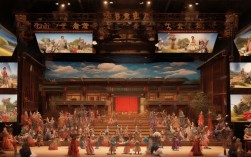

豫剧电影对包公选段的呈现,不仅是传统戏曲的“银幕化转译”,更是艺术形式的创新突破,传统舞台表演中,包公的“黑头”行当讲究“唱、念、做、打”的程式化,如“蹉步”“亮相”等动作,在电影镜头中被放大与细化:特写镜头下,包公额头的月牙与蹙起的眉头,传递出“明察秋毫”的敏锐;全景镜头中,开封府的匾额与衙役的阵列,营造出“威严肃穆”的仪式感,电影配乐对豫剧传统乐器的运用也独具匠心——板胡的高亢模拟包公的怒喝,笙的悠扬烘托民间的疾苦,声画配合让唱腔的情感张力得到极致释放,例如在《铡美案》“开铡”选段中,镜头从包公坚毅的眼神缓缓下移,定格在寒光闪闪的铡刀上,板胡骤然拔高,鼓点密集如雨,听觉与视觉的双重冲击让观众仿佛身临其境,感受“正义终将降临”的震撼。

从文化价值来看,豫剧电影包公选段是传统法治文化与道德观念的生动载体,包公“不畏权贵、刚正不阿”的形象,通过“铡驸马”“铡包勉”等选段,将“法律面前人人平等”的朴素观念传递给观众;而“体恤民情、为民做主”的情节,则体现了传统文化中的“民本思想”,在当代社会,这些选段不仅是艺术欣赏的对象,更成为廉政教育的鲜活教材——当年轻观众通过银幕看到包公拒绝皇姑诱惑、为秦香莲主持公道时,潜移默化中接受了“公平正义”的价值熏陶,这种“以艺载道”的传播方式,让包公精神跨越千年,依然在现代社会焕发着生命力。

相关问答FAQs:

问:豫剧电影中的包公形象与传统舞台表演相比,有哪些艺术突破?

答:豫剧电影中的包公形象在保留传统“黑头”行当唱腔与身段的基础上,借助电影镜头语言实现了从“平面”到“立体”的突破,特写、近景等镜头能够细致刻画包公的表情与微动作,如额角青筋的跳动、眼神的锐利变化,增强了人物的心理刻画;蒙太奇手法的运用,如将包公断案与民间疾苦的交叉剪辑,强化了“清官与民心”的关联;电影场景的真实感(如开封府的衙门、市井的街巷)与传统虚拟布景的结合,让故事更具代入感,使包公形象从舞台的“类型化符号”走向银幕的“丰满化人物”。

问:豫剧电影包公选段为何能成为不同年龄层观众都喜爱的经典?

答:豫剧电影包公选段的经典性源于其“艺术共情”与“文化认同”的双重作用,在艺术层面,豫剧高亢激昂的唱腔、跌宕起伏的情节,符合传统戏曲观众的审美习惯;而电影化的叙事节奏(如快慢镜头切换、声画配合)与视听呈现(如精美的服饰、写实的场景),又吸引了年轻观众的好奇心,在文化层面,包公故事蕴含的“正义”“清廉”“孝道”等核心价值,是中华民族共同的精神记忆,能够跨越代际引发共鸣——长辈从中看到“清官文化”的传承,年轻人则感受到“反特权”“反腐败”的现实意义,这些选段通过电视、网络等媒介的广泛传播,已成为大众文化的一部分,其经典地位在代代相传中得以巩固。