豫剧《三娘教子》作为中原地区广为流传的传统骨子老戏,历经数百年传承,不仅承载着深厚的伦理道德观念,更通过电影这一现代媒介实现了艺术生命的延伸,豫剧电影《三娘教子》通常以经典舞台版本为蓝本,将戏曲的程式化表演与电影的写实手法相融合,让这一以“教子”为核心的传统故事走进更广阔的观众视野,成为连接传统与现代的文化纽带。

故事背景与情节梗概

《三娘教子》的故事源自明末清初的民间传说,后经戏曲艺人的加工完善,成为豫剧经典剧目,故事背景设定在明代,苏州富商薛平川在外经商,其弟薛子景与大娘、二娘在家,薛平川早逝,留下妻子王春娥(三娘)和年幼的继子薛倚哥,大娘、二娘见薛家家道中落,相继改嫁,撇下王春娥与薛倚哥相依为命,王春娥含辛茹苦,以织布为生,抚养倚哥成人,倚哥因年幼无知,受外人挑唆,误以为三娘刻薄,不愿读书,终日游手好闲,王春娥苦口婆心相劝,倚哥却置若罔闻,甚至出言顶撞,在老家人薛保的劝解下,王春娥痛心之余,于机房之内以织布机为教具,声泪俱下诉说身世之苦与教子之责,最终感化倚哥,倚哥幡然悔悟,发奋读书,后高中举人,母子团圆,大娘、二娘亦羞愧而归,故事以“孝道”“母爱”“知错能改”为核心,通过王春娥的坚韧与牺牲,展现了传统家庭伦理中“教子”的重要性。

电影版本的艺术呈现

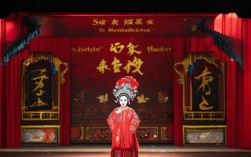

豫剧电影《三娘教子》在改编过程中,既保留了戏曲艺术的精髓,又借助电影语言强化了叙事感染力,以经典版本为例,电影通常由豫剧名家主演,如常香玉、陈素真等艺术大师曾塑造过深入人心的王春娥形象,表演上,演员以“唱、念、做、打”的戏曲程式为基础,通过细腻的眼神、身段和唱腔塑造人物:王春娥的“青衣”扮相端庄凝重,唱腔以豫剧“豫西调”为主,旋律深沉婉转,如《机房教子》中的核心唱段“老薛保你莫要泪纷纷”,通过“慢板”“二八板”的节奏变化,将王春娥的悲愤、期盼与坚韧层层递进,情感真挚动人。

电影在舞台呈现上突破了传统戏曲的“一桌二椅”,通过实景搭建与镜头特写增强真实感,机房教子”一场,电影特写王春娥布满老茧的双手在织布机上穿梭,背景是昏暗的油灯和简陋的居室,与倚哥叛逆的神情形成对比,视觉上强化了“贫寒教子”的艰辛;镜头通过远景、中景、近景的切换,既保留了戏曲表演的“虚拟性”(如薛保“趟马”用动作表现骑马奔波),又通过电影蒙太奇手法压缩叙事时间,让故事节奏更符合现代观众的观影习惯,电影中的服装、道具、化妆均严格遵循豫剧传统,如王春娥的“素褶子”“腰裙”,倚哥的“童生衣”,既体现了人物身份,又保留了戏曲艺术的审美特征。

文化内涵与当代价值

《三娘教子》的核心是“教子”,这一主题在当代社会仍具有深刻的现实意义,王春娥的“教子”并非简单的知识灌输,而是以“身教”为核心:她通过自身的坚韧与付出,让倚哥明白“勤以持家、学以立身”的道理,这种教育方式与当代社会强调的“陪伴式教育”“言传身教”不谋而合,影片中“三娘苦口婆心劝学”“倚哥幡然悔悟”的情节,引发观众对家庭教育方式的反思——教育不仅是知识的传递,更是品格的塑造。

王春娥的形象体现了传统女性的“大义”与“坚韧”,在丈夫早逝、妯娌改嫁的困境中,她没有选择改嫁逃避,而是以弱女子之肩扛起家庭重担,这种“舍己为家”的精神,既是对传统“妇德”的诠释,也超越了时代局限,成为女性力量的象征,电影通过王春娥的故事,让观众感受到母爱的伟大与家庭责任的重量,唤起对传统家庭美德的认同与传承。

主要人物关系与性格特点

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 在故事中的作用 |

|---|---|---|---|

| 王春娥 | 薛家三夫人 | 坚韧、慈爱、深明大义 | 故事核心,母爱与教育的化身 |

| 薛倚哥 | 薛家三房继子 | 顽劣、知错能改 | 被教育者,体现教子的意义 |

| 薛保 | 薛家老家人 | 忠诚、正直、辅助三娘 | 三娘的得力助手,推动情节发展 |

| 大娘、二娘 | 薛家前房夫人 | 薄情、自私 | 对比衬托三娘的伟大 |

相关问答FAQs

豫剧《三娘教子》与其他剧种的《三娘教子》(如京剧、越剧)相比,在艺术风格上有何独特之处?

豫剧《三娘教子》以其“高亢激越、贴近生活”的风格著称,相较于京剧的程式化严谨和越剧的婉约细腻,豫剧更注重“以情带声”,唱腔中融入豫西调的深沉和豫东调的明快,如王春娥的唱段既有悲苦的拖腔,又有教子时的坚定,情感表达更直接浓烈,表演上,豫剧更贴近中原百姓的生活气息,动作朴实无华,如“机房教子”中织布的动作,模仿真实劳作,让观众倍感亲切,豫剧的念白多采用方言土语,如中州韵的运用,增强了地域特色和生活感。

豫剧电影《三娘教子》在改编过程中,如何兼顾传统戏曲的“程式美”与电影的“写实性”?

电影通过“虚实结合”的手法平衡戏曲程式与电影写实,保留戏曲的核心程式,如王春娥的“水袖功”、薛保的“髯口功”,通过镜头特写突出表演细节;用电影写实手法强化环境真实感,如搭建逼真的“机房”场景,通过光影、音效(如织布声、更鼓声)营造氛围,在叙事节奏上,电影压缩了部分舞台过场戏,聚焦“教子冲突”,通过面部表情特写、慢镜头等手法强化情感张力,让观众既能感受戏曲的“戏味”,又能被电影的“人情味”打动,实现传统艺术与现代审美的融合。