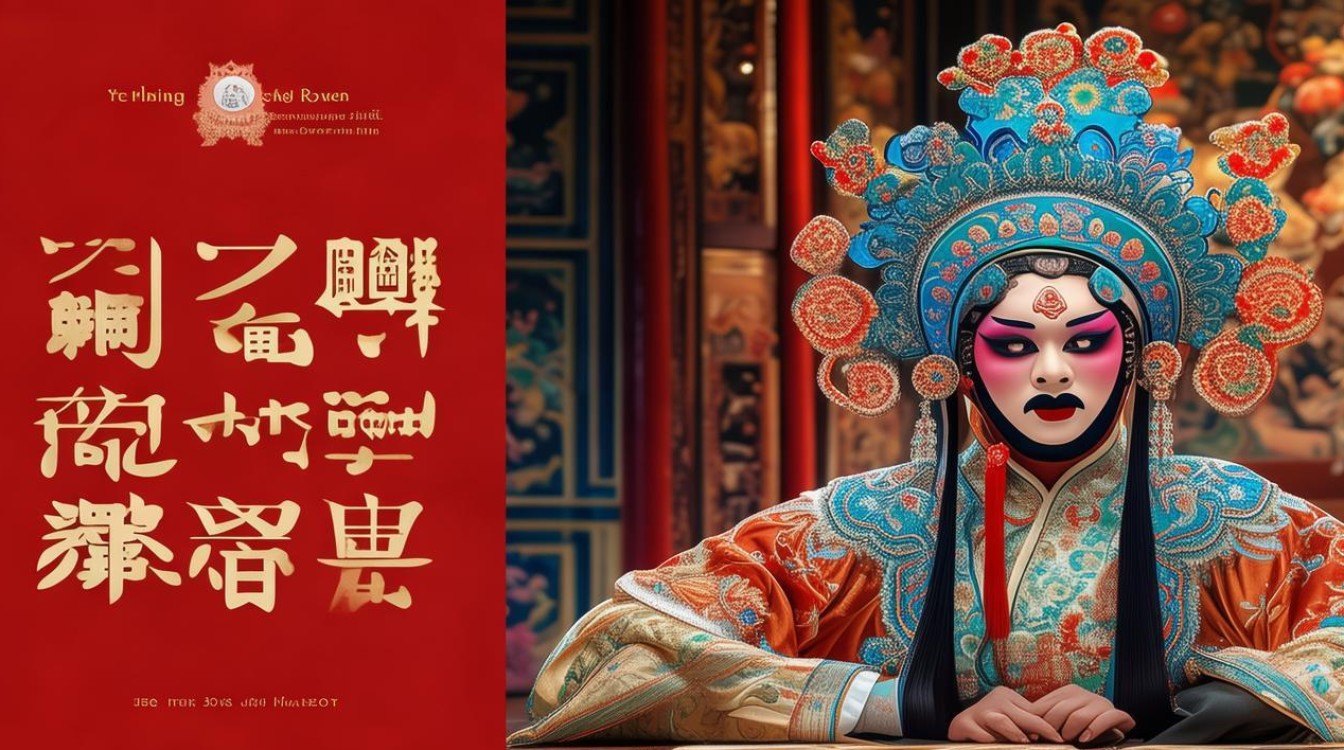

京剧《胭粉计》是取材于《三国演义》的经典传统剧目,以北伐时期的诸葛亮与司马懿的智谋交锋为核心,展现了“七擒孟获”后六出祁山的复杂局势,剧情中,诸葛亮因司马懿坚守不战,心生一计,命人送去胭脂粉盒,意在羞辱其“甘心守寡”,逼其出战,司马懿虽识破计谋,却将计就计,假意大怒,反而激得诸葛亮连日操劳,最终积郁成疾,病逝五丈原,全剧以“智斗”为主线,既有军营对峙的紧张,也有人物内心的挣扎,凸显了诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的悲壮与司马懿老谋深算的沉稳。

在《胭粉计》的舞台上,杨博森的表演堪称点睛之笔,作为当代京剧界备受瞩目的老生演员,杨博森深得言派(言菊朋)艺术精髓,其扮相清癯,嗓音高亢中带着苍劲,念白抑扬顿挫,将诸葛亮的智谋、忧思与晚年的悲怆演绎得淋漓尽致,尤其在“胭脂激将”一场中,他通过眼神的微妙变化——从最初的筹谋到试探,再到因司马懿“中计”而生的短暂欣喜,最后转为对自身身体状况的隐忧,层层递进地展现了人物复杂的心理活动,他的唱腔以言派的“脑后音”和“擞音”为特色,在“叹杨业”等核心唱段中,既有传统程式的严谨,又融入了个人对人物的理解,字字含情,句句带韵,将诸葛亮“知其不可为而为之”的执着与无奈诠释得入木三分。

杨博森对《胭粉计》的传承并非简单复刻,而是在尊重传统的基础上进行适度创新,他注重细节打磨,例如诸葛亮手持羽扇的动作,不再是程式化的摇动,而是根据情境调整:筹计时轻摇,激将时顿止,病榻时无力垂落,通过扇语强化人物状态,他在念白中融入了京韵的口语化表达,让诸葛亮的语言既有文人的雅致,又不失统帅的威严,拉近了与观众的距离,这种“守正创新”的演绎方式,使得《胭粉计》这一传统剧目在当代舞台上依然焕发着生命力,也让更多年轻观众领略到老生艺术的魅力。

以下为杨博森在《胭粉计》中的表演艺术特色概览:

| 表演维度 | 艺术特点 | 代表细节 |

|---|---|---|

| 行当体现 | 言派老生,以“衰派”老生塑造晚年诸葛亮 | 身形略佝偻,步履沉稳,凸显病弱之态 |

| 唱腔设计 | 融合脑后音、擞音,节奏张弛有度 | “胭脂盒内藏锋刃”唱段,以低腔表现隐忍,高腔凸显激将 |

| 念白处理 | 韵白与京白结合,强调人物身份与情绪 | 与司马懿对峙时,念白如“老匹夫,岂能瞒我!”字字铿锵 |

| 身段表达 | 羽扇纶巾的程式化动作与内心外化 | 病榻抚胸、咳嗽不止,以肢体语言强化积劳成疾 |

相关问答FAQs:

Q1:杨博森的言派艺术在《胭粉计》中如何体现?

A1:杨博森的言派艺术主要体现在唱腔与念白的“巧”与“情”上,唱腔上,他运用言派标志性的“脑后音”使声音高亢而不失浑厚,在“叹杨业”等唱段中通过“擞音”的颤动表现诸葛亮内心的悲愤;念白上,他借鉴言派“抑扬顿挫、顿挫有致”的特点,如“司马懿啊司马懿”的拖腔,既保留了传统韵味,又通过语速变化凸显人物对对手的忌惮与试探,实现了“以声塑人”的艺术效果。

Q2:《胭粉计》作为三国戏,与其他智谋类剧目相比有何独特之处?

A2:与其他三国戏(如《空城计》)相比,《胭粉计》的独特性在于“心理博弈”的极致化,它并非单纯的“智谋取胜”,而是通过“胭脂计”这一看似戏谑的手段,展现诸葛亮“以攻心为上”的战略意图,同时暴露其因过度操劳而身心俱疲的弱点,剧情不仅写“智斗”,更写“人性”——诸葛亮的“急”与司马懿的“稳”形成鲜明对比,最终以诸葛亮的悲剧收场,深化了“谋事在人,成事在天”的悲剧主题,更具思想深度。