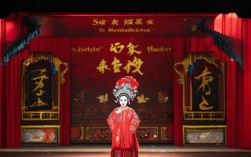

京剧《桑园会》是传统剧目《红鬃烈马》中的经典折子戏,取材于汉代朱买臣休妻的故事,全剧以“桑园相遇”为核心,通过老生朱买臣与青衣崔氏的对唱、念白,展现了人物命运的跌宕与道德抉择,是京剧老生、青衣行当的“试金石”,其艺术魅力离不开历代名演员的倾心演绎与传承,他们在唱腔、念白、身段等方面的创新,让这部经典剧目焕发持久生命力。

老生行当名演员的艺术塑造

朱买臣作为老生行当的代表角色,需兼具文人的儒雅与落魄时的坚韧,更需在高中状元后展现气度,对演员的唱念做打要求极高,早期老生名宿余叔岩以“韵味醇厚”著称,其在《桑园会》中“朱买臣无钱难度时光”的二黄导板,脑后音收放自如,将角色的穷困潦倒与内心傲骨融为一体,念白上“桑园相会”时的“崔氏啊”三字,抑扬顿挫,既含无奈又藏锋芒,为角色奠定了“外柔内刚”的基调,马连良则开创“马派”风格,在《桑园会》中融入潇洒飘逸的身段,如见崔氏时甩袖、捋髯的细节,配合西皮流水“马前泼水成往事”的明快唱腔,将朱买臣的文人风骨与状元气度演绎得淋漓尽致,弱化了传统老生的“悲”,强化了“韧”的层次,谭富英以“天赋高亢”闻名,其“穷不卖书留子读”的原板唱段,嗓音清亮如裂帛,字字铿锵,把朱买臣“重文轻利”的品格唱得深入人心,成为后世演员学习的范本,当代老生于魁智则在继承余、马、谭三派基础上,结合现代审美,以稳健的台风与细腻的情感处理,让朱买臣的形象更具时代共鸣,尤其在“休妻”与“相会”的情绪转折中,通过眼神与气息的把控,将角色的复杂心理展现得丝丝入扣。

青衣行当名演员的情感诠释

崔氏作为青衣角色,从“逼休”到“羞愧”的心理转变,是演员刻画的重点,梅兰芳大师以“移情入境”的表演理念重塑崔氏,突破了传统青衣“重唱轻做”的局限,在“桑园相会”一折中,他通过眼神的微妙变化——初见朱买臣时的疑惑、认出夫君时的惊慌、听闻高中时的羞愧,配合“水袖功”的翻、扬、抖、掩,将崔氏的悔恨与绝望具象化,唱腔上,梅派“平腔中见俏丽”的特点在“桑园内把话对我言”的西皮二六中尤为突出,婉转中带着泣音,让角色悲剧色彩直抵人心,程砚秋则另辟蹊径,以“幽咽哀婉”的程派唱腔塑造崔氏,在“闻言吓得魂飞散”的二黄慢板中,运用“脑后音”与“擞音”,唱腔如泣如诉,仿佛将封建女性的压抑与悔恨从喉咙深处挤出,身段上以“卧鱼”表现“无地自容”,程派“以情带声”的特质让崔氏的悲剧更具冲击力,张君秋在演绎崔氏时,融入“刚健清新”的张派风格,唱腔中花腔的巧妙运用,如“羞得我无地自容面似火”的拖腔,既表现了羞愧之情,又不失青衣的端庄,为角色增添了层次感,当代青衣李胜素则深得梅派精髓,扮相端庄秀丽,唱腔圆润流畅,尤其在“自尽”前的“反二黄”唱段中,以气托声,将崔氏“一了百了”的决绝与对往昔的悔恨交织,让这一经典桥段更具感染力。

历代名演员艺术传承与创新

以下为《桑园会》主要名演员流派与艺术特色简表:

| 行当 | 演员姓名 | 所属流派 | 表演特色 | 对《桑园会》的贡献 |

|---|---|---|---|---|

| 老生 | 余叔岩 | 余派 | 韵味醇厚,念白讲究,身段严谨 | 奠定朱买臣“外柔内刚”的人物基调,规范老生唱念做打 |

| 老生 | 马连良 | 马派 | 潇洒飘逸,节奏明快,善于创新 | 融入文人风骨的身段设计,弱化悲情,强化角色韧性 |

| 老生 | 谭富英 | 谭派 | 天赋高亢,字正腔圆,刚劲有力 | “重文轻利”唱段的范本,凸显朱买臣品格 |

| 青衣 | 梅兰芳 | 梅派 | 细腻传神,眼神运用精妙,唱腔圆润 | 以“移情入境”重塑崔氏,突破青衣“重唱轻做”局限 |

| 青衣 | 程砚秋 | 程派 | 幽咽婉转,以情带声,身段含蓄 | 强化崔氏悲剧性,“脑后音”与“卧鱼”成经典 |

| 青衣 | 张君秋 | 张派 | 刚柔并济,唱腔创新,情感饱满 | 丰富崔氏形象层次,花腔运用增强表现力 |

名演员与剧目的共生发展

《桑园会》的艺术生命,正是在一代代名演员的打磨中延续,余叔岩的规范奠基,让剧目有了“标准范本”;马连良、谭富英的风格创新,让角色更具个性;梅兰芳、程砚秋的情感深化,让剧目超越简单的道德评判,触及人性复杂;当代演员的传承与创新,则让经典与现代观众产生共鸣,正是这种“守正”与“创新”的结合,让《桑园会》百年不衰,成为京剧舞台上常演不衰的折子戏。

相关问答FAQs

问:《桑园会》中朱买臣的核心唱段有哪些?如何体现人物性格?

答:朱买臣的核心唱段包括“穷不卖书留子读”(西皮原板)、“朱买臣无钱难度时光”(二黄导板、回龙、慢板)、“马前泼水成往事”(西皮流水)。“穷不卖书留子读”以平实质朴的唱腔展现其重文轻利、坚守志向的文人品格;“二黄导板”通过跌宕起伏的旋律抒发怀才不遇的愤懑与无奈;“西皮流水”则以明快节奏暗讽崔氏势利,凸显其高中后的从容与傲骨,唱腔的节奏与情绪变化,精准勾勒出朱买臣从寒士到状元的性格转变。

问:不同流派的青衣演员在演绎崔氏时,为何会呈现差异化的艺术效果?

答:差异源于各流派的艺术理念与技法,梅派追求“中和之美”,唱腔圆润,身段端庄,以细腻眼神与含蓄水袖表现崔氏的“悔”,突出“悲而不伤”的悲剧感;程派强调“幽咽哀婉”,运用“脑后音”“擲音”等技巧,唱腔如泣如诉,身段以“含胸折腰”表现卑微,侧重刻画封建女性的压抑与绝望;张派则刚柔并济,唱腔中融入花腔,情感表达更外放,既表现羞愧,又保留青衣的端庄,赋予崔氏更立体的复杂性,流派的差异让崔这一形象在不同演绎中呈现出多面性,丰富了剧目的艺术内涵。