河南豫剧作为中国戏曲的重要流派之一,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情和鲜明的地方特色,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,在众多经典剧目中,《碾杨八》作为传统折子戏的代表,以其紧凑的情节、鲜活的人物和浓郁的乡土气息,成为豫剧舞台上久演不衰的经典之作。

《碾杨八》的故事背景设定在北宋年间,围绕杨家将中的杨八姐展开,剧情以“碾”为核心动作,通过杨八姐与地方恶霸的智斗,展现其刚毅勇敢、聪慧过人的性格,相传杨八姐为替百姓申冤,乔装打扮深入虎穴,以“碾”为计——表面是为乡民碾米,实则暗中将恶霸的罪证“碾”出水面,最终将其绳之以法,这一情节既贴合民间“智取强梁”的叙事传统,又通过日常劳作场景的戏剧化处理,让观众在熟悉的乡土语境中感受正义的力量。

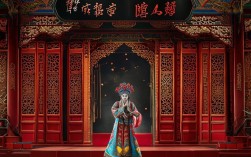

剧中人物塑造极具张力,杨八姐作为核心角色,突破了传统戏曲中闺门旦的柔弱形象,融合了花旦的灵动与武生的英气:唱腔上,她以豫剧“祥符调”为基础,音色明亮中带着刚劲,尤其在“碾米”时的核心唱段,通过高亢的“二八板”和流畅的“流水板”,将人物内心的坚定与智慧展现得淋漓尽致;身段上,她既保留了闺阁女的端庄,又在智斗恶霸时加入利落的武打动作,如“碾盘转身”“扬米亮相”等程式化表演,既具观赏性,又凸显人物性格,与之相对的恶霸角色,则以夸张的丑角行当登场,语言诙谐中带着讽刺,动作滑稽而不失狠厉,通过“强抢碾盘”“虚张声势”等桥段,与杨八姐形成鲜明对比,强化了“邪不压正”的主题。

从艺术特色来看,《碾杨八》充分体现了豫剧“接地气”的审美追求,剧情取材于民间生活,“碾米”这一日常劳作场景被巧妙转化为戏剧冲突的载体,既让观众感到亲切,又通过“碾米”过程中的细节(如米粒的走向、碾盘的声响)隐喻真相的“浮现”,实现了生活与艺术的统一,唱腔设计上,大量运用河南方言的声调特点,如“中”“得劲”“恁”等俚语融入唱词,使语言更具乡土气息;伴奏以板胡、梆子为主,节奏明快,尤其在杨八姐揭露恶霸罪证时,板鼓与梆子的急促敲击,将戏剧张力推向高潮,舞台美术也极具地方特色,布景以中原农村的“碾棚”为核心,搭配青石碾盘、竹制簸箕等道具,营造出浓郁的豫中风情,让观众仿佛置身于真实的乡土场景之中。

《碾杨八》之所以能成为经典,更深层的原因在于其传递的文化内核,它不仅是对杨家将“忠勇报国”精神的延续,更通过杨八姐这一女性形象,展现了中原女性“外柔内刚、敢作敢当”的品格,在传统戏曲中,女性角色常被塑造为“弱者”,而杨八姐以智慧和勇气主动出击,打破了对女性的刻板印象,体现了民间对女性力量的尊重与认可,剧中“智胜强权”的叙事,暗合了中原文化中“以柔克刚”“以智取胜”的哲学思想,传递了“正义必胜”的朴素价值观,这种价值观与观众的心理期待高度契合,使其具有跨越时代的生命力。

以下为《碾杨八》核心情节与人物对应表,帮助观众更直观理解剧情:

| 情节阶段 | 主要人物 | 关键冲突 | 解决方式 | 艺术特色体现 |

|---|---|---|---|---|

| 乔装碾米 | 杨八姐、乡民 | 恶霸强占碾盘 | 以“碾米”为掩护收集证据 | 方言唱词、生活化身段 |

| 智斗恶霸 | 杨八姐、恶霸 | 恶霸威胁利诱 | 以“碾米”隐喻揭露罪证 | 丑角夸张表演、武打程式 |

| 真相大白 | 杨八姐、官员 | 官员包庇恶霸 | 当众展示“碾”出的证据 | 高亢唱腔、急促板鼓伴奏 |

| 胜利归返 | 杨八姐、乡民 | 乡民感恩 | 与乡民共舞庆祝 | 民间音乐融入、集体亮相 |

相关问答FAQs

Q1:《碾杨八》中的“碾”字有何深意?为何以“碾”为核心动作?

A:“碾”在剧中既是具体动作(碾米),又象征“碾碎邪恶、澄清真相”的过程,这一动作取材于中原农村的日常劳作,贴近观众生活,同时通过“碾米”时米粒从“杂”到“净”的变化,隐喻正义对邪恶的消解。“碾”的反复性(如推动碾盘的循环动作)也暗合“真相终将水落石出”的必然性,使主题表达更具象、更易被观众理解。

Q:豫剧《碾杨八》与其他版本的杨家将剧目(如《杨八姐游春》)有何区别?

A:区别主要在于剧情侧重点和人物塑造。《杨八姐游春》以“游春”为线索,侧重杨八姐的婚姻爱情,风格偏浪漫喜剧;而《碾杨八》则以“智斗恶霸”为核心,聚焦杨八姐的民间智慧与正义感,风格更贴近“公案戏”,具有强烈的现实批判色彩。《碾杨八》弱化了杨家将的“忠君”色彩,强化了“为民除害”的民间立场,使人物更贴近普通百姓的生活经验。