在当代戏曲舞台的多元探索中,张秀云以其独特的戏曲小品创作,成为连接传统艺术与现代观众的重要桥梁,她深耕戏曲表演数十年,以“守正创新”为核心理念,将戏曲的“四功五法”与小品的生活化叙事相融合,塑造了一系列鲜活生动的人物形象,既保留了戏曲的韵律之美,又注入了当代生活的烟火气,为传统戏曲的现代化转型提供了鲜活样本。

张秀云的艺术成长之路,是对戏曲传统的坚守与突破,她自幼受地方戏曲熏陶,12岁考入戏曲学院,主攻青衣、花旦,师从多位名家,系统掌握了唱腔、身段、眼神等表演技巧,传统科班的严格训练让她打下了坚实的功底,也让她深刻体会到戏曲艺术的魅力与局限——“老戏老演、老演老戏”的模式,让许多年轻人望而却步,她在不放弃传统剧目的同时,开始尝试将小品的形式引入戏曲创作,用“小故事”承载“大情怀”,用“接地气”的语言激活“老艺术”,她常说:“戏曲不是博物馆里的古董,而是活在当下的生命,只有让观众觉得‘戏里的事就是身边的事’,戏曲才能真正‘活’起来。”

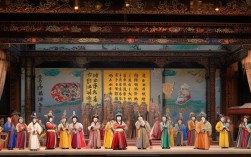

张秀云的戏曲小品创作,以“扎根生活、关照现实”为鲜明特色,在题材选择上,她拒绝“假大空”,而是将目光投向市井百态、家庭伦理、乡村振兴等普通人的生活场景:老城区改造中坚守老手艺的匠人、婆媳关系中暗藏温情的日常、返乡青年带动家乡发展的故事……这些题材没有离奇的情节,却因真实而动人,在艺术手法上,她巧妙融合戏曲的“程式化”与小品“生活化”的优势:唱腔上,既保留传统剧种的板式(如豫剧的【二八板】、【慢板】),又根据现代语言节奏调整旋律,让唱词更通俗易懂;身段上,将戏曲的水袖、台步、眼神与小品的肢体语言结合,比如表现人物慌乱时,用戏曲的“搓步”配合小品的夸张表情,既不失戏曲韵味,又充满生活趣味;语言上,方言俚语与戏曲韵文交织,比如在《老街新韵》中,主角用河南方言吐槽拆迁难题,唱段却融入了【流水板】的明快,形成“雅俗共赏”的独特风格。

她的代表作品,正是这种创作理念的集中体现,以下为部分代表作品分析:

| 作品名称 | 题材类型 | 艺术特色 | 社会反响 |

|---|---|---|---|

| 《老街新韵》 | 传统文化传承 | 以老城区改造为背景,用豫剧【二八板】表现老手艺人的回忆,小品的误会冲突制造笑点,结尾用【慢板】升华“守正创新”主题。 | 演出后引发观众对“老手艺何去何从”的热议,被多地社区文化站选为“文化传承”教材。 |

| 《家的味道》 | 家庭伦理 | 讲述婆媳因“做饭口味”矛盾,最终通过一道家乡菜和解的故事,用戏曲的哭腔表现委屈,小品的日常对话拉近距离。 | 成为“家庭和睦”主题晚会的经典剧目,网络播放量超500万,被观众称为“有温度的烟火气”。 |

| 《村头那棵槐》 | 乡村振兴 | 聚焦返乡青年带领村民种果树致富的故事,融入地方民歌元素,用戏曲的武打动作表现劳动场景。 | 获得省级戏曲小品大赛一等奖,带动多地乡村开展“戏曲进乡村”活动,年轻观众占比达40%。 |

张秀云的戏曲小品不仅是一种艺术创新,更具有重要的社会价值,从艺术层面看,它打破了传统戏曲“重形式轻内容”的刻板印象,证明戏曲可以通过“轻量化”“生活化”的形式吸引年轻观众——在她的演出中,常有“90后”“00后”观众举着手机跟唱,甚至有年轻粉丝模仿她的表演风格创作短视频,从社会层面看,她的小品如同一面“镜子”,照见普通人的喜怒哀乐:在《老街新韵》中,观众看到的是对传统文化的敬畏;在《家的味道》里,感受到的是家庭温暖的珍贵;在《村头那棵槐》下,体会的是乡村振兴的希望,这些作品没有说教,却用真情实感传递了社会主义核心价值观,实现了“寓教于乐”的艺术追求。

相关问答FAQs

问题1:张秀云的戏曲小品与传统戏曲小品有何本质区别?

解答:传统戏曲小品多依附于戏曲晚会作为“点缀”,表演上侧重戏曲技巧的展示(如翻跟头、唱高腔),情节多为片段化、碎片化,缺乏完整的叙事逻辑,而张秀云的戏曲小品是“独立成篇”的完整剧目,具有起承转合的情节结构和鲜明的人物形象;在表演上,她将戏曲的“四功五法”自然融入生活化叙事,技巧为内容服务,而非单纯炫技;在主题上,传统戏曲小品多以“历史典故”或“神话传说”为素材,而她的作品扎根当代生活,关注现实议题,更易引发观众的情感共鸣,简言之,传统戏曲小品是“戏曲技巧的小品化”,而张秀云的作品是“生活故事的戏曲化”。

问题2:张秀云如何通过戏曲小品吸引年轻观众?

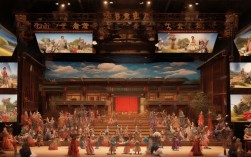

解答:她主要通过“三贴近”策略打破戏曲与年轻观众的隔阂:一是题材贴近,选择年轻人关心的职场压力、婚恋观、乡村振兴等话题,用戏曲形式解构现代生活,比如在《职场变形记》中,用戏曲的“变脸”技巧表现员工面对领导时的“态度转变”,既幽默又具讽刺意味;二是语言贴近,在保留方言特色的基础上,融入网络热词(如“内卷”“躺平”),直播带货》中,主角用豫剧韵文介绍农产品,唱词里却加入“家人们,这瓜保甜不保熟”,让年轻人觉得“戏曲也能说我们的语言”;三是形式贴近,结合现代舞台技术(如LED背景、实时弹幕互动),演出中设置“观众点唱”环节,让年轻人参与创作,增强代入感,这些创新让年轻观众感受到:“戏曲不是老古董,而是能懂我们、逗我们笑、让我们思考的‘老朋友’。”