黄新德作为国家级非物质文化遗产项目黄梅戏代表性传承人,以其深厚的艺术造诣和独特的表演风格,成为黄梅戏“生行”的标杆人物,从艺六十余载,他塑造了众多深入人心的舞台形象,其经典唱段不仅凝聚了黄梅戏传统艺术的精髓,更融入了个人对人物的理解与革新,成为黄梅戏宝库中的璀璨明珠,这些唱段或婉转深情,或慷慨激昂,或质朴自然,不仅展现了黄梅戏“抒情性强、韵味浓郁”的艺术特质,更通过声音的强弱、节奏的快慢、行腔的收放,精准传递了人物的内心世界,让观众在旋律中感受戏曲的魅力。

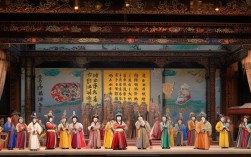

黄新德的经典唱段多取材于传统剧目与现代改编作品,每一首都承载着特定的人物情感与故事背景,他的演唱以“情”为核心,注重“以声传情、以情带声”,无论是《天仙配》中董永的憨厚朴实,还是《女驸马》中冯素珍的机智勇敢,亦或是《红楼梦》中贾宝玉的多愁善感,他都能通过唱腔的细微变化,让角色“活”起来,在传统唱段中,他严格遵循黄梅戏“平词”“彩腔”“花腔”的基本板式,同时结合自身嗓音条件——明亮醇厚而不失灵巧,形成“刚柔并济、收放自如”的演唱风格;在现代戏中,他则大胆吸收话剧、歌剧的发声技巧,突破传统程式的束缚,使唱腔更贴近现代人物的情感表达,拓展了黄梅戏的艺术边界。

以下为黄新德部分经典唱段的概览,通过表格可更直观地了解其剧目、角色与艺术特色:

| 经典唱段 | 剧目 | 角色 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 《满工对唱》 | 《天仙配》 | 董永 | 与七仙女(马兰饰)对唱,旋律欢快流畅,运用彩腔与花腔,表现夫妻恩爱与对自由生活的向往,声线明亮醇厚 |

| 《路遇》 | 《天仙配》 | 董永 | 行腔洒脱自然,融入叙事性唱腔,展现董永的淳朴善良与初遇七仙女时的悸动,咬字清晰接地气 |

| 《为救李郎远奔波》 | 《女驸马》 | 冯素珍 | 虽为旦角唱段,但黄新德在传承中融入小生行当的挺拔气韵,节奏由急促到舒展,突出“女扮男装”的英气与救夫的坚定 |

| 《黛玉葬花》 | 《红楼梦》 | 贾宝玉 | 唱腔婉转细腻,融入悲剧色彩,通过低回的旋律与气息控制,表现宝玉对黛玉的怜惜与封建家族的压抑感 |

| 《江姐·红梅赞》 | 《江姐》 | 双枪老太婆 | 现代戏唱段,融合京剧西皮流水的节奏,用高亢激昂的声线表现革命者的坚定信念,打破黄梅戏传统“才子佳人”的局限 |

在这些唱段中,《满工对唱》与《路遇》堪称黄梅戏对唱的经典范式。《满工对唱》中,“树上的鸟儿成双对,绿水青山带笑颜”一句,黄新德以明亮的“本嗓”起腔,尾音微微上扬,既有农家子弟的质朴,又藏着一丝初为人夫的羞涩;与七仙女“从今不再受那奴役苦,夫妻双双把家还”的呼应中,他通过气息的连贯与节奏的同步,将二人挣脱束缚的喜悦与对未来的憧憬融为一体,成为几代黄梅戏演员学习的范本,而《路遇》中的“家住丹阳姓董名永,父母双亡苦伶仃”,则以平铺直叙的“平词”展开,语速缓慢,字字含情,将董永的孤苦身世与善良本性娓娓道来,为后续与七仙女的相遇埋下情感伏笔。

黄新德对唱段的演绎,从不局限于“唱”本身,而是将唱腔与表演、身段、眼神融为一体,形成“唱做合一”的艺术境界,例如在《红楼梦》“黛玉焚稿”一幕中,他饰演贾宝玉,唱到“问紫鹃,妹妹的诗稿今何在?”时,声音陡然转低,带着颤抖的气口,配合眼神的迷茫与手势的颤抖,将宝玉失去黛玉后的痛不欲生表现得淋漓尽致;而在《雷雨》中饰演周萍时,他又以压抑的低音与断裂的节奏,表现封建家族中青年的挣扎与苦闷,让传统黄梅戏的唱腔在现代人物塑造中焕发新生。

作为黄梅戏的传承者,黄新德不仅将经典唱段搬上舞台,更致力于通过教学、录制音像、整理剧本等方式保存艺术火种,他常说:“唱段是戏曲的‘魂’,只有把魂留住,黄梅戏才能一代代传下去。”近年来,他虽已年逾古稀,仍坚持参与“黄梅戏进校园”“名家传戏”等活动,亲自为年轻演员示范唱腔的咬字、用气与情感处理,让更多人感受到黄梅戏经典唱段的艺术魅力。

相关问答FAQs

Q1:黄新德的唱腔与其他黄梅戏演员相比,有哪些独特之处?

A1:黄新德的唱腔在继承王少舫“生行”刚柔并济风格的基础上,形成了“三性”特色:一是“音色明亮中见厚度”,他嗓音高亢但不尖锐,中低区饱满醇厚,尤其擅长通过胸腔共鸣增强唱腔的穿透力;二是“节奏变化中见性格”,他根据人物需求灵活调整节奏,如《女驸马》中“为救李郎”的急促与《天仙配》中“夫妻双双”的舒展形成鲜明对比;三是“传统程式中见创新”,他在保留黄梅戏“平词”“彩腔”精髓的同时,吸收京剧的“吐字归韵”和越剧的“润腔技巧”,使唱腔更具现代审美,尤其在现代戏中打破了黄梅戏“男女同腔同调”的局限,为小生行当的唱腔发展开辟了新路径。

Q2:黄新德在传承经典唱段时,对年轻演员有哪些具体要求?

A2:黄新德对年轻演员的要求可概括为“三要三不要”:一要“懂戏”,不仅学唱腔,更要理解唱段背后的故事与人物情感,比如唱《满工对唱》前,必须先读懂董永从“长工”到“人夫”的身份转变;二要“练功”,强调“冬练三九,夏练三伏”,尤其注重气息训练(如“长音控制”“偷气技巧”)和咬字训练(如“字头咬紧、字腹展开、字尾收轻”),认为“唱腔的根基在基本功”;三要“走心”,反对“为唱而唱”,要求演员在演唱时“眼前有人,心中有事”,比如唱《路遇》时要想象自己真的遇到仙女,眼神、表情都要与唱腔同步;“不要只模仿声音”,他鼓励年轻演员在继承基础上结合自身条件形成风格;“不要忽视身段”,唱与做必须一体,如唱“树上的鸟儿成双对”时,手势要自然模仿鸟儿飞翔;“不要脱离观众”,他认为戏曲是“场上艺术”,唱腔要“让观众听得懂、记得住、有共鸣”,不能一味追求技巧而忽略情感传递。