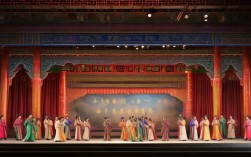

河南豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演,深深扎根于百姓生活之中,在这片艺术沃土上,豫剧表演艺术家于福礼以其精湛的唐派老生演唱技艺,成为传承与发展这一传统艺术的重要力量,从艺数十载,他不仅在舞台上塑造了众多经典形象,更以对唐派艺术的坚守与创新,让豫剧老生的唱腔魅力在新时代焕发光彩。

于福礼的艺术之路始于对戏曲的痴迷少年,出生于河南戏曲之乡的他,自幼受地方戏曲文化熏陶,12岁便考入河南省戏曲学校,系统学习豫剧表演,在校期间,他主攻老生,凭借嗓音条件与悟性,被唐派创始人唐喜成慧眼识珠,收为入室弟子,唐喜成先生以“二本嗓”独步剧坛,其唱腔融梆子戏的高亢与京剧的婉约于一体,刚柔相济,韵味醇厚,于福礼深得唐派真传,不仅继承了师父“脑后音”“擲音”等独特技巧,更在理解人物情感的基础上,将技巧与表演深度融合,形成了“以情带声、声情并茂”的演唱风格,从艺60余年,他历任河南省豫剧院一团主演、团长等职,舞台足迹遍布大江南北,从《三哭殿》中的唐太宗到《辕门斩子》中的杨六郎,每一个角色都凝聚着他对艺术的执着追求。

于福礼的代表剧目多为唐派经典,他在这些剧目中的演唱,既保留了唐派艺术的精髓,又融入了个人对人物的理解与诠释,形成了独具特色的艺术风格,以下为其部分代表剧目及演唱特点:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 唱腔以“二本嗓”为主,节奏明快,运用“擲音”表现帝王威严,通过“哭板”传递父子情深,刚柔并济,层次分明。 |

| 《辕门斩子》 | 杨六郎 | 唱腔挺拔刚劲,高亢处如金石掷地,低回时似溪水潺潺,结合“髯口功”“身段”,展现耿直忠勇的将帅风骨。 |

| 《血溅乌纱》 | 严天民 | 唱腔苍凉悲壮,真假声转换自然,“导板”抒发悲愤,“原板”诉说冤屈,以声塑情,凸显清官的无奈与正义。 |

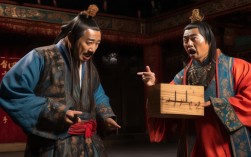

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | 唱腔幽默风趣,融入滑音、颤音等技巧,模仿市井叫卖,生活化语言与程式化表演结合,塑造机智诙谐的小人物。 |

在演唱技巧上,于福礼尤其注重“字正腔圆”,他强调吐字的清晰与力度,每个字都讲究“喷口”“收音”,如《三哭殿》中“孤坐江山非容易”一句,“孤”字用脑后音托起,“江山”二字咬字如金石掷地,既展现帝王气度,又传递出治国的艰辛,情感表达上,他主张“情为声之本”,如在《血溅乌纱》中,面对诬陷与不公,他通过唱腔的强弱对比、节奏的缓急变化,将严天民的悲愤与绝望层层递进地展现,让观众在旋律中感受人物的命运起伏,他善于将生活化的表演融入唱腔,如在《七品芝麻官》中,用滑音、颤音等技巧模仿市井叫卖,使唱腔更具烟火气,拉近了与观众的距离。

作为唐派艺术的传承者,于福礼始终将“传帮带”作为己任,他先后收徒20余人,其中李胜素、陈素琴等已成为豫剧界的中坚力量,在教学上,他强调“戏比天大,艺无止境”,要求弟子不仅要学技巧,更要懂戏理、悟人物,他常说:“唱戏是唱给人听的,得让观众听明白、受感动,这才是好戏。”为此,他不遗余力地整理唐派经典剧目,将《三哭殿》《辕门斩子》等剧目的唱腔、表演心得写成教材,为豫剧艺术的传承留下宝贵资料,他积极投身现代戏创作,在《焦裕禄》《朝阳沟》新编剧中,尝试将传统唱腔与现代音乐元素结合,让豫剧在守正创新中焕发新的生命力,虽已年逾古稀,他仍坚持参与青年演员的排练指导,举办豫剧公益讲座,用实际行动践行着对豫剧艺术的热爱与坚守。

相关问答FAQs

问题1:于福礼的演唱风格与唐喜成先生有哪些异同?

解答:于福礼作为唐喜成的亲传弟子,在演唱风格上既继承了唐派艺术的精髓,又融入了个人理解,相同之处在于,都擅长运用“二本嗓”演唱,唱腔挺拔高亢,注重“脑后音”“擲音”等技巧,且强调“字正腔圆”“以情带声”,不同之处在于,于福礼在继承的基础上更注重生活化表达,如在喜剧角色中融入市井语言,使唱腔更具亲和力;他结合现代审美对传统唱腔进行适度调整,如增加气口的灵活性,让旋律更流畅,更符合当代观众的听觉习惯。

问题2:于福礼对豫剧唐派的传承有哪些具体贡献?

解答:于福礼对唐派艺术的贡献主要体现在三个方面:一是人才培养,他收徒20余人,通过系统教学培养了一批唐派传人,如李胜素等,使唐派艺术后继有人;二是剧目整理,他参与整理、复排了《三哭殿》《辕门斩子》等十余部唐派经典剧目,并编写唱腔教材,为唐派艺术的规范化传承提供了依据;三是创新推广,他在坚守唐派传统的同时,积极尝试现代戏创作,将唐派唱腔融入新剧目,并通过公益讲座、演出等方式扩大唐派艺术的影响力,推动了唐派在当代的传播与发展。