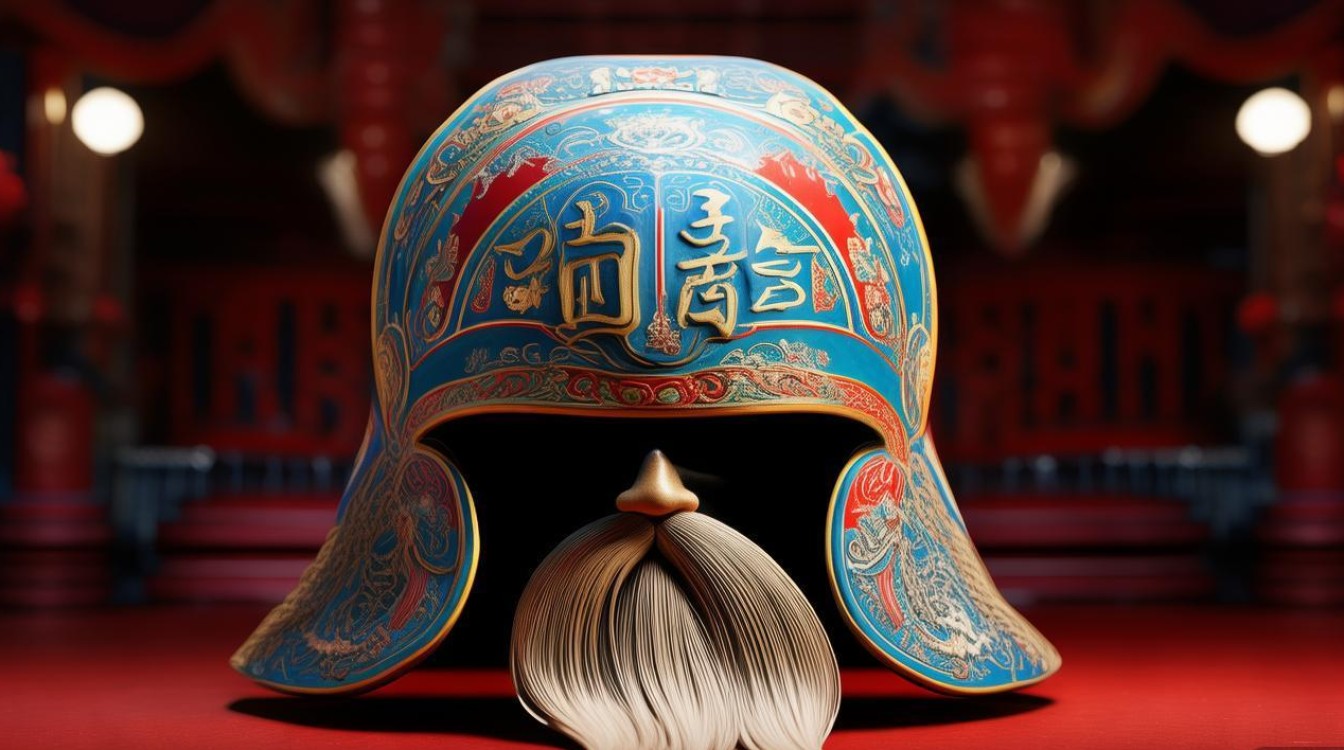

京剧盔头是戏曲角色头部装饰的总称,凝聚着传统戏曲的美学精髓与身份象征,在众多经典角色中,三国蜀汉老将黄忠的盔头尤为独特,它既需体现武将的威猛英姿,又要承载老当益壮的沉稳气韵,是京剧“靠把老生”行当最具代表性的头饰之一,黄忠的盔头以“帅盔”为基本形制,通过特定的色彩、纹饰、材质与结构,将人物的身份、性格、年龄与精神内核浓缩于方寸之间,成为舞台上塑造人物不可或缺的重要元素。

黄忠盔头的类型与结构特征

黄忠在京剧《定军山》《阳平关》等经典剧目中,多以“老当益壮”的武将形象出现,其盔头以“金帅盔”为核心形制,属于武将盔头中的“常备盔箱”,兼具实用性与象征性,金帅盔的整体结构严谨,各部件分工明确,共同构成一个完整而富有层次感的头部装饰体系。

盔顶:威严的制高点

盔顶是帅盔最醒目的部分,通常呈圆锥形或塔形,顶端为“盔顶尖”,多采用硬木或金属(如铜、锡)制成,部分流派会在尖部镶嵌红色绒球,象征勇武与生机,盔顶下方连接“盔筒”,即中空的圆柱体,用于容纳演员的发髻或固定头饰,盔筒表面常包裹库金或仿金绸缎,并以黑丝线勾勒出云纹、回纹等传统纹样,既显华贵又不失沉稳。

盔额:身份的标识

盔额位于盔体前部中央,是展示人物身份的核心区域,黄忠的盔额多设“面牌”,即一块弧形金属片(早期为铜鎏金,现代多用塑料仿制),表面浮雕或彩绘“虎头”纹样——虎为“百兽之王”,象征武将的勇猛与威慑力,贴合黄忠“老将出马”的猛将形象,面牌上方常悬挂“穗子”,即红黄两色的丝线流苏,长度约20厘米,下垂至眉心,随演员动作晃动,增强动态美感,部分流派的面牌会直接绣“忠”字,点明人物忠义的性格内核。

盔侧与饰物:平衡与点缀

盔体两侧为“耳子”,即对称的金属片或硬质绸布,呈月牙形下垂,表面饰以绒球或泡钉,耳子的作用不仅是装饰,还能平衡盔顶重量,避免演员佩戴时头重脚轻,耳子下方连接“垂缨”,即一束长约30厘米的染色马尾(现代多用绒线替代),颜色以红、黄为主,象征战场上的“红缨枪”,增添武将的英武之气,盔体后部则设“后兜”,即一块向下延伸的绸布,与靠(铠甲)的后领相接,既保护颈部,又使盔头与服装整体协调。

系带与固定:表演的保障

盔头内部设有“网子”,即黑色丝线编织的发网,用于固定演员的真发或假发,网子两侧连接“带子”,即绸布制成的长带,绕 actor 下巴系紧,防止盔头在表演中移位,系带的松紧需根据演员头型调整,既要确保稳固,又要避免压迫面部,影响发声与表情。

黄忠盔头的材质与工艺

传统京剧盔头的制作是一门融合了雕塑、刺绣、金属工艺的复合型技艺,每一件盔头都凝聚着手艺人的匠心,黄忠的金帅盔材质考究,工艺繁复,体现了“非遗技艺”的精髓。

胎骨:形制的基石

盔头的胎骨(骨架)多用纸板、竹篾或铁丝制成,纸胎是最传统的材料,以多层宣纸或毛边纸用浆糊裱糊,晾干后塑形,具有轻便、易塑的优点;竹篾胎则更具韧性,适合制作需要弧度的部件(如耳子、盔顶);铁丝胎多用于现代盔头,重量轻、强度高,适合长时间佩戴,胎骨制成后,需用砂纸反复打磨,确保表面光滑无棱角。

装饰:华彩的呈现

盔头的装饰以“贴金”“刺绣”“钉缀”为主,贴金是将金箔或金粉粘贴在胎骨表面,形成金碧辉煌的效果,库金(含金量高的金箔)因色泽沉稳、不易氧化,成为首选;刺绣则多用于额前面牌与垂缨边缘,常用“平针”“套针”等针法绣出虎纹、云纹,丝线以红、黄、黑为主,色彩对比鲜明;钉缀是将泡钉(圆形金属钉)、绒球、珠串等饰物固定在盔体表面,泡钉排列成几何纹样(如菱形、回纹),绒球则多用于盔顶、耳子等关键位置,增加立体感。

色彩:性格的语言

黄忠盔头的色彩以“金、红、黑”为主色调,形成“金底红饰”的视觉效果,金色象征威严与尊贵,符合“五虎上将”的身份;红色代表勇武与热血,呼应黄忠“老将不服老”的战斗精神;黑色则用于勾勒纹样与边框,使整体色彩层次分明,避免过于艳丽,这种色彩搭配既区别于关羽“赤金绿缨”的华丽,又不同于赵云“银白素净”的清秀,凸显了黄忠“沉稳中见勇猛”的独特气质。

黄忠盔头的象征意义与表演功能

京剧盔头并非单纯的装饰,而是“穿戴艺术”的核心,通过视觉符号传递人物信息,辅助演员塑造形象,黄忠的金帅盔在舞台上具有多重象征功能,并与表演程式深度结合。

身份与地位的标识

在京剧服饰体系中,盔头的形制与色彩直接反映人物的社会身份,黄忠作为蜀汉名将,其金帅盔的“金底”“虎纹”“红缨”等元素,明确传递出“高级武将”的身份信息,与关羽的“侯盔”(象征侯爵)、张飞的“扎巾盔”(象征先锋)相比,黄忠的帅盔更强调“统帅”气质,符合其在《定军山》中“定军山斩夏侯渊”的主将地位。

性格与精神的投射

黄忠“老当益壮”的性格特点,通过盔头的细节设计得以体现,盔顶的红色绒球与垂缨,虽不如年轻武将的翎子(雉鸡翎)张扬,却暗含“老骥伏枥,志在千里”的锐气;盔体的沉稳色调与简洁纹饰,避免了“花哨”之感,凸显其历经沧桑的沉稳;额前的虎纹则暗示其“虽老犹猛”的战斗力,使人物形象更加立体。

表演程式的辅助

京剧表演讲究“戴盔不露顶”,盔头的重量与形态会影响演员的身段与发声,黄忠的帅盔重量适中(约1-2斤),重心靠前,要求演员头部微抬、挺胸收腹,形成“昂首挺立”的老将姿态,与“起霸”(武将出场前的程式化动作)的身段相得益彰,盔饰的晃动(如垂缨、穗子)能增强表演的动态感:在“亮相”时,饰物的静止凸显人物的沉稳;在“开打”时,饰物的摆动则强化动作的力度。

不同流派中的黄忠盔头演变

京剧流派的形成使黄忠的盔头呈现出地域与风格差异,早期京剧(“老三鼎甲”时期),黄忠盔头更注重“实用性”,装饰简洁,以适应频繁的武打动作;至“四大须生”时期,余叔岩、马连良等流派在盔头细节上加入“写意”元素,如面牌的虎纹从“写实”变为“写意”,绒球颜色从纯红改为红黄相间,突出人物的儒将气质;现代京剧改革中,部分剧目采用“轻质材料”(如玻璃钢、泡沫塑料)制作盔头,减轻演员负担,同时增加“夜光”“反光”等效果,适应现代舞台灯光需求。

黄忠盔头主要构件与象征意义简表

| 构件名称 | 材质 | 象征意义 | 备注(表演功能) |

|---|---|---|---|

| 盔顶尖 | 硬木/金属,配红绒球 | 威严、勇武 | 控制头部重心,影响亮相角度 |

| 面牌(虎纹) | 铜鎏金/塑料,彩绘 | 身份标识(武将猛将) | 点明人物性格,增强舞台辨识度 |

| 耳子与垂缨 | 金属丝/绸布,染色马尾 | 平衡重量、象征战场红缨枪 | 动态中增强视觉效果,辅助身段 |

| 盔体(金底) | 绸缎贴金/仿金 | 尊贵、威严(高级将领) | 与靠身色彩统一,形成整体形象 |

| 系带(网子) | 丝线/绸布 | 固定盔头,保障表演安全 | 调节松紧,适应不同演员头型 |

相关问答FAQs

Q1:京剧黄忠的盔头为什么以金色为主?

A1:金色在京剧服饰中象征“尊贵”“威严”,是高级武将与将领身份的专属色彩,黄忠作为蜀汉“五虎上将”之一,虽年长但地位崇高,金色盔头既体现其“老将军”的尊贵身份,又通过沉稳的金色调(而非亮银、正红等张扬色彩)凸显其“老当益壮”的沉稳性格,金色在舞台灯光下具有强烈的视觉冲击力,能迅速抓住观众注意力,强化人物的统帅气质。

Q2:黄忠的盔头与其他武将(如赵云)的盔头有何核心区别?

A2:黄忠与赵云同属武将,但盔头形制差异显著:黄忠用“金帅盔”,盔顶有红缨、额前绣虎纹,整体色彩浓重、装饰繁复,突出“老将”的威猛与沉稳;赵云则用“白夫子盔”(或称“银冠”),盔顶为白色绒球,额前常“亮额子”(露出额头),以银白、湖蓝等冷色调为主,装饰简洁,体现“常山赵子龙”的“儒将”气质与“银袍白马”的潇洒形象,两者在色彩、纹饰上的差异,本质是人物性格与舞台定位的不同——黄忠“刚猛老成”,赵云“清秀儒雅”。