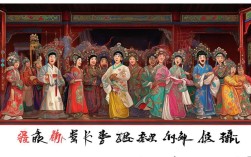

清风亭作为豫剧传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情和深刻的人性刻画,历经百年仍广为传唱,其下集剧情在前半部“拾子”“夺子”的铺垫下,将矛盾推向高潮,通过张元秀夫妇与张继宝的悲情相遇,展现了恩义与背叛、贫贱与富贵的强烈冲突,成为豫剧舞台上催人泪下的经典篇章。

下集开篇,距张继宝被周桂英抱走已过十余年,张元秀夫妇因思念成疾,张元秀双目失明,妻子日夜以泪洗面,靠卖豆腐勉强维生,而此时的张继宝,已被周桂英视若己出,苦读诗书,高中状元,正准备奉旨祭祖,一日,张继宝途经清风亭,偶遇在此歇脚的邻居王老五,王老五见其衣着华贵,无意中提及当年周桂英抱走孩子的往事,并暗示清风亭张老汉夫妇含辛茹苦养大孩子的恩情,张继宝闻言如遭雷击,内心陷入挣扎——一面是生母的富贵恩情,一面是养父母的贫贱养育之恩,正当他犹豫之际,张元秀拄着拐杖摸索着寻来,妻子紧随其后,一家三口清风亭重逢,本应是团圆之喜,却因张继宝的犹豫与回避,演变为一场悲剧,张元秀摸到儿子的官服,悲愤交加,痛斥其“富贵易妻,忘恩负义”,张继宝碍于周桂英在场,竟否认与老夫妇的关系,张元秀气极,一头撞在清风亭柱上,当场气绝;妻子见状,亦哭晕过去,不久随夫而去,周桂英随后赶到,见此惨状,悔恨交加,而张继宝望着养父母的尸体,终于幡然醒悟,却为时已晚,最终以状元之身跪拜清风亭,了却这段恩怨情仇。

剧中人物形象鲜明,命运多舛,张元秀作为底层农民,性格刚毅重情,拾子时的怜悯,养子时的艰辛,被弃后的绝望,撞柱时的决绝,层层递进,将一个普通老人的爱恨悲愤展现得淋漓尽致,其妻则更显柔弱,对儿子的思念让她憔悴不堪,最终与丈夫共赴黄泉,凸显了底层女性的悲剧命运,张继宝的形象则具有复杂性,他并非天生凉薄,而是在成长过程中逐渐被富贵环境同化,最终在“恩义”与“前程”间选择了后者,酿成大错,其后的悔恨也为角色增添了悲剧深度,周桂英作为始作俑者,因贫弃子后又富贵寻子,内心始终被愧疚折磨,她的出现既是张继宝“认母”的导火索,也是悲剧的直接推动者。

下集的艺术感染力离不开豫剧独特的唱腔与表演,在唱腔上,“梆子腔”的激昂与“慢板”的哀婉交替运用:张元秀痛斥张继宝时,高亢的梆子腔配合撕心裂肺的唱词,将悲愤情绪推向顶点;张妻哭诉时,婉转的慢板如泣如诉,字字含泪,令人动容,表演上,演员通过“摸柱”“撞柱”“跪拜”等身段动作,结合失明角色的眼神、步伐,将人物内心的绝望与痛苦具象化,尤其是张元秀摸索到官服时的颤抖,与张继宝回避时的躲闪形成强烈对比,极具舞台冲击力,清风亭作为核心场景,既是“拾子”与“认子”的见证地,也是“恩情”与“背叛”的象征地,简单的布景与人物命运形成互文,深化了主题。

经典唱段作为剧目的灵魂,承载着人物情感与主题表达,其精华如下:

| 唱段名称 | 核心情感 | 经典唱词 |

|---|---|---|

| 《清风亭上把苦诉》 | 悲愤 | “老汉我今年六十八,养大你不该把我撇!清风亭上把子盼,盼来你穿靴戴帽忘爹妈!” |

| 《哭官人》 | 哀怨 | “官人你睁开眼看看我,咱夫妻再一起做豆腐,想起继宝心肝肉,老婆我哭得断了肠!” |

| 《悔不该》 | 悔恨 | “一纸功名迷心窍,忘了清风亭上恩情高,如今爹娘命已丧,悔不当初把头低!” |

FAQs:

问:清风亭豫剧下集的核心主题是什么?

答:下集核心主题围绕“恩义与背叛”展开,通过张元秀夫妇的养育之恩与张继宝的忘恩负义,批判了世俗名利对人性的扭曲,同时也探讨了“孝道”与“身份认同”的伦理困境,警示世人“富贵不能淫,贫贱不能移”,唯有铭记恩情方为立身之本。

问:豫剧《清风亭》中张元秀的形象有何现实意义?

答:张元秀是底层劳动人民的典型代表,他的刚毅、善良与重情,体现了中华民族的传统美德,而他对养子从深爱到绝望的转变,既是对“养儿防老”传统观念的反思,也揭示了在现实压力下,普通人可能面临的道德困境与情感挣扎,其形象提醒现代人,无论身处何种境遇,都应坚守良知与感恩之心,避免因名利而迷失本性。