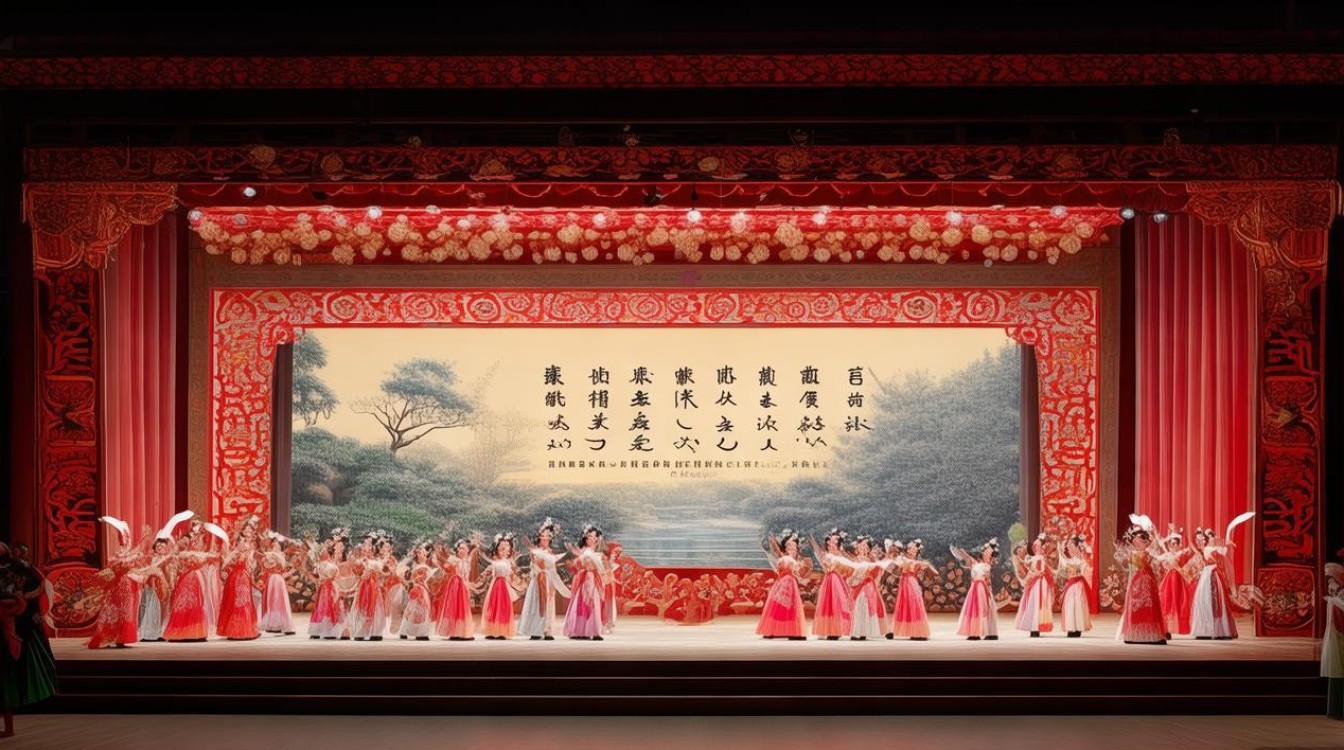

豫剧作为中国最具影响力的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、鲜明的人物塑造和浓郁的地域特色深受观众喜爱,而“红白花交响伴奏”则是近年来豫剧艺术创新发展的重要探索,它将传统豫剧的伴奏形式与西方交响乐相结合,既保留了豫剧的“乡土味”,又注入了交响乐的宏大叙事与丰富和声,为这一古老艺术注入了新的生命力,这种融合并非简单的乐器叠加,而是对豫剧音乐语言的创造性转化,其在乐器搭配、结构编排、情感表达等方面的探索,为传统戏曲的现代化转型提供了有益借鉴。

传统豫剧伴奏的根基与局限

传统豫剧伴奏以“文场”与“武场”为核心,文场以板胡为主奏乐器,辅以二胡、笛子、笙等,武场则以板鼓、梆子、大锣、小锣等打击乐构成节奏骨架,板胡的高亢明亮、梆子的强烈节奏,共同塑造了豫剧“刚健爽朗、质朴无华”的音乐风格,尤其在表现民间疾苦、英雄豪情等题材时极具感染力,传统伴奏在音色层次、和声张力及情感细腻度上存在局限:单一板胡的音色难以承载复杂的人物内心刻画或宏大场景的铺陈;缺乏和声支撑的旋律在表现悲怆、抒情等情绪时略显单薄,难以满足当代观众多元化的审美需求。

“红白花”作为豫剧的经典剧目组合(常以“红脸忠义、白脸奸诈、花脸豪放”代表不同行当),其音乐本身就具有强烈的戏剧冲突,穆桂英挂帅》中穆桂英的英武、《七品芝麻官》唐成的诙谐、《花木兰》中木兰的柔情,都需要更丰富的音乐语汇来支撑角色塑造,交响伴奏的引入,正是为了突破传统伴奏的局限,让豫剧音乐在保持“豫味”的同时,具备更强的表现力和时代感。

交响伴奏的融合实践与艺术特色

豫剧红白花交响伴奏并非将交响乐队简单“嫁接”到豫剧舞台上,而是基于豫剧音乐本体(如板式、旋法、调式)的深度重构,其核心在于“中西合璧、以我为主”,具体体现在以下几个方面:

乐器搭配的“互补与对话”

在乐队编制上,交响乐队的弦乐组(小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)负责铺垫和声与情感氛围,木管组(长笛、单簧管、双簧管)丰富音色层次,铜管组(圆号、小号、长号)强化戏剧张力,而传统文场乐器(如板胡、坠胡)则作为“灵魂乐器”保留,与交响乐队形成“主奏与协奏”的关系,花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,板胡仍以主奏身份呈现核心旋律,而弦乐组以流动的琶音模拟马蹄声,木管组的轻快旋律烘托木兰的喜悦,铜管组在高潮处加入,既增强了旋律的厚度,又不失豫剧的明快节奏。

板式结构的“交响化拓展”

传统豫剧以【二八板】【慢板】【快板】等板式为基础,结构相对规整,交响伴奏通过“引子-间奏-尾声”的交响化结构,拓展了音乐的叙事空间,穆桂英挂帅》的“出征”场景,以交响乐的引子营造紧张氛围(定音鼓的滚奏、弦乐的颤音),唱段中通过【快板】与【垛板】的交替,结合铜管与打击乐的强力度推进,展现穆桂英的豪情壮志;而在“思亲”的慢板段落,则以弦乐的柔美旋律为主,板胡的滑音与弦乐的连奏相融合,细腻刻画人物的内心柔软。

情感表达的“层次与深度”

交响乐的和声与配器技法,为豫剧情感表达提供了更多可能性,传统伴奏中,悲剧多以低沉的板胡和急促的梆子表现,而交响伴奏则通过弦乐的低音区与大提琴的咏叹调,配合木管的哀婉音色,深化悲怆感;喜剧场景则可加入短笛、长笛的灵动机敏,打击乐的轻快节奏,增强诙谐效果,七品芝麻官》中“当官难”的唱段,板胡的诙谐旋律与弦乐的跳弓、木管的断奏结合,既保留了豫剧的乡土幽默,又通过和声的微妙变化,暗示了主人公“小官难当”的无奈与智慧。

传统与现代的平衡:挑战与突破

豫剧红白花交响伴奏的探索,始终面临“如何保持豫剧韵味”与“如何实现艺术创新”的平衡,过度强调交响化可能导致“豫剧不豫”,失去地方特色;若仅停留在传统伴奏的框架内,则难以体现交响乐的优势,对此,创作者们采取了“守正创新”的策略:

- 守正:严格保留豫剧的核心音乐元素,如板胡的滑音、甩音等技巧,梆子的“强拍击鼓”节奏,以及豫西调、豫东调的旋法特点,确保旋律的“豫剧基因”不被稀释。

- 创新:在配器上,让传统乐器与西洋乐器形成“音色对话”,如用板胡与双簧管对位表现角色的内心矛盾;在和声上,以豫剧的五声音阶为基础,融入西洋功能和声,增强音乐的立体感;在结构上,借鉴交响乐的戏剧性展开,让音乐与剧情、表演形成更紧密的联动。

相关问答FAQs

Q1:豫剧交响伴奏会失去传统豫剧的“乡土味”吗?

A1:不会,豫剧交响伴奏的核心原则是“以我为主,为我所用”,传统豫剧的“乡土味”主要体现在板胡的音色、方言的咬字、梆子的节奏等核心元素上,这些在交响伴奏中被完整保留,板胡作为主奏乐器,其高亢、泼辣的音色依然是豫剧音乐的“灵魂”,交响乐队更多扮演“绿叶”角色,通过和声与配器强化板胡的表现力,而非取代它,唱腔中方言的韵味、豫剧特有的“哭腔”“笑腔”等技巧也未改变,乡土味”不仅没有消失,反而因交响乐的衬托更加鲜明。

Q2:交响伴奏如何平衡豫剧的地域特色与交响乐的普适性,让不同文化背景的观众都能接受?

A2:通过“文化转译”与“情感共鸣”实现平衡,创作者在音乐创作中立足豫剧的地域音乐元素,如豫剧常用的“徵调式”、旋律中的“大二度”“小三度”进行,以及打击乐的“锣鼓经”等,这些具有鲜明地域特色的元素是豫剧的“文化标识”;通过交响乐的和声张力、配器层次,将这些元素转化为具有普适性的音乐语言。《花木兰》中“军帖”一段,以弦乐的快速音型模拟军情紧急,板胡的刚毅旋律展现木兰的决绝,这种“紧张-坚定”的情感是人类共通的,不同文化背景的观众都能通过音乐感受到剧情的张力,在舞台呈现上,通过字幕、剧情简介等方式帮助观众理解豫剧的文化背景,从而实现“地域特色”与“普适共鸣”的统一。