河南豫剧作为中国戏曲文化的重要代表之一,发源于中原地区,有着深厚的历史底蕴和鲜明的地域特色,被誉为“中国第一大地方剧种”,其艺术特点融合了中原文化的质朴、豪放与细腻,在音乐、表演、语言、剧目等多个方面形成了独特的风格体系,深受广大观众喜爱。

在音乐唱腔方面,豫剧以梆子为戏曲声腔的核心,属于梆子腔体系,因此又被称为“河南梆子”,其唱腔结构严谨,板式丰富,主要包括【慢板】、【二八板】、【流水板】、【飞板】四大基本板式,每种板式又可根据情感表达衍生出多种变化,慢板】节奏舒缓,擅长抒发深沉、婉转的情感,常用于人物内心独白或叙事;【流水板】则节奏明快,叙事性强,情绪热烈,适合表现欢快、激动的场景,豫剧的唱腔旋律高亢激越,既有“大起大落”的豪放,又有“细腻委婉”的柔情,这种刚柔并济的风格与中原人民爽朗坚韧的性格相呼应,伴奏乐器以板胡为主奏,辅以二胡、笙、笛、唢呐以及锣鼓等打击乐,其中板胡的高亢清亮与锣鼓的铿锵有力共同构成了豫剧音乐鲜明的节奏感和听觉冲击力,豫剧在长期发展中形成了五大流派,各具特色:常香玉创立的“常派”唱腔刚健明亮,声情并茂,代表作《花木兰》《穆桂英挂帅》;陈素真创立的“陈派”表演细腻,唱腔委婉,韵味醇厚,代表作《宇宙锋》《春秋配》;崔兰田创立的“崔派”以悲凉深沉的“崔派”黑头著称,代表作《三上轿》《秦香莲》;马金凤创立的“马派”唱腔浑厚洪亮,塑造巾帼英雄形象独具魅力,代表作《穆桂英挂帅》《花打朝》;阎立品创立的“阎派”唱腔清新柔美,闺门旦表演独树一帜,代表作《秦雪梅》《蝴蝶杯》,这些流派共同丰富了豫剧的音乐宝库,使其呈现出多元化的艺术风貌。

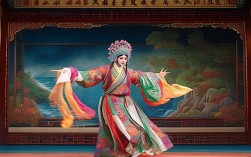

表演艺术上,豫剧讲究“唱、念、做、打”的有机结合,既有戏曲程式化的规范,又融入了中原民间艺术的生活气息,其表演风格粗犷豪放,动作幅度大,力度强,尤其注重“腰功”“腿功”“翎子功”“水袖功”等基本功的运用,武戏中的跟头、把子功干净利落,充满力量感;文戏中的身段动作则贴近生活,如《卷席筒》中苍娃的表演,既有滑稽幽默的丑角特色,又饱含底层人民的善良与无奈,豫剧的演员尤其擅长通过夸张但真实的肢体语言和面部表情塑造人物,如《朝阳沟》中银环下乡初到农村时的羞涩与好奇,通过细腻的眼神、步态和身段生动展现,豫剧的“虚拟化”表演特点鲜明,如以桨代船、以鞭代马,通过简单的道具和程式化动作调动观众想象力,形成“三五步行遍天下,六七百万兵”的舞台效果。

语言唱词方面,豫剧以河南方言为基础,采用中州韵,语言通俗易懂,生动活泼,富有地方特色,唱词多为七字句或十字句,结构规整,押韵严格,既保留了传统诗词的韵律美,又融入了民间口语的亲切感,花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲”,用朴实的语言表达了花木兰替父从军的决心,朗朗上口,易于传唱,不同地区的豫剧在语言上略有差异,如豫东调语音较重,唱腔高亢;豫西调语音较轻,唱腔柔美,但均以河南方言的声调为根基,形成了独特的“中原韵白”。 上,豫剧题材广泛,涵盖历史故事、民间传说、现代生活等多个领域,既有表现家国情怀的历史剧,如《穆桂英挂帅》《杨家将》《封神榜》;也有反映市井百态的民间故事剧,如《七品芝麻官》《秦香莲》;还有大量贴近现实生活的现代戏,如《朝阳沟》《李双双》《小二黑结婚》,这些剧目多取材于中原大地,人物形象鲜明,情节曲折生动,既歌颂了忠义、善良、勇敢等传统美德,又反映了人民群众的生活愿望和时代精神,具有强烈的“高台教化”作用和艺术感染力。

行当体制方面,豫剧与多数戏曲剧种类似,分为生、旦、净、丑四大行当,每个行当又根据年龄、性格、身份等细分为不同分支,生行包括老生(中老年男性,如《三哭殿》中的唐太宗)、小生(青年男性,如《西厢记》中的张生)、武生(擅长武打的男性,如《长坂坡》中的赵云);旦行是豫剧的核心行当之一,包括青衣(端庄正派的女性,如《秦雪梅》中的秦雪梅)、花旦(活泼俏丽的少女,如《红娘》中的红娘)、闺门旦(未出嫁的大家闺秀,如《牡丹亭》中的杜丽娘)、彩旦(滑稽诙谐的女性,如《卷席筒》中的院婆)、老旦(老年女性,如《对花枪》中的姜桂芝);净行俗称“花脸”,多表现性格粗犷或相貌特异的男性,如包拯、张飞等,分为铜锤花脸(以唱功为主,如《铡美案》中的包拯)、架子花脸(以做功为主,如《李逵探母》中的李逵);丑行则分为文丑(方巾丑、袍带丑等,如《七品芝麻官》中的唐成)、武丑(擅长武打和滑稽表演),丑角语言幽默,动作夸张,常为剧目增添喜剧色彩。

在传承与发展方面,豫剧从清代河南民间小调“汴梁腔”“梆子腔”演变而来,历经民国时期的成熟到新中国成立后的繁荣,涌现出常香玉、唐喜成、牛淑贤等一大批表演艺术家,20世纪50年代,常香玉为抗美援朝捐献飞机的“香玉剧社”义演,使豫剧影响力扩展至全国;改革开放后,豫剧在音乐、舞美、剧本等方面不断创新,如现代戏《焦裕禄》《村官李天成》等将传统艺术与时代精神结合,赢得了新一代观众的认可,豫剧通过“送戏下乡”“进校园”“数字传播”等方式,持续保持旺盛的生命力,成为中原文化的重要符号。

相关问答FAQs

问题1:豫剧的“梆子腔”与其他梆子腔剧种(如秦腔、河北梆子)有何区别?

解答:豫剧的梆子腔虽同属北方梆子体系,但与其他剧种在音乐风格、唱腔特点和地域韵味上有明显差异,秦腔被称为“梆子鼻祖”,唱腔高亢激越,苦音拖腔长,带有苍凉悲壮的“秦风”,以板胡为主奏,音色更为粗犷;河北梆子(直隶梆子)唱腔刚劲有力,节奏紧促,旋律起伏大,用大梯子弦(板胡的一种)伴奏,风格更接近京韵大鼓的豪放;而豫剧梆子腔则融合了中原文化的细腻与豪放,唱腔既有“大腔大口”的热烈,又有“偷字闪板”的灵活,板胡音色明亮清亮,伴奏中常加入笙、笛等乐器,形成“文武场”协调的层次感,豫剧的方言基础(河南话)也使其唱词的韵律和吐字独具中原韵味,如“中”“得劲”“恁”等方言词汇的运用,与其他剧种的语音体系形成鲜明对比。

问题2:豫剧现代戏为何能成为其重要组成部分?有哪些代表性作品?

解答:豫剧现代戏的兴起与时代发展和艺术创新密切相关,新中国成立后,文艺界倡导“百花齐放,推陈出新”,豫剧工作者开始突破传统历史剧、民间故事剧的局限,将目光投向现实生活,创作了一批反映时代精神、贴近百姓的现代戏,这类剧目以河南本土生活为背景,塑造了鲜活的普通人物形象,语言通俗,情节真实,迅速引发观众共鸣,其成功原因在于:一是扎根生活,如《朝阳沟》通过城市知识青年银环、栓宝下乡务农的故事,展现了20世纪50年代农村新貌和青年人的成长,充满生活气息;二是音乐唱腔创新,在保留梆子腔特色的基础上,融入民间小调和现代音乐元素,使唱腔更贴近当代审美;三是表演贴近现实,演员摒弃传统程式化的“行当”限制,以自然、真实的表演塑造人物,如《李双双》中饰演李双双的演员通过质朴的台词和动作,展现了农村妇女的爽朗与善良,代表性作品除《朝阳沟》《李双双》外,还有《小二黑结婚》(根据赵树理小说改编)、《焦裕禄》(歌颂县委书记的奉献精神)、《村官李天成》(反映基层干部带领群众致富的故事)等,这些作品不仅丰富了豫剧的剧目体系,更使其成为“接地气、有温度”的戏曲剧种,持续为当代观众所喜爱。