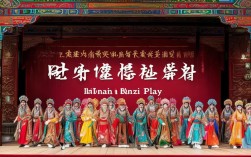

长治市上党戏曲,是扎根于山西东南部上党地区(今长治、晋城一带)的民间戏曲艺术总称,距今已有数百年的历史,作为三晋文化的重要载体,上党戏曲以其高亢激越的唱腔、古朴豪放的表演和深厚的历史底蕴,成为当地民俗生活的生动写照,被誉为“太行山上的艺术瑰宝”。

历史渊源与形成

上党地区自古为兵家必争之地,多元文化在此交融,孕育了丰富的民间艺术,戏曲的雏形可追溯至宋元时期的“诸宫调”“杂剧”,明清时期,当地民间社火、说唱艺术与外来声腔(如梆子腔、皮黄腔)结合,逐渐形成了独具特色的地方剧种,清中叶后,上党戏曲进入鼎盛期,班社林立,名角辈出,活动范围遍及晋冀豫三省,成为影响深远的区域性剧种。

主要剧种与艺术特色

上党戏曲并非单一剧种,而是包含多个分支的戏曲体系,各具魅力,以下为主要剧种及其特点:

| 剧种名称 | 形成时期 | 艺术特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 上党梆子 | 明末清初 | 唱腔融合梆子、皮黄、昆腔、罗罗腔、卷戏五种声腔,称“五腔共和”;表演刚健豪放,武戏见长 | 《三上轿》《徐策跑城》《杨家将》 |

| 上党皮黄 | 清代中叶 | 以西皮、二黄为主,唱腔婉转抒情,念白方言浓郁,贴近生活 | 《四郎探母》《捉放曹》 |

| 上党落子 | 清末民初 | 源于河北梆子,吸收上党民间小调,节奏明快,擅长表现民间故事 | 《穆桂英挂帅》《花为媒》 |

| 上党罗罗腔 | 明代 | 曲牌体结构,唱腔古朴典雅,伴奏以唢呐、锣鼓为主,带有浓厚的乡土气息 | 《打面缸》《借当》 |

上党梆子是上党戏曲的核心代表,其唱腔以“欢音”“苦音”分腔,欢音高亢明亮,多表现欢快场景;苦音苍凉悲壮,擅长抒发悲愤情感,表演上讲究“唱念做打”并重,特技如“耍帽翅”“甩发功”“椅子功”等极具观赏性,展现了演员深厚的功底。

代表剧目与文化内涵

上党戏曲的剧目多取材于历史故事、民间传说和伦理道德,既有《杨家将》《岳母刺字》等忠义爱国题材,也有《三上轿》《清风亭》等家庭伦理剧,还有《小二黑结婚》等现代戏,这些剧目不仅传递了中华民族的传统美德,也反映了上党地区民众的生活智慧和价值观。《三上轿》通过崔金定嫁前的悲愤抗争,塑造了刚烈不屈的女性形象;《徐策跑城》则以老生的激情表演,彰显了忠臣义士的家国情怀。

传承现状与发展

近年来,随着国家对非物质文化遗产保护的重视,上党戏曲迎来了新的发展机遇,长治市成立了专门的上党戏曲保护中心,整理复排传统剧目,培养青年演员,并推动戏曲进校园、进社区,通过短视频、直播等新媒体形式,上党戏曲吸引了更多年轻观众,面对现代娱乐方式的冲击,老艺人老龄化、观众断层等问题依然存在,需要持续探索创新之路,让这门古老艺术在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

问题1:上党梆子与山西其他梆子戏(如晋剧)有何区别?

解答:上党梆子与晋剧同属梆子腔系,但差异显著,声腔上,上党梆子保留“五腔共和”的独特结构,融合多种声腔,而晋剧以梆子腔为主;唱腔风格,上党梆子更显高亢激越,受太行山地域文化影响,带有豪放特质,晋剧则相对婉转细腻;表演特技,上党梆子的“椅子功”“耍帽翅”等特技更具地方特色,晋剧则以水袖功、髯口功见长。

问题2:上党戏曲如何实现年轻化传承?

解答:上党戏曲的年轻化传承需多措并举:一是创新剧目内容,创排反映当代生活的现代戏,或对传统剧目进行青春化改编,增强故事吸引力;二是融合现代传播手段,通过短视频平台发布戏曲片段、幕后故事,利用沉浸式演出、戏曲主题研学等方式吸引青少年参与;三是加强教育培养,在中小学开设戏曲兴趣班,与专业院校合作定向培养青年演员,让年轻一代从了解走向热爱。