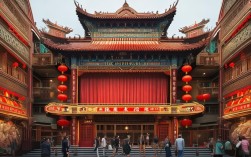

戏曲《珍珠塔》作为中国传统戏曲的经典剧目,流传甚广,尤其在江南地区的锡剧、越剧、黄梅戏等剧种中广受喜爱,而“莲花录珍珠塔”则可能指向该剧目在特定地域或民间艺术形式中的改编版本,如融合“莲花落”曲艺元素的演绎,使故事更具民间烟火气。《珍珠塔》的核心故事围绕方卿与陈翠娥的爱情纠葛展开,以“贫贱不能移”的品格和“知恩图报”的伦理为核心,情节跌宕起伏,人物鲜明生动,成为展现传统社会人情世态的鲜活载体。

故事起源于河南才子方卿家道中落,携母投奔姑母陈方氏,姑母势利刻薄,见方卿贫困,冷言嘲讽,甚至将其赶出家门,方卿立下“不中状元不登门”的誓言后愤而离去,表妹陈翠娥深知方卿才华,同情其遭遇,以赠塔(内藏珍珠)暗助,并设计让方卿的姑父陈廉得知真相,后方卿高中状元,衣锦还乡,陈方氏羞愧难当,最终在陈翠娥的调解下,一家和好,剧情通过“跌雪”“见姑”“赠塔”“方卿荣归”等经典场次,将势利与善良、落魄与得意的人生对比展现得淋漓尽致,既讽刺了世态炎凉,也歌颂了真挚情感与奋斗精神。

不同剧种的《珍珠塔》在艺术表现上各具特色,锡剧《珍珠塔》以细腻的唱腔和表演见长,如“方卿见姑”中王彬彬派的“大陆板”,通过高亢的唱腔展现方卿的愤懑与坚定;越剧版本则更侧重抒情,尹派唱腔的婉转与傅派表演的灵动,让陈翠娥的温柔与智慧深入人心;黄梅戏《珍珠塔》则融入了更多民间小调,语言通俗活泼,贴近大众审美,若将“莲花落”元素融入其中,即“莲花录珍珠塔”,则可能在表演形式上更具特色——莲花落作为一种北方曲艺,以竹板伴奏,语言通俗叙事性强,改编后或可通过快板、说唱等形式穿插剧情,增强故事的通俗性和现场感,让“姑母羞辱”“赠塔定情”等情节更富民间叙事的鲜活张力。

《珍珠塔》的魅力不仅在于其曲折的情节,更在于对传统伦理观念的艺术化呈现,方卿的“穷且益坚”是对“贫贱不能移”的儒家品格的诠释,陈翠娥的“暗赠珍珠塔”是对“知恩图报”美德的践行,而陈方氏的“前倨后恭”则是对“势利眼”的尖锐批判,这些人物形象和故事主题,跨越时空,至今仍能引发观众对人情冷暖、道德坚守的思考,其经典唱段如“方卿起解”“珍珠塔赋调”等,因旋律优美、情感真挚,成为戏曲爱好者传唱的经典,进一步巩固了剧目在戏曲史上的地位。

作为传统戏曲的代表作,《珍珠塔》通过艺术化的生活场景,折射出传统社会的家庭伦理、人情世故,其“莲花录”版本的改编,更是体现了民间艺术对经典剧目的再创造能力,让经典故事在保持内核的同时,焕发出新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:《珍珠塔》在不同剧种中,核心情节有哪些差异?

A1:虽然核心情节一致,但不同剧种侧重不同,锡剧更突出方卿的“刚烈”,如“跌雪”场次中通过夸张的表演和唱腔展现其受辱后的愤懑;越剧侧重陈翠娥的“细腻”,如“赠塔”场次以水袖舞和婉转唱腔表现其内心挣扎与坚定;黄梅戏则强化“喜剧色彩”,如陈方氏的“势利”通过方言和滑稽动作强化,更贴近民间审美;若融合“莲花落”元素,可能增加“说唱叙事”段落,如用快板交代方卿赶考经历,节奏更明快,语言更通俗。

Q2:“莲花录珍珠塔”中的“莲花录”具体指什么?

A2:“莲花录”并非《珍珠塔》的原有名称,可能指向两种情况:一是在民间流传中,将《珍珠塔》与“莲花落”曲艺形式结合的改编版本,因莲花落以“莲花”为象征(如传统莲花落曲本常以“莲花”起兴),故称“莲花录珍珠塔”,突出其民间曲艺特色;二可能是地方戏曲或民间小戏中对《珍珠塔》的别称,因剧中“珍珠塔”或“陈翠娥”的形象与“莲花”的纯洁、美好意象相关联,故以“莲花录”代指,强调故事的情感内核与道德寓意。