天门市第一小学作为湖北省天门市的基础教育名校,始终以“传承文化根脉,培育时代新人”为办学理念,将地方戏曲教育融入校园文化建设,形成了独具特色的“戏曲育人”模式,天门作为“中国曲艺之乡”,楚剧、天门小曲等地方戏曲文化底蕴深厚,天门一小依托这一地域优势,自2010年起系统推进戏曲进校园活动,通过课程化实施、常态化活动、特色化展演,让千年戏曲在校园中焕发新生,成为学生美育成长的重要载体。

在课程体系建设上,天门一小构建了“普及+提升+实践”的三维课程结构,确保戏曲教育覆盖全体学生、满足个性需求,学校将戏曲知识纳入校本课程,低年级开设《戏曲启蒙》课,通过动画、故事、游戏等形式,让学生认识戏曲角色、了解行当分类(生旦净丑)、学唱经典唱段选句;中高年级开设《楚剧表演》选修课,系统学习唱腔、身段、台步等基本功,并创编适合学生的戏曲教材,将语文课本中的古诗文改编为戏曲唱词,实现学科融合,学校还成立“小梅花戏曲社团”,选拔有兴趣、有天赋的学生进行重点培养,邀请天门楚剧团的非遗传承人、民间艺人定期授课,每周开展2次社团活动,寒暑假组织戏曲夏令营,让学生沉浸式感受戏曲魅力,为保障教学效果,学校专门配备了戏曲教室,配备戏服、道具、音响等设备,并利用课后服务时间开设戏曲工作坊,满足学生个性化学习需求。

师资与教学资源的整合是天门一小戏曲教育的重要支撑,学校采用“校内专职+校外专家”的双师模式:校内选拔有艺术特长的教师担任戏曲指导教师,定期参加省、市戏曲教育培训;校外则与天门楚剧团、天门曲艺家协会建立长期合作,聘请国家一级演员、非遗传承人担任客座教授,定期到校开展讲座、示范教学和排练指导,2022年,学校还与天门非物质文化遗产保护中心共建“戏曲传承基地”,共享剧团的专业资源,组织学生观看楚剧经典剧目演出,参与“戏曲进校园”巡演活动,让学生在真实舞台情境中提升表演能力。

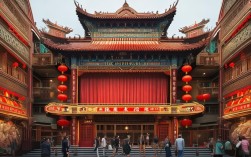

丰富的活动与展演平台,让戏曲教育从课堂走向生活,成为学生展示自我的舞台,学校每年举办“戏曲文化节”,包括戏曲知识竞赛、班级戏曲合唱比赛、校园戏曲小明星选拔等活动,戏曲小舞台”每周五午间在操场开放,学生轮流登台表演,累计已有300余名学生参与过个人或集体展演,2023年,学校创编的校园戏曲剧目《校园小戏迷》获湖北省中小学艺术展演一等奖,学生表演的楚剧选段《站墙头》《打猪草》在“全国中小学戏曲进校园成果展示”中获优秀组织奖,学校还组织学生走进社区、养老院开展“戏曲惠民”演出,既锻炼了学生的实践能力,也让传统文化服务社会,形成了“教育一个学生,带动一个家庭,影响一个社区”的良性循环。

天门一小的戏曲教育不仅培养了学生的艺术素养,更在潜移默化中塑造着学生的品格,通过学唱戏曲经典唱段,学生感受忠孝节义、家国情怀等传统文化内涵;练习戏曲身段,培养了专注力、协调力和团队协作精神;参与戏曲创编,激发了创新意识和审美能力,近年来,学校戏曲特色教育多次被《湖北教育》《天门日报》报道,被评为“湖北省传统文化传承基地”“全国中小学中华优秀传统文化传承学校”,成为天门基础教育的亮丽名片。

相关问答FAQs

Q1:天门一小的戏曲教育是否会增加学生学业负担?

A1:不会,学校将戏曲教育融入课程体系和课后服务,利用校本课程、社团活动、课后服务等时间开展,不额外占用文化课学习时间,课程设计注重趣味性和实践性,如将戏曲与语文、音乐学科结合,通过“唱古诗、演课本”等形式,既丰富了学习方式,又巩固了学科知识,实现“以艺促学、以美育人”,反而有助于提升学生的学习兴趣和综合素养。

Q2:学生参与戏曲活动对个人成长有哪些具体帮助?

A2:参与戏曲活动对学生的成长是多方面的:一是提升艺术素养,通过系统学习唱、念、做、打,培养学生的音乐感知、肢体表达和舞台表现力;二是增强文化自信,在接触楚剧、天门小曲等地方戏曲的过程中,学生深入了解家乡文化,增强对传统文化的认同感和自豪感;三是塑造健全人格,戏曲排练和演出需要长期坚持和团队配合,有助于培养学生的毅力、责任感和合作精神,许多参与戏曲社团的学生在自律性和抗压能力上表现更为突出。