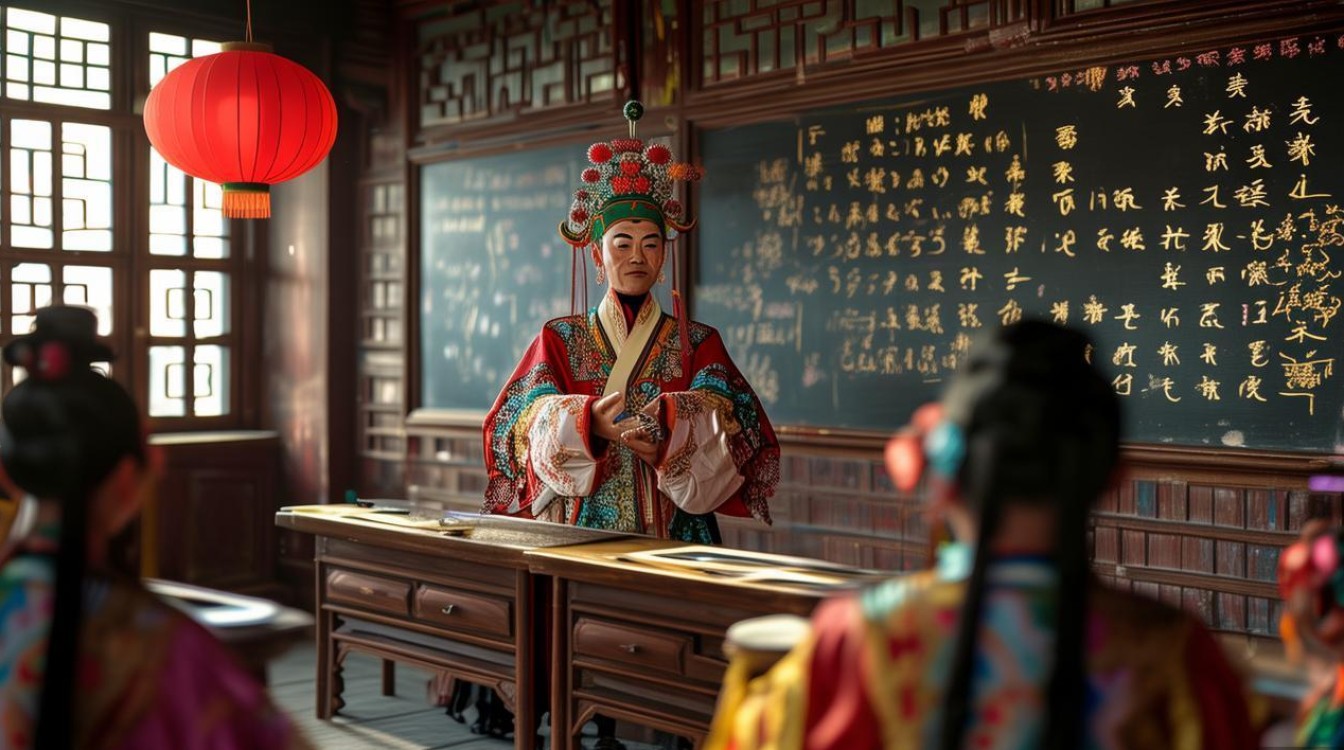

中国戏曲教学影片是以戏曲艺术为核心、以教学传播为目标的影视作品,通过系统化、可视化的方式记录和传授戏曲表演中的“唱、念、做、打”等核心技艺,兼具艺术性、教育性与传播性,作为戏曲传承的重要载体,它既解决了传统“口传心授”模式下技艺易流失、标准难统一的问题,又借助影视技术打破了地域与时空限制,让戏曲艺术从舞台走向更广阔的受众群体。

从发展历程看,中国戏曲教学影片的演进与影视技术、教育理念的发展紧密相连,20世纪上半叶,受限于拍摄技术,早期戏曲影片多为舞台纪录片片段,如梅兰芳主演的《定军山》(1905年)虽非教学片,却为戏曲影像留存提供了范式;新中国成立后,随着彩色录像技术普及,戏曲教学影片开始系统化,如《京剧表演身段教学》(1960年代)通过特写镜头展示水袖功、台步等细节,成为院校经典教材;进入21世纪,数字技术与新媒体的崛起推动教学影片形态革新,短视频平台上的“戏曲微课堂”、VR互动教学片等新形式涌现,如昆曲《牡丹亭》VR教学片,可360度观看演员眼神、手势的细微处理,实现沉浸式学习。

中国戏曲教学影片的核心特点在于“教学性”与“艺术性”的融合,教学性体现在内容结构上,需遵循戏曲“由浅入深”的习艺规律,如基础功(毯子功、把子功)、行当技巧(生旦净丑的差异化表演)、剧目片段拆解等模块化设计;艺术性则要求影片严格还原戏曲的本体美学,如京剧的“虚实相生”、昆曲的“水磨腔”等,避免因技术手段失真,多机位拍摄、慢动作回放、字幕标注等专业手法的运用,让复杂技艺变得直观可学——例如在《戏曲武打教学》中,通过俯拍镜头展示“鹞子翻”的动作轨迹,用字幕标注发力要点,极大降低了学习门槛。

其价值不仅在于技艺传承,更在于文化普及,对内,戏曲教学影片为基层院团、戏曲爱好者提供了权威学习资源,缓解了传统师徒制中“师父教、徒弟看”的局限性;对外,通过字幕翻译、文化背景解读,让海外观众理解戏曲的“程式化”美学,如《中国戏曲精粹》系列教学片在海外高校的传播,推动了戏曲成为跨文化交流的媒介,当前发展仍面临挑战:部分影片内容同质化,多集中于京剧、昆曲等大剧种,地方戏教学片稀缺;制作专业性不足,部分作品缺乏戏曲专家全程指导,导致技艺呈现偏差;数字化版权保护机制不完善,优质内容易被盗版传播。

为更直观呈现不同时期戏曲教学影片的特征,可参考下表:

| 时期 | 代表作品/形式 | 技术手段 | 教学重点 | 传播范围 |

|---|---|---|---|---|

| 早期萌芽期(1900s-1940s) | 《定军山》片段 | 胶片摄影(无声) | 单一剧目表演记录 | 有限(影院放映) |

| 发展成熟期(1950s-2000s) | 《京剧表演身段教学》 | 彩色录像 | 系统化程式训练 | 院校、专业团体 |

| 创新融合期(2010s至今) | 《昆曲水磨腔》短视频系列 | 4K+VR/手机拍摄 | 互动性、细节拆解 | 全球(网络平台) |

相关问答FAQs

Q:中国戏曲教学影片与普通戏曲纪录片有何区别?

A:二者核心区别在于目的与内容结构,戏曲纪录片侧重“记录”,如《百年梨园》聚焦戏曲历史变迁、艺术家生平,内容偏向叙事性与艺术呈现;戏曲教学影片则以“教学”为核心,需拆解技艺细节(如唱腔的气口、身段的发力点),遵循“技法讲解—示范练习—纠错指导”的逻辑,且常配合字幕、慢动作等辅助手段,强调实用性与可操作性。

Q:如何提升中国戏曲教学影片的传播效果?

A:可从三方面入手:一是内容创新,结合年轻群体审美,将戏曲技巧与流行元素结合,如用“国风舞曲”节奏拆解京剧板眼,或制作戏曲手势舞短视频;二是技术赋能,利用AR技术开发互动教学APP,让观众通过虚拟角色体验“勾脸”“甩发”等技艺;三是跨界联动,与教育部门合作纳入中小学美育课程,或与短视频平台发起“戏曲挑战赛”,通过UGC内容扩大传播半径。