孙红丽作为当代京剧程派(程砚秋)艺术的杰出传人,以其深厚的唱念功底与细腻的表演塑造,在京剧舞台尤其是传统戏与新编剧目的融合中独树一帜,而“芦花”作为她近年来倾力打造并主演的代表剧目,不仅是对传统京剧题材的创造性转化,更彰显了她对角色内心世界的深度挖掘与艺术表达的极致追求。

孙红丽自幼受家庭熏陶浸润梨园,1990年考入中国戏曲学院附工习程派青衣,先后师从王吟秋、李世济等程派名家,系统继承了程派幽咽婉转、低回曲折的唱腔精髓,以及“以情带声、声情并茂”的表演理念,她的嗓音醇厚清亮,高音区穿云裂石,低音区浑厚苍劲,尤其在“脑后音”“擞音”等技巧的运用上精准老道,将程派“声、情、美、永”的艺术特质展现得淋漓尽致,除了传统剧目如《锁麟囊》《春闺梦》《梅妃》等经典角色深入人心外,孙红丽始终致力于新编剧目的探索,希望以当代视角激活传统艺术的生命力,而“芦花”便是这一理念下的重要成果。

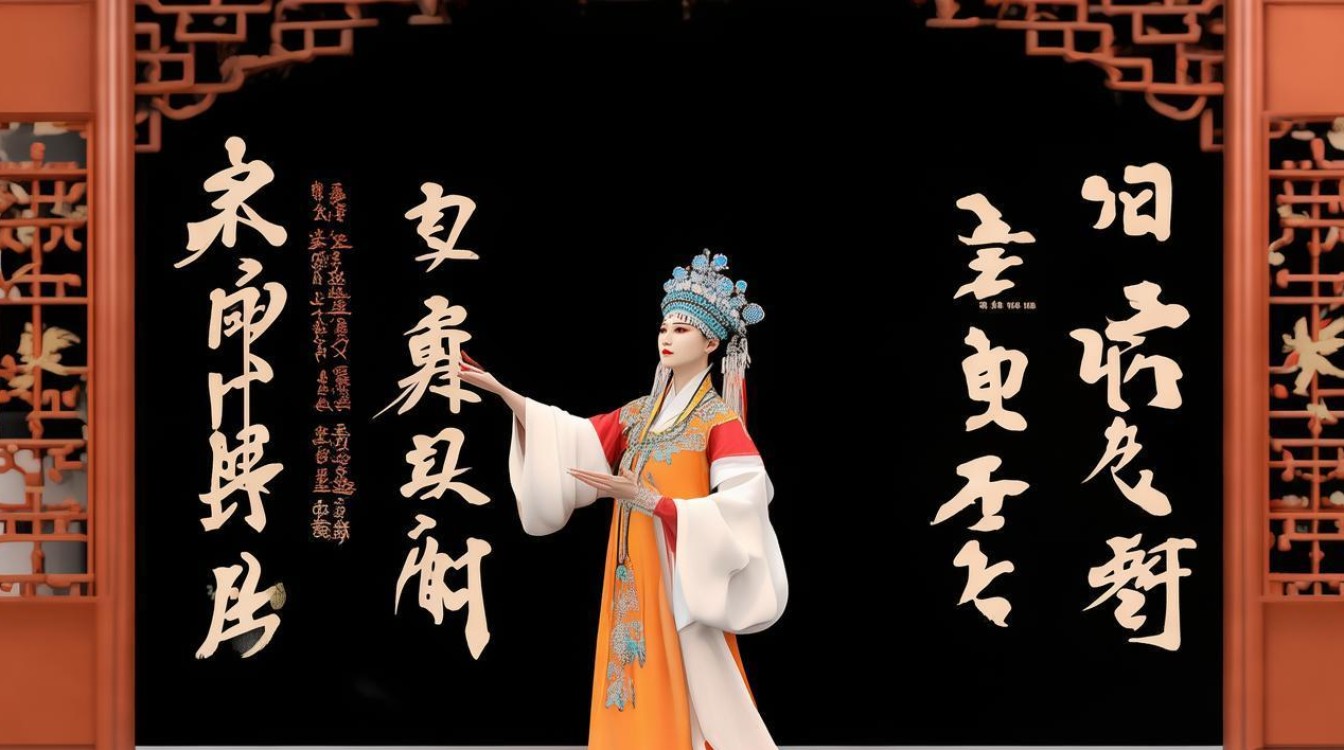

京剧《芦花》取材于传统文学中“芦花被”的典故,以春秋时期闵子骞“芦花奉母”的孝行故事为核心,在保留历史伦理内核的基础上,融入现代舞台审美与人性解读,剧中,孙红丽饰演闵子骞的继母仲子,这是一个复杂而充满矛盾的角色:既有对前子女的刻薄偏私,又在真相揭晓后展现出深藏的母性悔悟与人性光辉,孙红丽并未简单将仲子脸谱化为“恶继母”,而是通过层次分明的表演,刻画其从冷漠到动摇、从抗拒到忏悔的心理转变,在“寒夜絮衣”一场中,她以颤抖的手势、凝滞的眼神配合程派特有的“哭腔”,将发现芦花被时的心疼、愧疚与自责层层递进,唱腔时而如泣如诉,时而激越悲怆,让观众在传统程韵中感受到人性的复杂与救赎的可能。

该剧在音乐与舞台呈现上也极具创新,作曲家在程派西皮、二黄板式基础上,融入古筝、箫等民族乐器,营造出古朴空灵的意境;舞台设计则以“芦花”为核心意象,通过半透明纱幕投影的动态芦苇荡,配合冷暖光线的交替,既写意地展现了冬去春来的时序变迁,也隐喻着角色内心的阴霾消散,孙红丽在身段设计上,将程派青衣的“稳、准、劲、美”与人物情绪波动结合,如在“跪诉”一场中,她以缓慢的跪步、低垂的水袖,配合气若游丝的唱腔,将仲子痛彻心扉的悔恨具象化,实现了程派程式化表演与人物塑造的高度统一。

以下为孙红丽艺术生涯关键节点概览:

| 时间 | 艺术事件 | 意义与影响 |

|---|---|---|

| 1998年 | 毕业于中国戏曲学院,加入国家京剧院 | 正式开启专业京剧表演生涯 |

| 2005年 | 凭借《锁麟囊》“春秋亭”一折获全国青年京剧演员电视大赛金奖 | 确立程派新一代领军演员地位 |

| 2018年 | 主演新编京剧《芦花》并完成全国巡演 | 实现传统题材与现代审美的融合突破 |

| 2022年 | 担任中国京剧程派艺术研究中心主任 | 推动程派艺术的传承与创新研究 |

孙红丽通过《芦花》不仅展现了自身“守正创新”的艺术追求,更让观众看到传统京剧在当代的鲜活生命力,她以对程派艺术的敬畏之心与对角色的人性关怀,让经典题材在新时代焕发出温暖而深刻的光彩,为京剧艺术的传承发展注入了新的活力。

FAQs

Q1:孙红丽在《芦花》中如何通过程派唱腔表现角色心理变化?

A1:孙红丽在《芦花》中充分利用程派唱腔“幽咽婉转、顿挫有致”的特点,通过板式、速度与力度的变化刻画仲子心理,初期对前子女冷漠时,唱腔以平稳的中速为主,音色冷峻;发现芦花被后,“哭腔”技巧的运用增强,唱腔由缓至急,尾音拖长且带颤抖,表现内心震动;最终忏悔时,则采用“慢板”转“散板”,音量由弱渐强,声线中融入哽咽感,将悔恨与释然的情绪推向高潮,实现“声为情役”的艺术效果。

Q2:《芦花》作为新编剧目,在传统京剧基础上做了哪些创新?

A2:《芦花》的创新主要体现在三方面:一是主题深化,将传统“孝道”故事拓展为对人性复杂性与救赎可能性的探讨;二是音乐融合,在程派传统声腔基础上加入古筝、箫等乐器,并创新使用“复调合唱”烘托芦花意象;三是舞台呈现,采用多媒体纱幕投影与动态灯光,构建虚实结合的写意空间,同时保留程派表演的核心程式(如水袖、台步),让传统艺术在现代化包装中不失本真。