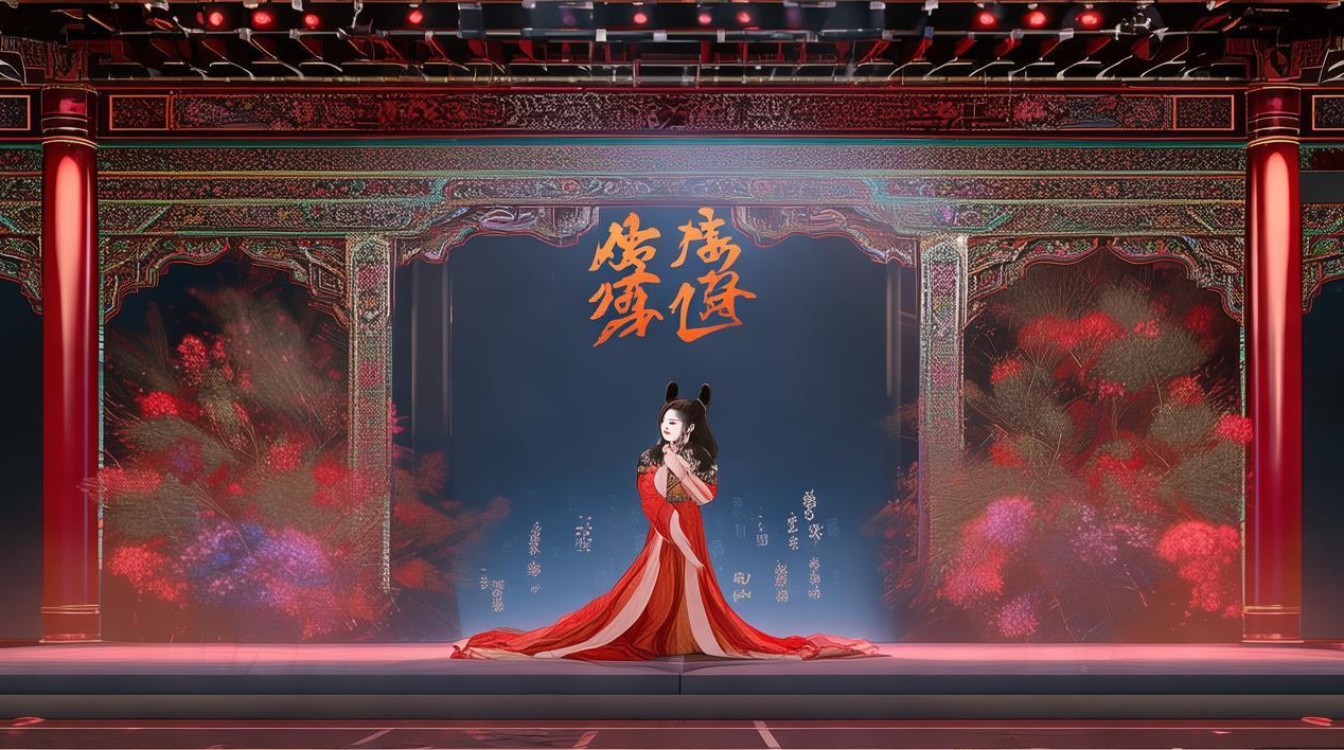

王红丽作为当代豫剧领域的代表性人物,以其独特的艺术风格和深厚的唱功功底,在传统豫剧与现代审美的融合中开辟了新的路径,她的单曲作品不仅浓缩了豫剧艺术的精髓,更通过个性化的表达让这一古老剧种焕发出新的生命力,成为连接传统与当代、戏曲与大众的重要桥梁。

艺术生涯与豫剧单曲的探索

王红丽的艺术成长始于对传统豫剧的深耕,她师承豫剧名家常香玉,深得常派艺术“字正腔圆、以情带声”的精髓,同时在表演中融入陈素真、阎立品等流派的细腻神韵,逐渐形成了兼具大气磅礴与婉转深情的美学特质,上世纪90年代,她凭借《大祭桩》《秦香莲》等传统剧目中的经典唱段走红中原,但真正让她突破“传统戏演员”标签的,是对豫剧单曲的创新性探索。

与完整剧目相比,单曲更考验演员对核心情感的提炼与爆发力,王红丽敏锐地意识到,在快节奏的当代传播环境中,短小精悍的单曲更能成为豫剧“破圈”的载体,她先后推出《泪洒相思地·哭坟》《风雨故园·别潇湘》《抬花轿·梳妆》等单曲,这些作品既保留了豫剧板式变化的独特韵律,又通过精简的叙事结构强化了情感冲击力,让不熟悉戏曲的听众也能迅速被唱腔中的悲喜哀乐所打动。

代表单曲的艺术特色解析

王红丽的豫剧单曲之所以能广受欢迎,在于她对“传统程式”与“现代情感”的精准平衡,以《泪洒相思地·哭坟》为例,这段唱段源自经典悲剧《泪洒相思地》,王红丽在演绎时并未简单复刻传统唱法,而是根据人物“悲极无泪、心如死灰”的内心状态,对【慢板】【二八板】的节奏进行了微妙调整:在“坟前哭坏王玉林”的唱句中,她用“气声”替代了高亢的“真声”,以近乎抽泣的尾音传递出绝望感,同时在“玉林哪”的拖腔中融入了京剧“哭板”的顿挫,让豫剧的“哭调”更具层次感。

而在《风雨故园·别潇湘》中,她则展现了“以声塑形”的功力,这段唱段描写林黛玉临终前的复杂心境,王红丽将豫剧【垛板】的明快与【哭腔】的凄婉结合,在“宝玉你好……”的唱句中,通过由强渐弱的气息控制,让声音从控诉转为哽咽,最后以一声虚弱的“咳……”收尾,将黛玉“焚稿断痴情”的决绝与不舍刻画得入木三分,这种对唱腔的“微创新”,既没有脱离豫剧的根基,又让人物情感更具现代共鸣。

她对单曲的“视觉化”处理也独具匠心,在《抬花轿·梳妆》中,她结合戏曲身段与舞蹈元素,通过水袖的翻飞、眼神的流转,将周凤莲出嫁前的娇羞与喜悦融入唱腔,让这段传统“欢庆唱段”呈现出动态的画面感,突破了传统戏曲“听戏”的单一模式,形成了“声情舞韵”三位一体的艺术效果。

豫剧单曲的传播价值与文化意义

王红丽的豫剧单曲不仅是个人艺术成就的体现,更对豫剧的当代传承产生了深远影响,在戏曲逐渐边缘化的背景下,她通过单曲的数字化传播——如在短视频平台发布唱段片段、与流行音乐人合作跨界作品——让豫剧走进了年轻人的视野,她与歌手阿云嘎合作的《豫韵新声》,将豫剧【快板】的节奏与流行音乐的旋律融合,在社交媒体上获得千万播放量,让“河南梆子”以“新国风”的姿态重新流行。

她的单曲创作也为豫剧艺术注入了新的生命力,在《常香玉·戏魂》中,她以常派创始人常香玉为原型,将“戏比天大”的艺德精神融入唱词,通过【导板】【回龙】的板式变化,展现戏曲人“一生守戏台、白发不改衷”的执着,这种“以戏载道”的创作,既是对传统的致敬,也是对戏曲精神的时代诠释。

王红丽豫剧代表单曲概览

| 曲目名称 | 所属剧目/主题 | 艺术特色 | 代表唱词片段 |

|---|---|---|---|

| 《泪洒相思地·哭坟》 | 古典悲剧 | 气声与真声结合,节奏由缓至急,突出“悲极无声”的感染力 | “坟前哭坏王玉林,点点珠泪染衣襟” |

| 《风雨故园·别潇湘》 | 现代改编(林黛玉) | 垛板与哭腔交融,气息控制细腻,展现人物内心的矛盾与绝望 | “宝玉你好……咳咳咳……” |

| 《抬花轿·梳妆》 | 传统喜剧 | 唱腔明快活泼,结合身段舞蹈,呈现喜庆氛围 | “梳罢油头换衣衫,满心欢喜坐轿间” |

| 《常香玉·戏魂》 | 主旋律题材 | 板式变化丰富,高亢与深沉并存,传递“戏比天大”的艺德精神 | “一辈子守着戏台口,白发不改豫剧情” |

| 《豫韵新声》 | 跨界合作 | 豫剧板式与流行旋律融合,节奏明快,兼具传统韵味与现代感 | “梆子一响唱古今,黄河水润戏魂心” |

相关问答FAQs

Q1:王红丽的豫剧单曲与传统豫剧唱段相比,有哪些创新之处?

A1:王红丽的创新主要体现在三个方面:一是唱腔上的“微调”,在保留豫剧板式精髓的基础上,根据人物情感调整气息与音色,如用气声表现极致悲伤;二是形式上的“融合”,将戏曲身段、舞蹈元素融入单曲表演,增强视觉冲击力;三是传播上的“破圈”,通过数字化平台、跨界合作等方式,让豫剧单曲从“戏台”走向“屏幕”,吸引年轻受众,这些创新并非对传统的背离,而是在坚守豫剧“以情带声、声情并茂”核心原则上的时代化表达。

Q2:王红丽选择单曲作为艺术探索方向,对豫剧的传承有何意义?

A2:单曲的短小精悍与情感高度浓缩,恰好契合了当代受众“碎片化”的审美习惯,王红丽通过单曲,将豫剧中最具代表性的声腔、最动人的情感片段提炼出来,降低了戏曲的“入门门槛”,不熟悉《大祭桩》的观众可能通过《路遇》一段唱段感受到豫剧的悲情力量,进而对完整剧目产生兴趣,这种“以点带面”的传播方式,不仅扩大了豫剧的受众群体,更让传统艺术在当代生活中找到了新的生存空间,为豫剧的“活态传承”提供了可行路径。