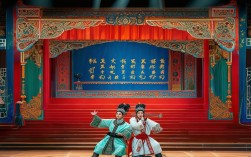

《拾玉镯》作为京剧传统花旦代表剧目,以细腻的生活化叙事和生动的表演著称,其音乐设计巧妙融合了程式规范与人物情感,通过唱腔、伴奏、锣鼓等元素的协同,将少女孙玉姣的娇憨、羞涩与机敏刻画得淋漓尽致,其音乐特点既有京剧西皮声腔的典型特征,又因题材贴近生活而展现出独特的灵动性与叙事性。

唱腔设计上,《拾玉镯》以花旦特有的“娇、脆、甜”为基调,以西皮声腔为主导,通过板式变化推动情感递进,孙玉姣的唱腔灵活运用西皮导板、散板、原板、流水板等板式,形成“起—承—转—合”的情感脉络,开场“孙玉姣在绣房中心欢畅”采用西皮原板,节奏平稳舒缓,旋律明快,展现闺中少女的闲适心境;当听闻母亲唤声时,“猛听得老妈妈一声高唤”转为西皮流水板,节奏紧凑,字多腔少,表现突如其来的紧张感;拾镯前的犹豫则用西皮散板,“这镯子”三字拖腔自由,通过下滑音和擲音的运用,模拟内心的忐忑,唱腔中“润腔”技巧尤为丰富,如“颤音”表现羞涩,“滑音”模拟欲言又止,使人物心理活动外化为可感的音乐线条,让“无声的动作”有了“有声的情绪”。

伴奏乐器方面,文场以京胡为主奏,辅以京二胡、月琴、三弦,形成“托腔保调”的立体伴奏体系,京胡西皮把位的明亮音色与花旦唱腔的清脆特质高度契合,弓法上多用“快弓”表现活泼,“连弓”连贯旋律;左手“揉弦”频率随情绪变化,激动时揉弦密集,羞涩时则轻柔舒缓,月琴与三弦以“衬垫”为主,通过“弹挑”和“轮指”填充乐句间隙,既避免旋律空洞,又烘托出生活化的轻快氛围,如孙玉姣喂鸡时,京二胡以顿弓模拟鸡鸣声,月琴以泛音点缀,形成“声景合一”的听觉效果,让“虚拟的动作”有了“真实的声响”。

锣鼓经是《拾玉镯》音乐的“骨架”,精准配合表演动作与情节节奏,通过不同锣鼓点的组合,实现“以乐代戏”的叙事功能,具体可参考下表:

| 锣鼓经类型 | 节奏特点 | 配合场景 | 作用 |

|---|---|---|---|

| 四击头 | 慢起渐快,重音收尾 | 孙玉姣亮相、拾镯后定住 | 突出人物姿态,强化戏剧性瞬间 |

| 急急风 | 密集快速,鼓点密集 | 拾镯时的犹豫与决断 | 渲染紧张感,推动心理转变 |

| 小锣抽头 | 轻巧舒缓,小锣领奏 | 喂鸡、穿针引线等日常动作 | 营造生活气息,体现细节真实 |

| 凤点头 | 节奏跳跃,鼓与锣交替 | 自言自语、内心独白 | 强调语言节奏,外化心理活动 |

整体节奏灵活多变,以“散—整—散”的动态结构呼应生活逻辑,开场散板铺垫心境,中段流水板、原板推进情节,高潮处复归散板,形成“呼吸式”节奏,如孙玉姣见傅朋后,节奏由缓转急,通过“紧拉慢唱”(伴奏速度加快,唱腔保持原速)表现心跳加速,再用“突慢”的锣鼓点定格羞涩瞬间,节奏的张弛变化精准映射人物情绪曲线,音乐通过“音高—力度—速度”的三维联动,实现情感的立体呈现:高音区表现惊喜(如拾镯后的“呀”),低音区表现羞涩(如低头时的低吟);强音突出动作果断,弱音传递内心悸动;渐快表现紧张,渐慢表现回味,最终以“收腔”时的轻柔音收束,余韵悠长。

《拾玉镯》的音乐特点在于以京剧程式为根基,用生活化的音乐语言塑造人物,唱腔的婉转、伴奏的灵动、锣鼓的精准共同构建起“有声有色”的舞台世界,使少女情态与生活情趣在旋律中流淌不息。

FAQs

Q1:《拾玉镯》的音乐与其他旦角戏(如《贵妃醉酒》)相比有何独特性?

A1:区别在于题材与音乐功能的侧重。《贵妃醉酒》以梅派青衣唱腔为主,音乐侧重“雍容华贵”,通过二黄慢板、原板等深沉板式表现贵妃的悲情;《拾玉镯》则是花旦小戏,音乐更贴近“生活化”,以西皮明快腔调为主,锣鼓经更侧重模拟日常动作(如喂鸡、拾镯),唱腔也少有大段拖腔,以“短平快”的乐句展现少女的灵动,整体风格更轻巧活泼。

Q2:为什么说锣鼓在《拾玉镯》中起到“无声台词”的作用?

A2:因《拾玉镯》以“哑剧式”表演见长(如喂鸡、穿针、拾镯等动作无台词),锣鼓经通过节奏、音色、强度的变化,替代语言传递信息,四击头”配合亮相,暗示人物心理活动;“急急风”伴随拾镯动作,表现内心的紧张与决断;“小锣抽头”衔接日常动作,提示场景转换,锣鼓不仅烘托气氛,更成为观众理解情节、感知人物情绪的“听觉线索”,故称“无声台词”。