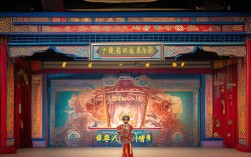

中国戏曲作为中华优秀传统文化的瑰宝,在互联网时代正通过视频平台焕发新的生机,从早期的戏曲广播、电视录像到如今覆盖全网的戏曲网视频,传播媒介的革新不仅打破了戏曲艺术的时空限制,更让这门古老艺术走进了更多人的生活,尤其是年轻群体的视野。

平台矩阵:戏曲视频传播的多元载体

中国戏曲网视频的传播已形成“官方主导、商业助力、垂直深耕”的多元平台矩阵,不同平台凭借自身特色,构建起丰富的戏曲内容生态。

官方平台以权威性和系统性为核心,如“中国数字文化网”“央视戏曲频道新媒体端”等,聚焦经典剧目、非遗传承、名家访谈等内容,国家京剧院推出的“京剧数字工程”,通过4K超高清拍摄录制《龙凤呈祥》《贵妃醉酒》等经典剧目,为观众提供接近剧场的观看体验;央视“空中剧院”线上版则定期直播全国各大院团的演出,并配以专家导赏,帮助观众理解戏曲的程式之美。

商业视频平台凭借庞大的用户基数和算法推荐,成为戏曲“破圈”的重要阵地,B站上,戏曲类内容涵盖“名家名段赏析”“戏迷翻唱”“戏曲科普”等多元形式,UP主“京剧小票友”通过动画讲解京剧脸谱含义,单条视频播放量超500万;抖音、快手等短视频平台则推出“戏曲挑战赛”,如#豫剧变装挑战#话题播放量达23亿次,年轻用户通过戏服试穿、名段模仿等方式参与戏曲传播。

垂直戏曲网站深耕细分领域,如“中国戏曲网”“咚咚锵中华戏曲网”等,提供戏迷社区、剧目资料、演出预告等服务。“中国戏曲网”收录了从京剧、昆曲到越剧、黄梅戏等300多个剧种的1万余段视频,还设有“名家课堂”板块,邀请京剧演员王珮瑜等在线开课,系统教授戏曲唱腔与身段。

以下为部分代表性戏曲视频平台的特点概览:

| 平台类型 | 代表平台 | 核心内容 | 特色功能 |

|----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|

| 官方平台 | 央视戏曲频道新媒体端 | 经典剧目直播、名家访谈 | 专家导赏、多机位视角 |

| 商业视频平台 | B站 | 戏曲二创、科普、演出录播 | 弹幕互动、分区分类 |

| 垂直戏曲网站 | 中国戏曲网 | 剧种资料、戏迷社区、教学课程 | 剧目搜索、名家专栏 |

传播新生态:戏曲视频的“破圈”与“守正”

戏曲视频的普及,不仅改变了戏曲的传播方式,更重塑了其与受众的关系,呈现出“守正创新”的鲜明特征。

年轻受众成为主力军,据《2023中国戏曲网络传播报告》显示,25-35岁用户占戏曲视频观众的62%,其中Z世代(1995-2009年出生)占比超40%,年轻群体的加入,让戏曲从“中老年专属”变为“国潮新宠”,95后京剧演员王越以“京剧小生”身份入驻短视频平台,通过“戏曲+流行音乐”改编(如将《武家坡》与说唱结合)吸引百万粉丝;高校戏曲社团通过“戏曲进校园”直播,让大学生在宿舍就能欣赏到昆曲《牡丹亭》的现场演出。

形式从“单一”到“多元”,传统戏曲视频多为“舞台实录”,如今则衍生出“戏曲纪录片”“戏曲动画”“沉浸式戏曲体验”等新形态,纪录片《中国戏曲》通过4K拍摄+历史影像还原,展现戏曲从宋元杂剧到现代剧种的演变;动画《大闹天宫》戏曲版将京剧脸谱与3D动画结合,让孩子在视觉冲击中了解戏曲文化;而“VR戏曲”技术则让观众通过虚拟现实设备“坐进”剧院,360度观看《锁麟囊》的细节表演。

跨界融合拓展边界,戏曲与影视、游戏、文旅等领域的结合,让戏曲视频的传播场景不断延伸,电视剧《长安十二时辰》中,昆曲《牡丹亭》选段的植入带动相关视频播放量增长300%;游戏《原神》推出“戏曲主题活动”,玩家可通过角色扮演体验京剧身段;文旅城市打造“戏曲主题民宿”,游客扫码即可观看当地剧种特色剧目视频,形成“看视频-学戏曲-游古城”的文旅闭环。

挑战与破局:戏曲视频发展的深层思考

尽管戏曲视频传播成效显著,但仍面临内容同质化、版权保护不足、专业人才短缺等挑战。

同质化问题突出,当前平台上的戏曲视频多为“名段选段”重复传播,深度解读、原创内容较少,对此,需加强“精品化”生产,如推出“戏曲系列纪录片”(如《百年剧种》)、“名家口述史”等内容,同时鼓励UGC(用户生成内容)创新,支持戏迷创作“戏曲科普漫画”“戏服穿搭教程”等轻量化内容。

版权保护机制待完善,传统戏曲视频的版权归属复杂,部分老剧目因年代久远成为“无主版权”,而新剧目的视频常被平台未经授权转载,对此,可建立“戏曲数字版权库”,由国家戏曲院团联合版权机构共同管理,通过区块链技术确权,同时推动平台建立“戏曲内容白名单”,规范转载与付费机制。

复合型人才缺口大,戏曲传播既需要懂戏曲的专业知识,又需要掌握新媒体运营、视频制作技能的人才,全国仅有少数高校开设“戏曲数字传播”专业,建议戏曲院团与高校合作开设“戏曲+新媒体”培训课程,培养既懂传统又懂创新的复合型人才。

相关问答FAQs

Q1:为什么短视频平台上的戏曲内容更受年轻人欢迎?

A:短视频平台凭借“碎片化传播”“强互动性”“视觉化表达”等特点,降低了戏曲的观看门槛,15-60秒的短视频聚焦“名段高潮”“脸谱揭秘”“身段教学”等亮点,符合年轻人“快节奏”的信息获取习惯;平台通过“弹幕评论”“点赞转发”“挑战赛”等功能,让年轻用户从“观看者”变为“参与者”,如通过模仿戏曲动作、上传翻唱视频获得社交认同;短视频平台还推动戏曲“年轻化表达”,如用流行音乐改编唱腔、用动漫形式演绎故事,让传统文化以更贴近年轻人的面貌呈现。

Q2:戏曲短视频在创新传播时,如何避免过度娱乐化对传统戏曲本真的消解?

A:戏曲短视频的“创新”需坚守“守正”底线,核心是保护戏曲的“程式之美”与“文化内核”,在形式创新上保留戏曲本质,如改编唱段时需保留板式结构、韵味特点,加入现代元素(如电子音乐)时需与唱腔协调,避免“为创新而创新”;加强专业引导,邀请戏曲名家、研究者入驻平台,通过“创作手记”“版本对比”等内容,向观众解释传统戏曲的“一招一式”背后的文化逻辑(如京剧“兰花指”的程式化表达),让观众在欣赏创新内容的同时,理解戏曲的艺术精髓,平台也可通过“标签分类”(如“传统版”“改编版”)引导观众区分内容,避免混淆传统与创新。