在中国戏曲学院这座承载着戏曲艺术薪火相传使命的学府中,李红教授以其深厚的艺术造诣、创新的教学理念和对戏曲教育事业的赤诚,成为连接传统与现代、舞台与讲台的重要纽带,作为京剧表演专业的博士生导师、中国戏曲学院表演系主任,她不仅以精湛的舞台技艺诠释了经典,更以数十年的坚守探索出戏曲人才培养的新路径,为京剧艺术的传承与发展注入了鲜活的时代力量。

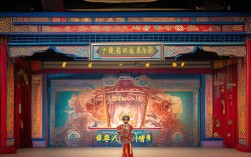

李红的艺术之路始于对京剧的痴迷与天赋,她自幼师从京剧名家,先后受教于梅派传人、尚派传人等前辈艺术家,在青衣、花旦、刀马旦等行当均打下坚实基础,1990年,她以优异成绩考入中国戏曲学院表演系,成为学院培养的第五代京剧演员中的佼佼者,在校期间,她不仅深得传统剧目的精髓,更在《贵妃醉酒》《霸王别姬》《宇宙锋》等经典剧目中展现出对人物内心的深刻把握,其表演兼具“形神兼备”的传统美学与细腻入微的现代审美,多次在全国青年京剧演员电视大赛中斩获金奖,毕业后,她作为国家京剧院主要演员,曾随团出访数十个国家,将京剧艺术推向国际舞台,被誉为“兼具古典韵味与时代气息的梅派传人”。

对戏曲教育的热爱让她最终选择回归讲台,2005年,李红调入中国戏曲学院表演系,从一名普通教师成长为学科带头人,她深知,戏曲艺术的传承不仅在于舞台呈现,更在于人才的系统性培养,为此,她提出“传统为根、时代为魂、实践为要”的教学理念,打破单一剧目传授的传统模式,构建起“基功训练—剧目传承—创作实践—理论素养”四位一体的教学体系,在基功训练中,她强调“以功带戏,以戏促功”,要求学生既练好“唱念做打”的基本功,又通过剧目实践理解戏曲的“手眼身法步”;在剧目传承上,她注重挖掘濒临失传的传统骨子老戏,同时鼓励学生根据时代审美进行创新改编,如将《穆桂英挂帅》中的“捧印”段落改编为适合青年学生展示的舞台片段,既保留了传统程式的精髓,又增强了观赏性。

作为表演系主任,李红推动了一系列教学改革,她牵头成立“流派传承研习中心”,邀请尚长荣、李炳淑等京剧名家驻校授课,建立“名师工作室”,实现“一对一”精准传承;她主导开设“戏曲跨界创作”课程,鼓励学生尝试京剧与话剧、音乐、舞蹈等艺术形式的融合,指导学生创作的实验京剧《青春版·牡丹亭》在全国高校艺术展演中获得金奖,为传统戏曲注入青春气息;她还推动建立“舞台实践学分制”,要求学生在校期间完成不少于200场的舞台实践,将课堂所学转化为舞台能力,培养出的学生中,既有王晶、张凯等“梅花奖”得主,也有活跃在戏曲教育、创作一线的中坚力量。

在学术研究方面,李红同样成果丰硕,她主持完成国家级课题《京剧表演程式体系的现代转化研究》,出版专著《梅派表演美学探析》《戏曲人才培养模式创新与实践》,在核心期刊发表《传统戏曲教学的困境与出路》《数字时代戏曲传播的路径探索》等论文20余篇,她提出“程式性体验式教学法”,认为戏曲教学应让学生在掌握程式的同时,通过体验角色的情感世界实现“技进于道”,这一理念被纳入全国戏曲教育指导大纲,成为戏曲人才培养的重要参考。

除了校园内的教学与研究,李红始终将戏曲传承视为社会责任,她带领团队开展“戏曲进校园”活动,足迹遍布全国百余所中小学,编写《青少年戏曲启蒙读本》,通过互动体验、工作坊等形式让青少年感受戏曲魅力;她参与“非遗传承人培养计划”,为基层院团青年演员提供指导,推动京剧艺术在基层的普及;疫情期间,她策划“云端戏曲课堂”,通过直播平台讲授京剧知识,单场观看量突破百万,让戏曲艺术突破时空限制,走进更多人的生活。

李红常说:“戏曲是活的艺术,传承不是复制,而是让传统在当代焕发新生。”她用自己的行动践行着这一信念,既是舞台上的坚守者,也是讲台上的播种人,更是戏曲创新的探索者,在她的带领下,中国戏曲学院表演系已成为全国戏曲人才培养的重要基地,为京剧艺术的可持续发展提供了坚实的人才支撑和理论保障。

李红教授主要履历与成就

| 时间 | 事件/成就 | 备注 |

|---|---|---|

| 1990年 | 考入中国戏曲学院表演系 | 师从多位京剧名家,主攻青衣、花旦行当 |

| 1995年 | 毕业后进入国家京剧院担任主要演员 | 主演《贵妃醉酒》《霸王别姬》等剧目,获全国青年京剧演员电视大赛金奖 |

| 2005年 | 调入中国戏曲学院表演系任教 | 从讲师逐步成长为教授、博士生导师 |

| 2010年 | 担任表演系主任 | 提出“四位一体”教学体系,推动教学改革 |

| 2015年 | 成立“流派传承研习中心” | 邀请尚长荣等名家驻校,建立“名师工作室” |

| 2018年 | 主持国家级课题《京剧表演程式体系的现代转化研究》 | 出版专著《梅派表演美学探析》,相关成果纳入全国戏曲教育指导大纲 |

| 2020年 | 策划“云端戏曲课堂” | 疫情期间通过直播普及戏曲知识,单场观看量超百万 |

| 2022年 | 指导实验京剧《青春版·牡丹亭》获全国高校艺术展演金奖 | 推动戏曲与当代艺术形式融合,探索传统剧目青春化表达 |

相关问答FAQs

Q1:李红教授在戏曲教育中最核心的教学理念是什么?这一理念如何体现在具体教学中?

A:李红教授最核心的教学理念是“传统为根、时代为魂、实践为要”,她认为,戏曲教育必须坚守传统艺术的精髓(“根”),同时要回应时代审美需求(“魂”),并通过大量舞台实践将理论知识转化为表演能力(“要”),具体体现在三个方面:一是构建“基功训练—剧目传承—创作实践—理论素养”四位一体的课程体系,避免“重技轻艺”;二是推行“程式性体验式教学法”,让学生在掌握唱念做打程式的同时,通过角色体验理解戏曲的“写意性”和“虚拟性”;三是建立“舞台实践学分制”,要求学生参与校内外演出,如在校期间主演《穆桂英挂帅》《白蛇传》等剧目,在实践中深化对舞台节奏、人物塑造的理解。

Q2:李红教授培养的学生有哪些代表人物?他们在戏曲领域取得了哪些成就?

A:李红教授培养的学生中,既有活跃在舞台一线的表演名家,也有投身戏曲教育、创作的新生力量,代表人物包括:

- 王晶:2018年获第28届中国戏剧梅花奖,以《锁麟囊》《谢瑶环》等传统剧目见长,被誉为“最具古典气质的程派传人”;

- 张凯:2020年获全国青年京剧演员电视大赛金奖,主演的新编京剧《红灯记·新篇》在“一带一路”文化交流演出中获国际好评;

- 李思:留校任教后担任表演系副教授,参与编写《京剧表演基础教程》,指导学生获全国高校戏曲大赛一等奖,同时致力于京剧数字传播,开发“AR戏曲体验”项目,这些学生既传承了传统艺术的精髓,又在创新中拓展了戏曲的当代边界,体现了李红教授“守正创新”的教育成果。