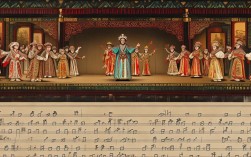

京剧《白帝城》中的“托孤词”是老生行当的经典唱段,取材于《三国演义》刘备夷陵兵败后,在白帝城病重托孤诸葛亮的情节,这段唱词以苍劲深沉的唱腔、真挚沉痛的情感,将刘备临终前的悔恨、信任与嘱托展现得淋漓尽致,成为京剧艺术中“以情动人”的典范。

“托孤词”的背景设定在蜀汉章武三年(223年),刘备为替关羽、张飞报仇,亲率大军伐吴,却在夷陵之战中遭遇惨败,退守白帝城后一病不起,自知时日无多的他,急召丞相诸葛亮至白帝城,将幼子刘禅托付,唱词开篇即以“白帝城扶病坐御床”起兴,通过“两目昏昏心神恍”的描述,将刘备病体支离、心力交瘁的状态刻画入微,紧接着,“忆昔当年卧龙岗”转入追忆,从三顾茅庐的诚意,到“火烧新野”“长坂坡”的并肩作战,再到“赤壁鏖兵”奠定基业,往事历历在目,既是对君臣情谊的回溯,也暗含对如今“一着不慎,满盘皆输”的悔恨——这段“悔恨”是托孤词的情感核心,刘备自责“不听先主遗言谏,错用那匹夫马谩失街亭”,将伐吴失败的根源归咎于自身决策失误,而非推诿他人,这份担当更凸显其人格的厚重。

随着情感推进,唱词进入“托付”的核心环节。“朕死之后,卿可继之”直接点明托孤之意,而“若那刘禅可辅辅之,如其不才,卿可自为成都之主”的嘱托,更是将信任推向极致,此处唱腔多采用“西皮慢转原板”,节奏由缓至急,字字铿锵,尤其是“自为成都之主”一句,以高亢的拖腔表现刘备的决绝与坦诚——他深知诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠心,却仍以最极端的试探,确保蜀汉江山万无一失,这种“君臣以诚”的境界,超越了权力的算计,成为后世称颂的佳话,随后,刘备对刘禅的嘱托则充满父亲的慈爱与忧虑:“汝父本是中山靖王的后,满门老少血染疆场”,他告诫刘禅“勿以恶小而为之,勿以善小而不为”,更叮嘱诸葛亮“子龙常随御驾旁,你须要,小心保扶幼主上”,细节处见真情,将一位父亲对儿子的牵挂、一位君主对国家的忧虑交织得动人心魄。

从艺术表现看,“托孤词”的唱腔设计极具层次感:开篇“西皮散板”如泣如诉,表现刘备的病痛与迷茫;中段“西皮慢板”追忆往昔,唱腔舒展而苍凉,仿佛在历史长河中回溯;至“托付”环节转为“西皮原板”,节奏加快,情绪激昂,凸显信任的坚定;西皮二六”则回归沉缓,嘱托后事时字字千钧,余韵悠长,表演中,演员通过“捋髯”“咳嗽”“拭泪”等身段,将刘备的病态、愧疚、期盼融为一体,尤其“泪如雨下”时的颤抖声线,更是将情感推向高潮。

以下是托孤词情感结构与艺术表现的梳理:

| 情感阶段 | 唱腔板式 | 核心唱词片段 | 艺术表现特点 |

|---|---|---|---|

| 病榻沉痛 | 西皮散板 | “白帝城扶病坐御床,两目昏昏心神恍” | 声音沙哑,身段摇晃,表现病态 |

| 追忆悔恨 | 西皮慢板 | “忆昔当年卧龙岗,三顾茅庐请卧龙” | 唱腔舒缓,眼神追忆,充满愧疚 |

| 托付信任 | 西皮原板 | “朕死之后,卿可继之,若那刘禅可辅辅之” | 节奏急促,拖腔高亢,凸显决绝 |

| 嘱托后主 | 西皮二六 | “汝父本是中山靖王的后,满门老少血染疆场” | 声音低沉,动作轻缓,充满慈爱 |

这段唱词之所以成为经典,不仅在于其艺术形式的精湛,更在于它承载了中国传统文化中“君臣以诚”“家国大义”的精神内核,刘备的“悔”是对决策失误的反思,“信”是对诸葛亮的绝对托付,“爱”是对儿子与国家的双重牵挂,三者交织,塑造了一个有血有肉、有情有义的君主形象,也让“白帝城托孤”成为京剧舞台上穿越时空的永恒悲歌。

相关问答FAQs

Q1:托孤词中刘备的情感是如何层层递进的?

A1:刘备的情感经历了“病痛迷茫—追忆悔恨—托付信任—嘱托期盼”的递进,开篇以病榻的虚弱状态引入,奠定沉痛基调;通过追忆君臣共事的往昔,将悔恨与愧疚推向高潮;托付环节以“自为成都之主”的极端试探,展现对诸葛亮的绝对信任;最后对刘禅的嘱托,则融合了父亲的慈爱与君主的忧虑,情感由激昂回归深沉,形成完整的情感脉络。

Q2:为什么说“托孤词”是京剧老生表演的“试金石”?

A2:“托孤词”对老生演员的唱、念、做、表均有极高要求:唱腔上需融合散板、慢板、原板等多种板式,对嗓音的苍劲度、控制力要求苛刻;念白需通过语气变化表现刘备的身份与情感,如“朕死之后”的威严与“子龙常随御驾旁”的恳切;身段上需通过“捋髯”“咳嗽”“拭泪”等细节,将病态、悔恨、期盼等复杂情绪外化;更重要的是,演员需深入理解刘备“君臣以诚”的内心世界,才能让唱词不流于技巧,真正达到“以情动人”的境界,因此被视为老生表演艺术的重要考验。