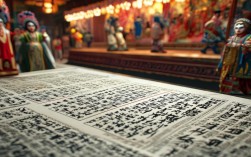

京剧《四进士》是传统经典剧目,由剧作家翁偶虹编剧,讲述了宋士杰抱打不平、协助杨素贞告状的故事,剧中唱腔以老生、旦角为主,其中宋士杰的唱段尤为脍炙人口,其简谱记录既保留了京剧板式变化的精髓,又通过直观的音符展现了唱腔的旋律起伏与情感张力。《四进士》的核心唱段多以西皮、二黄声腔为主,如宋士杰的“上京”唱段,以“西皮导板-西皮原板-西皮流水”的板式组合,层层递进地表现人物从愤懑到坚定的情绪变化,简谱中通过“散板”的自由节奏、“原板”的平稳叙事、“流水板”的急促推进,将老生唱腔的苍劲与诙谐融为一体。

简谱作为记录京剧唱腔的工具,其核心在于对“板眼”与“音符”的精准标注,以宋士杰“上京”唱段中的“宋士杰当差河阳县”一句为例,西皮原板的板式为“一板一眼”,即2/4拍,简谱记为“5 3 5 6 | 1 2 3 5 | 2 1 2 3 | 5 — — — ||”,5”为“do”,“3”为“mi”,音符时值通过增时线(如“5 —”为二分音符)、减时线(如“5 6”为两个八分音符)体现,而“|”为小节线,分隔出节奏单元,装饰音如倚音(“3”前加“↑”表示上倚音“4”)、颤音(音符上方加“tr”或“~”)则通过符号标注,模拟京剧唱腔中的“擞音”“擞腔”,增强旋律的细腻感,板眼变化在简谱中通过“散板”(无小节线,节奏自由)、“流水板”(1/4拍,节奏紧凑)等标记直观呈现,上京”唱段结尾的“拼着这老骨头进衙门”,采用西皮流水板,简谱为“5 5 5 | 6 5 3 | 2 1 2 | 3 — ||”,短促的音符与密集的节奏,将宋士杰义无反顾的决心表现得淋漓尽致。

以下是“上京”唱段部分简谱片段与对应解析:

| 小节号 | 简谱(do=1) | 节奏型 | 板式/记号 | 唱词示例 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 5 3 5 6 | 5 5 | 一板一眼(2/4) | 西皮原板 |

| 2 | 1 2 3 5 | 2 2 | 一板一眼(2/4) | 西皮原板 |

| 3 | 3 3 3 5 | 6 5 3 | 散板(自由节奏) | 西皮导板 |

| 4 | 2 1 2 3 | 5 — | 一板一眼(2/4) | 西皮原板 |

| 5 | 5 5 5 | 6 5 3 | 有板无眼(1/4) | 西皮流水 |

简谱记录京剧唱段时,还需注意“调门”标注,如“正宫调”(1=D)、“乙字调”(1=A)等,决定唱腔的整体音高;《四进士》中宋士杰唱段多采用“正宫调”,既符合老生声域,又能展现唱腔的醇厚,唱词与音符的对应关系需严格遵循“字多腔少”或“字少腔多”的京剧规律,如“河阳县”三字对应“5 6 1”,为“一字一音”,简洁明快;而“不公平”三字则通过“6 5 3 2 1”的延展旋律,形成“一字多腔”,抒发人物的愤懑情绪。

京剧唱段的简谱不仅是旋律的记录,更是人物情感的“声音地图”。《四进士》中,宋士杰的唱腔简谱通过高低音区的对比(如“5”与“高音1”的跳跃)、节奏的疏密变化(原板的平稳与流水的急促),将市井小民的智慧与正义感具象化;而杨素贞的“哭板”唱段,则以二黄声腔为基础,简谱中大量运用“下滑音”(音符下方加“↘”)和“长音”(音符时值延长),模拟哭腔的哽咽感,强化其悲苦遭遇的戏剧张力。

相关问答FAQs

Q1:京剧《四进士》中宋士杰的“上京”唱段为何被称为经典?

A1:“上京”唱段之所以经典,首先在于其板式设计的层次感——从西皮导板的自由抒怀,到西皮原板的叙事铺垫,再到西皮流水的情绪爆发,形成“散—慢—中—快”的完整戏剧节奏,精准贴合宋士杰从回忆往事到下定决心的心理变化,唱腔融合了老生行的“苍劲”与“诙谐”风格,如“拼着这老骨头进衙门”一句,简谱中短促有力的音符与口语化的唱词结合,既展现人物的倔强,又带有市井气息,使形象立体丰满,该唱段作为京剧老生“唱、念、做、打”中“唱”的典范,其旋律易于传唱,情感共鸣强烈,因而成为久演不衰的经典选段。

Q2:如何通过简谱理解京剧唱段的情感表达?

A2:简谱通过音符、节奏、装饰音等元素直观传递情感,音高起伏影响情绪基调:高音区常表现激昂(如《四进士》中“进衙门”的“5”高音),低音区则多沉稳(如“河阳县”的“5”中低音);节奏快慢决定情绪强度,流水板的紧凑节奏表现急切(如宋士杰的愤懑),原板的平稳节奏适合叙事(如回忆过往),散板的自由节奏则利于抒情(如杨素贞的哭诉),装饰音如颤音(模拟声腔的“擞音”)增强细腻感,倚音(模拟“尖字”吐字)突出语气,这些符号与音符结合,共同构成京剧唱段的“情感密码”,通过简谱可直观感知旋律背后的喜怒哀乐。