豫剧电影《双玉蝉》作为中国戏曲电影史上的经典之作,改编自传统豫剧同名剧目,以其婉转的唱腔、鲜明的人物形象和深刻的悲剧内涵,跨越时空持续打动着观众,影片以封建社会为背景,通过曹芳儿与沈梦霞的爱情悲剧,折射出门第观念、礼教对人性的桎梏,同时也展现了豫剧艺术的独特魅力。

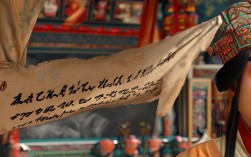

故事始于清末民初,江南富商曹家与沈家为世交,沈家公子沈梦霞自幼与曹家独女曹芳儿订下婚约,不料沈家突遭变故,沈母携幼子梦霞避难他乡,临行前将玉蝉信物留给曹家,许诺日后完婚,岁月流转,曹芳儿长成温婉聪慧的少女,日夜期盼未婚夫归来,十余年后,沈梦霞高中状元,前途无量,却因家族利益与误会,逐渐淡忘了儿时的婚约,曹父为女儿前途,欲与沈家解除婚约,芳儿却坚守誓言,以死明志,沈梦霞得知真相后,内心挣扎,最终在家族压力与个人情感的撕扯下,酿成芳儿郁郁而终的悲剧,影片围绕“玉蝉”这一信物展开,串联起两代人的恩怨情仇,将一段青梅竹马的爱情故事,推向了令人扼腕的结局。

曹芳儿是影片的核心人物,她集传统女性的美德于一身:善良、坚韧、重情重义,自幼订婚让她对爱情充满纯真向往,面对沈家变故,她默默等待十余年,无怨无悔,当沈梦霞状元及第后态度冷淡,她虽有失落却仍坚守承诺,甚至在曹父提出退婚时,以“守节”表明心志,她的悲剧不仅是个人情感的失落,更是封建礼教下女性命运的缩影——她们的价值依附于婚姻与名节,个人意愿被家族利益与社会规范碾压,沈梦霞则是一个复杂的矛盾体,他才华横溢,心怀抱负,却因成长环境的变迁和封建功名观念的影响,逐渐背离了最初的真情,他对芳儿的感情从儿时的依赖,到成年后的疏离,再到得知真相后的悔恨,展现了封建士子在家族责任与个人情感间的挣扎,他的“负心”并非完全出于恶意,而是时代与观念共同作用的结果,这让人物更具悲剧深度,曹父作为传统家长,既有对女儿的疼爱,又有对家族利益的考量,其矛盾心理推动了剧情发展;沈母则因当年避难时的无奈,间接造成了儿子的婚约遗忘,也成为悲剧的间接推动者。

豫剧电影《双玉蝉》在艺术上实现了戏曲与电影的完美融合,既保留了豫剧的“唱念做打”精髓,又借助电影语言增强了叙事感染力,在表演方面,主演通过细腻的身段、眼神和唱腔,塑造了鲜活的人物形象,例如曹芳儿的“守坟”一场,演员以低回婉转的唱腔,配合哀怨的眼神和缓慢的动作,将人物内心的绝望与坚守表现得淋漓尽致;沈梦霞“见玉蝉”时的震惊与悔恨,则通过颤抖的手指和急促的呼吸,传递出复杂情绪,唱腔设计上,影片以豫剧常派为基础,“慢板”的哀婉、“二八板”的叙事,贴合剧情起伏,如芳儿等待时的“慢板”唱段,旋律绵长,情感深沉;误会发生后的“快二八”,节奏加快,情绪激荡,形成强烈的戏剧张力,音乐处理上,除传统豫剧伴奏外,还融入了交响乐元素,如悲剧高潮处,弦乐与板胡交织,既保留了戏曲韵味,又增强了音乐的层次感,镜头语言的运用是电影版的重要创新,相较于舞台剧的固定视角,电影通过特写、闪回、蒙太奇等手法,深入人物内心,玉蝉信物的多次特写,象征着爱情的信物与命运的枷锁;芳儿回忆童年与梦霞玩耍的闪回,与现实的冷漠形成对比,强化了悲剧性,场景选择上,江南水乡的柔美与曹家大院的压抑形成视觉反差,暗示了人物命运的无奈。

| 对比维度 | 传统舞台剧版 | 电影版 |

|---|---|---|

| 表演空间 | 固定舞台,演员需兼顾不同角度观众 | 多机位拍摄,镜头可聚焦微表情与细节 |

| 音乐呈现 | 现场伴奏,音效单一 | 录音棚配乐+混音,增强音乐层次与情感烘托 |

| 叙事节奏 | 线性叙事,场次分明 | 可运用闪回、平行剪辑,打破时空限制 |

| 情感表达 | 依赖唱腔与身段,观众需“听”懂情感 | 镜头语言辅助,更直观呈现人物内心冲突 |

| 场景转换 | 一桌二景,虚拟布景为主 | 实景拍摄或搭景,增强画面真实感 |

《双玉蝉》的故事虽为虚构,却深刻反映了封建社会末期门第观念与礼教对人性的压抑,曹芳儿的悲剧,是无数被“三从四德”束缚女性的缩影,她的坚守与牺牲,既是对封建礼教的控诉,也引发了观众对女性命运的同情与反思,作为豫剧电影,《双玉蝉》在传承传统戏曲艺术的同时,探索了现代化表达路径,它通过电影媒介,让豫剧从剧场走向银幕,触达更广泛的观众群体,尤其是年轻一代,为传统艺术的创新发展提供了范例,影片中“玉蝉”的象征意义——既是爱情的见证,也是命运的枷锁,更让观众在欣赏艺术的同时,思考个人与时代、情感与责任的关系,具有超越时代的文化价值。

FAQs:

问题1:《双玉蝉》中曹芳儿的形象有何现实意义?

解答:曹芳儿的形象既带有封建礼教的烙印,也闪耀着人性的光辉,她的“守节”虽是封建伦理的要求,但其背后的“坚守”“重诺”品质,在当代仍值得肯定——对承诺的珍视、对感情的忠诚,是跨越时代的普世价值,她的悲剧也警示后人:任何以牺牲个体幸福为代价的“道德绑架”,都应被反思与摒弃,这一形象让观众在同情其命运的同时,思考个人自由与社会规范的关系,具有深刻的现实启示。

问题2:豫剧电影《双玉蝉》在改编时保留了哪些豫剧的核心元素?

解答:豫剧电影《双玉蝉》在改编中牢牢抓住了豫剧的“根”与“魂”:一是唱腔艺术,保留了豫剧“祥符调”“豫东调”等流派的核心板式,如慢板的婉转、二八板的叙事,确保唱腔的纯正韵味;二是表演程式,继承了豫剧“唱念做打”的规范,如芳儿的“水袖功”、沈梦霞的“状元步”,将戏曲身段与电影表演有机融合;三是故事内核,延续了传统戏曲“以情动人”的叙事逻辑,通过玉蝉信物、误会冲突等经典桥段,强化戏剧张力,这些核心元素的保留,让影片既具有电影的艺术感染力,又保持了豫剧的独特韵味,实现了传统与现代的平衡。