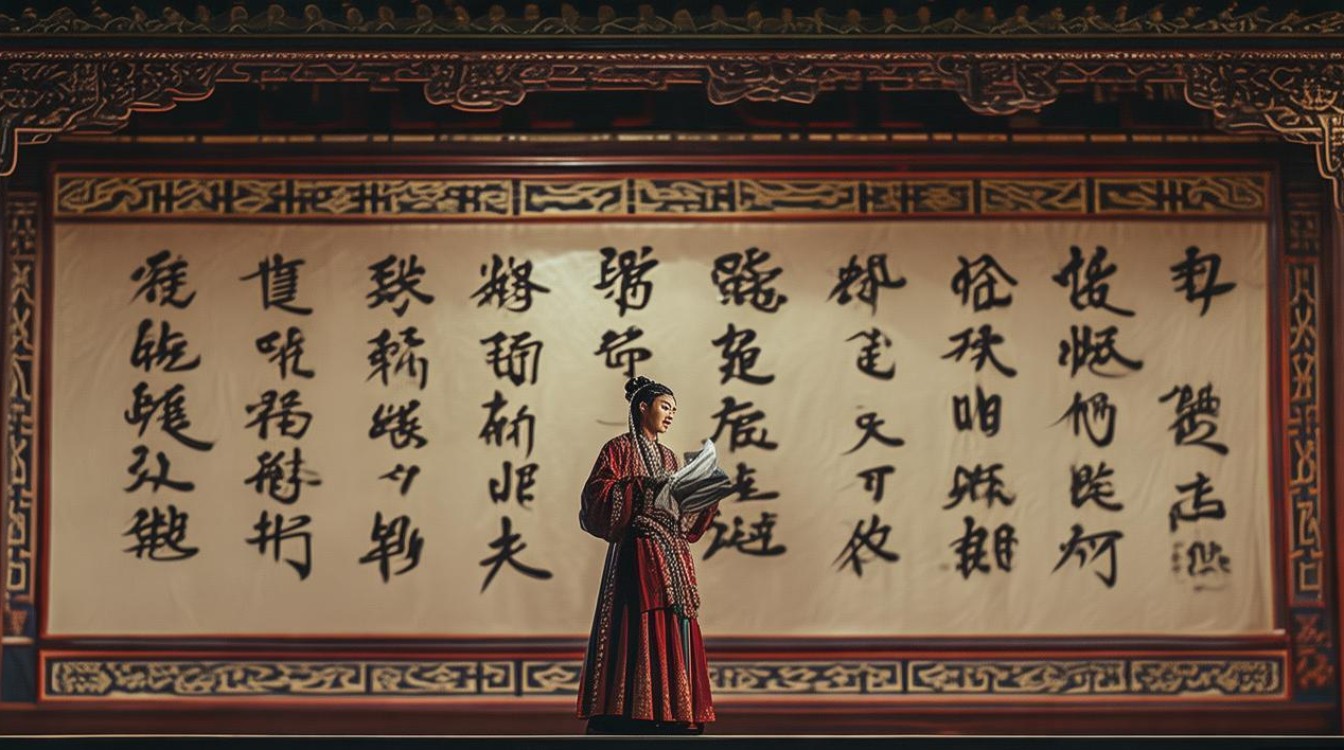

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的语言和浓郁的生活气息深受群众喜爱,在众多经典剧目中,以“文昌阁”为背景或核心情节的唱段,往往承载着对文脉传承的尊崇、对家国情怀的抒发以及对人生际遇的慨叹,成为豫剧艺术中兼具文化深度与情感张力的代表,这些唱词不仅展现了传统文人士子的精神世界,更融入了民间智慧与乡土情感,形成独特的艺术魅力。 来看,豫剧文昌阁唱词多围绕“文以载道”的核心展开,或抒发寒窗苦读的艰辛与壮志凌云的豪情,如“十年寒窗无人问,一举成名天下知”,寥寥数语道尽古代读书人对功名的执着与对知识的敬畏;或描写科举场上的波折与对命运的不屈,如“三更灯火五更鸡,正是男儿立志时”,以具象的生活场景烘托出坚韧不拔的意志;更有借文昌阁的庄严意象,表达对文化昌盛的向往,如“文昌星耀照九州,文脉千年永不休”,将自然崇拜与人文精神巧妙融合,唱词中常出现的“笔墨”“诗书”“金榜”等意象,既是对文人身份的标识,也暗含着对“修身齐家治国平天下”理想的追求。

在艺术表现上,豫剧文昌阁唱词充分体现了豫剧“俗中见雅、雅俗共赏”的语言特色,它大量运用民间口语与俗语,如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,既通俗易懂又富含哲理,贴近大众审美;又借鉴古典诗词的韵律与意境,讲究对仗工整、平仄协调,如“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,化用经典诗句,赋予唱词典雅之美,唱词与豫剧特有的梆子腔、豫东调、豫西调等声腔紧密结合,通过节奏的快慢变化、音调的高低起伏,将喜、怒、哀、乐等情绪层层递进,形成“一声唱尽千古事”的艺术感染力,例如表现失意时的唱词“孤灯照壁人影瘦,冷雨敲窗梦难成”,通过缓慢的节奏与低沉的唱腔,将文人的孤独与落寞渲染得淋漓尽致;而金榜题名时的“琼林宴上酒一杯,意气风发笑颜开”,则以明快的节奏与高亢的旋律,传递出狂喜与自豪。

从文化内涵层面审视,文昌阁唱词是儒家文化与民间信仰交织的产物,文昌阁作为供奉文昌帝君的场所,在民间被视为掌管功名、文运的神祇,唱词中对文昌帝的祈求,如“拜罢文昌求墨宝,愿借神笔写华章”,反映了古代社会对知识与文化的推崇,唱词中蕴含的“忠孝节义”“家国情怀”等价值观,如“宁为玉碎不为瓦全,留取丹心照汗青”,与儒家伦理道德一脉相承,起到了教化人心、传承文化的作用,不同版本的文昌阁唱词还融入了地域文化特色,如河南方言的运用、中原民俗的描绘,使唱词更具乡土气息,成为连接传统与现代的文化纽带。

以下为豫剧文昌阁唱词典型段落分析:

| 段落选段 | 主题情感 | 艺术手法 | 文化象征 |

|---|---|---|---|

| “十年寒窗苦读勤,三更灯火五更鸡,不为黄金屋与颜如玉,但求文章济世安黎民。” | 勤勉与志向 | 对仗、对比、直抒胸臆 | 文人担当、儒家济世观 |

| “文昌阁外钟声远,阁内青灯伴古卷,墨香浸透十年苦,一朝题名上九天。” | 孤独与期盼 | 意象叠加、情景交融 | 文脉传承、科举理想 |

| “金榜题名时,洞房花夜烛,谁人知我寒窗苦,唯有明月照书屋。” | 狂喜与感慨 | 反问、借景抒情 | 命运转折、人生况味 |

相关问答FAQs:

Q1:豫剧文昌阁唱词的历史渊源是什么?

A:豫剧文昌阁唱词的形成与中原地区尊师重教的传统及文昌信仰的盛行密切相关,文昌帝君作为民间信仰中的文曲星,其崇拜在明清时期尤为广泛,河南各地多建文昌阁以祈求文运昌盛,豫剧作为地方剧种,将这一文化元素融入剧目创作,通过唱词演绎文人故事,既满足了民间对文化繁荣的期盼,也丰富了豫剧的表现题材,早期多由民间艺人根据传说改编,后经历代戏曲工作者整理提炼,逐渐形成具有固定程式与情感内核的唱段,成为豫剧“文戏”的重要组成部分。

Q2:豫剧文昌阁唱词在现代有哪些创新与发展?

A:随着时代的发展,豫剧文昌阁唱词在保留传统内核的基础上,不断融入现代审美与价值观念,在内容上,部分创作者突破古代科举题材的限制,将“文昌阁”意象转化为文化传承、教育兴国的象征,唱词中加入“科教兴国”“文化自信”等新时代元素,如“文昌阁上星光照,照亮学子追梦路”,赋予传统唱词新的时代内涵,在艺术形式上,结合现代音乐编曲,融入交响乐、电子音乐等元素,丰富唱腔层次;通过影视、网络新媒体等渠道传播,使年轻观众更易接受,如豫剧演员小香玉改编的《新文昌阁唱段》,在保留梆子腔韵味的同时,加入流行节奏,引发广泛关注,实现了传统艺术的创造性转化。