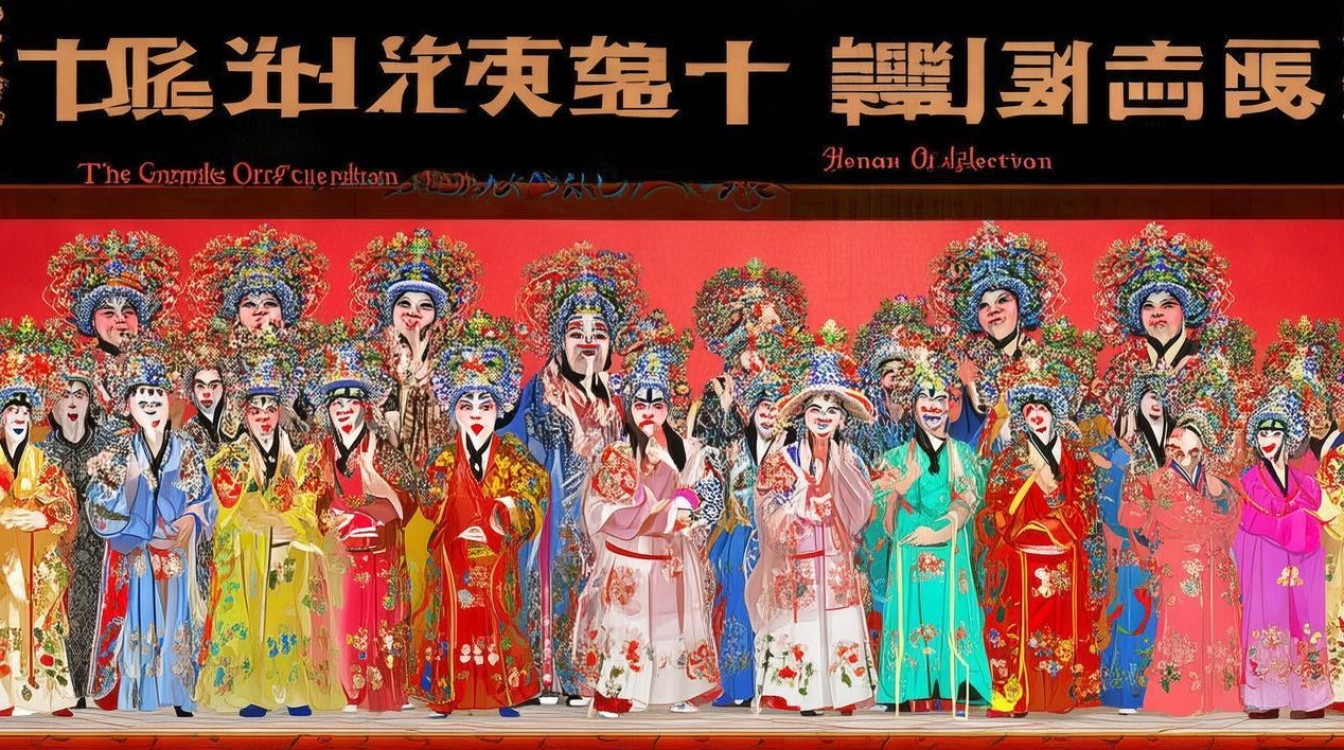

豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,发源于河南中原地区,形成于明末清初,距今已有四百余年历史,它以梆子为板式,融合了河南民间音乐、说唱艺术和方言特色,唱腔高亢激越、朴实豪放,既有“铿锵大气”的阳刚之美,又不乏“细腻婉转”的阴柔之韵,深受中原百姓喜爱,被誉为“河南梆子”“高调”,在豫剧艺术的长河中,“连唱选段”是极具代表性的表现形式,它通过多个经典唱段的连续演唱,集中展现剧目的核心情节、人物性格和唱腔魅力,成为观众领略豫剧精髓的重要窗口。

豫剧连唱选段的魅力首先在于其“内容连贯性”,不同于单选段的片段式呈现,连唱选段往往围绕一个核心故事或人物命运展开,通过唱词的递进和情感的层层深入,构建起完整的叙事逻辑,例如经典剧目《花木兰》中的连唱选段,从“刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲”的巾帼宣言,到“军帖十二卷,卷卷有爷名”的替父从军决心,再到“将军百战死,壮士十年归”的凯旋之歌,短短数段唱腔便完整勾勒出花木兰从闺中少女到巾帼英雄的成长轨迹,让观众在旋律中感受人物的命运起伏,这种“以唱代叙”的方式,既保留了戏曲的写意性,又强化了故事的感染力。

连唱选段是“唱腔多样性”的集中体现,豫剧因地域差异形成豫东、豫西、豫南、豫北四大流派,各流派在唱腔、念白、表演风格上各具特色,连唱选段往往融合不同流派的经典唱腔,让观众在一台演出中领略“梆子腔”的丰富变化,比如豫东腔的“欢音”激昂明快,擅长表现喜悦、豪迈的情绪,如《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”的唱段,以高亢的甩腔展现穆桂英的飒爽英姿;豫西腔的“苦音”深沉哀婉,多用于表现悲愤、忧伤的情感,如《秦香莲》中“香莲慢步公堂上”的唱段,通过低回婉转的旋律刻画香莲的悲苦无助,生、旦、净、丑四大行当在连唱选段中各展所长:生行的刚劲、旦行的婉转、净行的浑厚、丑行的诙谐,共同构成了豫剧“百花齐放”的声腔体系。

以下是部分经典豫剧连唱选段一览,通过表格可更直观地感受其剧目特色与唱腔风格:

| 选段名称 | 出自剧目 | 主要行当 | 唱腔特点 | 经典唱词片段 |

|---|---|---|---|---|

| 刘大哥讲话理太偏 | 《花木兰》 | 旦花旦 | 豫东腔欢音,节奏明快 | “刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲” |

| 辕门外三声炮 | 《穆桂英挂帅》 | 旦刀马旦 | 豫东腔高亢,气势磅礴 | “辕门外三声炮如同雷震,天波府里走出来我保国臣” |

| 亲家母你坐下 | 《朝阳沟》 | 旦青衣 | 现代豫剧,生活化唱腔,亲切自然 | “亲家母你坐下,咱们说说知心话” |

| 当官难难当官 | 《七品芝麻官》 | 丑文丑 | 豫西腔诙谐,板式灵活 | “当官难,难当官,清官更难” |

| 谁说女子不如男 | 《花木兰》 | 旦闺门旦 | 豫东腔与豫西腔结合,情感递进 | “男子打仗到边关,女子纺织在家园” |

豫剧连唱选段不仅是艺术表演,更是中原文化的“活态载体”,其唱词多取材于历史故事、民间传说、伦理道德,如《包青天》中的清官文化、《朝阳沟》中的劳动精神、《花木兰》中的家国情怀,通过戏曲的传播,将中原人民的价值观念、生活智慧代代相传,近年来,随着文旅融合的推进,豫剧连唱选段通过短视频、戏曲综艺等新形式走进大众视野,年轻一代在“沉浸式”的唱腔体验中,重新感受传统文化的魅力,为这门古老艺术注入了新的生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧连唱选段和单选段有什么区别?

A:豫剧单选段是剧目中独立的唱段,如《朝阳沟》的“祖国的好山河寸土不让”,聚焦某一特定情境的情感表达,篇幅较短;而连唱选段则是多个单选段的有机组合,围绕核心故事或人物展开,情节连贯、情感层次丰富,如《花木兰》连唱选段从替父从军到凯旋,完整呈现人物命运,更具叙事性和整体感。

Q2:如何欣赏豫剧连唱选段中的唱腔技巧?

A:欣赏豫剧连唱选段的唱腔技巧,可从“听板式”“辨流派”“品情感”三方面入手,关注板式变化,如豫剧的【慢板】【二八板】【流水板】【飞板】等,不同板式对应不同节奏和情绪;辨别流派特色,豫东腔高亢,豫西腔深沉,体会唱腔的地域韵味;结合人物情感理解唱腔处理,如悲愤时用“苦音”拖腔,喜悦时用“欢音”甩腔,感受“声情合一”的艺术境界。