周和桐(1923-2005),是新中国成立后京剧舞台上极具影响力的老生表演艺术家,以其醇厚苍劲的唱腔、细腻传神的表演和对历史人物的深刻刻画,在京剧界享有“性格老生”的美誉,他的艺术生涯跨越半个多世纪,从科班学艺到成为剧团台柱,再到晚年致力于传承与教学,始终扎根于京剧传统土壤,同时不断探索创新,为京剧老生艺术的发展留下了宝贵遗产。“周和桐京剧全集”系统收录了其舞台表演实况、录音录像及艺术文献,是研究20世纪京剧老生流派演变与表演艺术的重要资料。

艺术生涯:从科班新秀到台柱大家

周和桐出生于北京一个普通梨园家庭,自幼耳濡目染京剧艺术,1935年,他考入北平戏曲学校(后更名中华戏曲专科学校),成为“和”字科学员,师从张春彦、雷喜福、王少楼等老生名家,初习谭派(余派),后兼学马派、奚派,打下了坚实的唱念做打基础,科班期间,他不仅主攻老生,还曾向曹禺先生学习话剧表演,借鉴其塑造人物的方法,为后来的“性格化表演”埋下伏笔。

1940年,周和桐毕业后加入荀慧生剧团,与荀慧生、尚小云等大师合作,在《法门寺》《金玉奴》等剧目中饰演配角,积累了丰富的舞台经验,这一时期,他注重观察前辈艺术家的表演细节,尤其在念白的语气节奏、身段的眼神运用上反复揣摩,逐渐形成“以情带声、以形传神”的表演理念,1950年代,他加入中国京剧院(原中国京剧团),与李少春、袁世海、叶盛兰等名家同台,在《将相和》《杨家将》《野猪林》等新编剧目中担纲主角,艺术走向成熟。

1960年代至1970年代,周和桐在传统戏与现代戏中均有建树,在现代戏《红灯记》中,他突破老生行当限制,塑造了沉着坚毅的地下党员李玉和形象,其“提篮小卖”等唱段既保留京剧韵味,又融入生活气息,成为现代戏表演的经典,改革开放后,他进入艺术创作巅峰期,在《失空斩》《捉放曹》《四郎探母》等传统剧目中,将毕生积累的技艺与人生感悟融入表演,赋予角色新的生命力,1980年代后,他转向教学与传承,收徒传艺,整理《老生表演十讲》等教材,为京剧艺术的延续倾注心血。

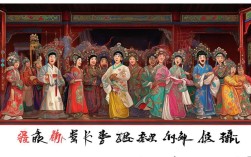

代表剧目:经典舞台的艺术浓缩

周和桐的表演艺术集中体现在其代表剧目中,这些剧目不仅是京剧传统剧目的精华,更是其艺术理念的具象化,以下是部分经典剧目及其艺术特色:

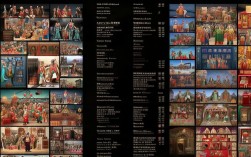

| 剧目名称 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 唱腔苍凉悲怆,“听他言吓得我心惊胆战”一段,脑后音与鼻腔共鸣结合,起伏跌宕,将陈宫从愤怒到悔恨的心理变化刻画得淋漓尽致;念白抑扬顿挫,如“行至中途”的顿挫,凸显人物矛盾心境。 |

| 《定军山》 | 黄忠 | 融合武生与老生技艺,“提刀趟马”身段矫健利落,唱腔高亢激越,“这一封书信来得巧”一句,尾音上扬,展现老将豪迈;眼神从锐利到慈祥,体现黄忠“不服老”的性格。 |

| 《失街亭》 | 诸葛亮 | 气势沉稳,唱腔以“脑后音”为主,“两国交锋龙虎斗”一段,字字铿锵,凸显军师威严;表演中通过捋髯、凝眉等细节,表现诸葛亮“先知”与“无奈”的复杂情感。 |

| 《四郎探母》 | 杨延昭 | 念白刚劲有力,“叫小番”一段,喷口有力,展现铁面无私的杨六郎形象;与铁镜公主的对峙中,眼神从警惕到隐忍,体现其“忠孝不能两全”的内心挣扎。 |

| 《辕门斩子》 | 杨延昭 | 唱腔激越中带悲怆,“见老母”一段,拖腔婉转,既有对母亲的孝,又有对军纪的严;身段沉稳,甩髯、顿足等动作,凸显“斩子”前的矛盾与决绝。 |

艺术特色:唱念做打的“性格化”表达

周和桐的表演艺术以“性格化”为核心,在唱、念、做、打各方面均形成独特风格。

唱腔上,他宗法余叔岩的“脑后音”,结合谭派的甜润与马派的流畅,形成“苍劲中见醇厚,高亢中含深沉”的特点,其发声方法注重“气沉丹田”,以丹田之力托住声音,使高腔挺拔而不炸,低腔浑厚而不塌,如《捉放曹》中的“宿店”唱段,通过“散板”与“原板”的转换,将陈宫的惊恐、悔恨、愤懑层层递进,唱腔与情绪高度统一。

念白方面,他讲究“字头、字腹、字尾”的清晰处理,根据人物身份调整语气节奏,帝王将相的念白庄重沉稳(如《失街亭》诸葛亮),落魄文人的念白悲凉顿挫(如《捉放曹》陈宫),市井小民的念白则生活化、口语化(如《乌龙院》宋江),真正做到“千人千面”。

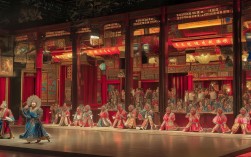

表演上,他注重“手眼身法步”的协调统一,眼神尤为传神,在《定军山》中,黄忠的眼神从“初战时的锐利”到“斩夏侯渊时的兴奋”,再到“回营时的欣慰”,细微变化尽显人物性格;身段方面,他吸收武生功底,在《长坂坡》饰演赵云时,“枪花”“串翻身”等动作干净利落,展现“武戏文唱”的韵味。

人物塑造上,他拒绝“千人一面”,强调“演人而非演行当”,如在《野猪林》中饰演林冲,从“白虎堂”的隐忍,到“长亭”的悲愤,再到“风雪山神庙”的爆发,通过唱腔的强弱、身段的松紧,将“逼上梁山”的过程演绎得真实可感,赋予传统人物新的时代内涵。

全集价值:艺术传承的珍贵文献

“周和桐京剧全集”是其艺术生涯的全面归纳,收录了1950年至1990年代间的演出实况录音、录像及教学资料,共计28部剧目、10余小时影像及30余段音频,涵盖传统戏、新编历史戏、现代戏三大类,全集按“早期探索”“中期成熟”“晚期升华”三个阶段编排,附有专家解说、剧本校注及周和桐艺术年表,具有极高的艺术与文献价值。

上看,全集不仅包含《捉放曹》《定军山》等经典剧目的完整演出,还收录了《红灯记》《平原作战》等现代戏的稀有版本,展现了京剧艺术在传统与现代之间的融合创新,1980年代录制的《失空斩》实况,被视为其晚年表演艺术的巅峰,唱腔的沉稳、表演的细腻,体现了“人戏合一”的境界。

从传承角度看,全集中的教学片段尤为珍贵,周和桐在讲解《老生表演要诀》时,结合自身经验,示范了“髯口功”“眼神训练”“唱气口”等技巧,并强调“演戏要懂戏理,懂人物心理”,为青年演员提供了系统的表演方法论,他整理的《老生剧目考略》,对《捉放曹》《定军山》等剧目的历史背景、人物关系进行考据,为剧目研究提供了第一手资料。

社会影响与艺术地位

周和桐的表演艺术影响了数代京剧观众与演员,他塑造的李玉和(《红灯记》)、陈宫(《捉放曹》)等形象,已成为京剧人物画廊中的经典;其弟子如张建国、邓沐玮等,均成为当今京剧舞台的中坚力量,继承并发展了他的艺术风格,1995年,他获得“京剧终身成就奖”,以表彰其对京剧艺术的卓越贡献。

周和桐的艺术实践证明,京剧传统并非一成不变的“老规矩”,而是需要在继承中创新、在创新中发展的“活的艺术”,他常说:“演戏要对得起祖宗,对得起观众,对得起自己。”这一理念贯穿其一生,也通过“周和桐京剧全集”得以延续,为后世留下了宝贵的艺术财富。

相关问答FAQs

周和桐的表演与同时代老生演员(如马连良、谭富英)相比,有何独特之处?

答:周和桐的表演独特之处在于“性格化塑造”与“文武兼备”,马连良以“潇洒流畅”的“马派”风格著称,谭富英以“酣畅淋漓”的“谭派”唱腔见长,而周和桐更注重挖掘人物的内心世界,通过唱、念、做、打的细节,将历史人物还原为有血有肉的个体,同样是演《定军山》,马连良侧重黄忠的“老当益壮”,谭富英强调唱腔的“脆亮”,而周和桐则通过眼神的从“锐利”到“慈祥”、身段的从“矫健”到“沉稳”,展现黄忠“不服老”的性格弧光,他早年习武生,身段功底扎实,在《长坂坡》《挑滑车》等武老生戏中,能将武生的“火爆”与老生的“沉稳”结合,形成“武戏文唱”的独特韵味,这是同时代部分老生演员较少涉及的。

“周和桐京剧全集”中,哪些剧目最能体现其艺术风格的演变?

答:全集中最能体现其艺术风格演变的剧目是《捉放曹》与《红灯记》。《捉放曹》是其1950年代的演出实况,此时的周和桐正值壮年,唱腔高亢激越,表演注重“外化”的情绪表达,如“听他言吓得我心惊胆战”一段,通过大幅度的身段与夸张的念白,展现陈宫的惊恐与愤懑,体现早期“重技巧、重情绪”的特点,而1980年代录制的《捉放曹》(晚年版本),唱腔趋于苍醇,表演更注重“内化”的心理刻画,如“宿店”时的捋髯、凝望,通过细微的眼神与手势,将陈宫的悔恨与无奈含蓄表达,体现“重人物、重意境”的成熟风格。《红灯记》则是其1960年代现代戏代表作,唱腔在保留京剧韵味的基础上,融入民歌与话剧的节奏,如“提篮小卖”一段,既有“西皮原板”的流畅,又有生活化的语气,展现了京剧艺术“古为今用、洋为中用”的创新探索,是其艺术风格从“传统”向“现代”转型的重要标志。