河南豫剧作为中国戏曲的重要剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和贴近生活的题材深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《刘墉招亲》作为取材于历史传说与民间故事的作品,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的豫剧韵味,成为久演不衰的经典折子戏,这部剧目以清代名臣刘墉(民间多称“刘罗锅”)为主角,将历史人物的艺术化演绎与民间智慧、爱情元素巧妙融合,既展现了刘墉的机智清廉,又传递了惩恶扬善、追求美好的传统价值观,成为豫剧舞台上兼具思想性与艺术性的代表作品之一。

《刘墉招亲》的故事背景设定在清朝乾隆年间,刘墉奉旨南下查办案件,途经某地时,因一场意外与当地富商之女王月娥相遇,王月娥容貌秀丽、知书达理,却因不满父亲将其许配给纨绔子弟而心生愁绪,刘墉乔装改扮微服私访,偶遇王月娥在花园吟诗抒怀,二人以诗为媒,互生情愫,当地知县与恶霸勾结,企图强抢王月献给上级,王父被迫无奈,只得提出“招亲比武”的权宜之计——谁能通过文武考验,便可娶王月娥为妻,恶霸武艺高强却蛮横无理,刘墉则以过人的智慧与沉稳的应对,在比试中既展露武艺(如轻松化解恶霸的挑衅),又以文采赢得众人赞赏(如当场挥毫题诗,寓意深刻),刘墉凭借才智与正气揭露了知县与恶霸的勾当,不仅为民除害,更与王月娥成就了一段佳话,同时也完成了查办案件的使命,剧情将“清官断案”与“才子佳人”的传统叙事模式相结合,既有对权贵的讽刺,也有对美好爱情的歌颂,充满了民间故事的传奇色彩。

剧中人物形象的塑造是《刘墉招亲》成功的关键,刘墉在民间传说中本就以“足智多谋、铁面无私”著称,剧中通过“招亲”这一生活化情节,进一步丰富了他的性格:既有作为朝廷命官的沉稳与担当,也有作为普通人的温情与幽默,在与王月娥对诗时,他既不失文人风骨,又以诙谐的言辞化解尴尬,展现了“清官”并非刻板严肃,而是充满人情味的形象,王月娥则突破了传统闺阁女子的柔弱形象,她敢于反抗包办婚姻,以诗才择偶,体现了对自主爱情的追求,其“外柔内刚”的性格为角色增添了立体感,反面人物如恶霸“黑虎”和贪官知县,则通过夸张的表演和鲜明的脸谱化设计,强化了其蛮横、贪婪的特质,与刘墉的智慧正气形成强烈对比,增强了戏剧冲突。

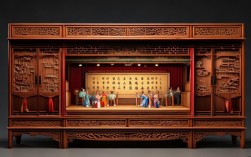

从艺术特色来看,《刘墉招亲》充分展现了豫剧的独特魅力,在唱腔设计上,刘墉的唱段多采用豫剧“豫东调”的高亢明快,旋律起伏跌宕,既表现其面对恶霸时的从容不迫,也传递其对王月娥的倾慕之情;王月娥的唱则以“豫西调”的委婉细腻为主,节奏舒缓,情感真挚,如花园吟唱时的“慢板”,将少女的心事与才情展现得淋漓尽致,表演上,豫剧的“唱念做打”得到充分运用:刘墉的“方巾丑”扮相(戴方巾、穿褶子)既体现文人身份,又通过眼神、身段的灵活变化,突出其机智幽默;比武场面中,武生的翻打扑跌与丑角的插科打诨结合,既紧张刺激又不失趣味,展现了豫剧“文武兼备”的特点,剧中的服饰、道具也极具地方特色——刘墉的官服与便装切换,体现其身份的双重性;王月娥的古装绣襦、团扇,凸显大家闺秀的典雅;舞台布景则以写意为主,通过一桌二椅的灵活组合,营造出花园、公堂等不同场景,简洁而不失韵味。

《刘墉招亲》之所以能成为豫剧经典,不仅在于其精彩的剧情与表演,更在于其承载的文化内涵,它通过刘墉这一“清官”形象,传递了“邪不压正”的价值观,反映了民众对公平正义的向往;以刘墉与王月娥的爱情故事,歌颂了才子佳人以才情、品德为基础的美好情感,批判了封建包办婚姻的弊端,剧目将历史人物与民间传说相结合,既尊重了历史背景,又进行了艺术化加工,使观众在欣赏戏曲的同时,也能感受到传统文化的魅力,这种“源于生活、高于生活”的创作理念,正是豫剧等传统剧种生生不息的根源所在。

相关问答FAQs

Q1:《刘墉招亲》中的刘墉与历史上真实的刘墉有何异同?

A1:历史上的刘墉(1720-1804)是清朝乾隆、嘉庆年间的政治家,以清廉、干练著称,官至体仁阁大学士,民间称其为“刘罗锅”虽有演绎成分,但确有“铁面御史”的美誉,豫剧《刘墉招亲》中的刘墉是艺术化形象,保留了历史上的“清廉”“机智”等核心特质,但增加了“招亲”“比武”等虚构情节,赋予其更多人情味与传奇色彩,使人物更贴近观众的审美期待,与历史原型既有联系又有区别,体现了民间艺术对历史人物的再创造。

Q2:豫剧《刘墉招亲》的唱段有哪些经典特点?为什么能打动观众?

A2:该剧唱段融合了豫剧“豫东调”与“豫西调”的精华:刘墉的唱腔以“豫东调”为主,音域宽广、节奏明快,多用“二八板”“快二八”等板式,表现其果断、自信的性格;王月娥的唱腔则偏“豫西调”,音色柔美、抒情性强,常通过“慢板”“慢流水”抒发细腻情感,唱词多采用方言俚语,通俗易懂,且结合“比诗”“断案”等情节,将文采与生活气息结合,既有传统戏曲的韵律美,又有民间故事的亲切感,因此能引发观众共鸣,成为经典。