将相和作为中国历史上著名的典故,以战国时期赵国廉颇与蔺相如“将相和”的故事为核心,承载着家国情怀、团结协作与知错能改的文化精神,随着现代媒介的发展,这一经典IP通过戏曲TV的形式焕发新生,将传统戏曲的程式化表演与电视化的视听语言相结合,既保留了艺术本真,又拓展了传播边界,成为连接传统与现代的重要文化载体。

将相和的故事源起于《史记·廉颇蔺相如列传》,通过“完璧归赵”“渑池之会”“负荆请罪”三个经典情节,塑造了蔺相如智勇双全、顾全大局的爱国形象,以及廉颇粗犷豪爽、知错能改的武将性格,二人从最初的“相与争列”到最终的“刎颈之交”,不仅是个人品德的彰显,更体现了“和”文化在国家治理中的核心价值——唯有将相和睦,方能共御外侮,保家卫国,这一故事因其强烈的戏剧冲突和深刻的精神内核,成为戏曲舞台上经久不衰的题材,京剧、豫剧、越剧、川剧等多个剧种均有演绎,各具地域特色与表演风格。

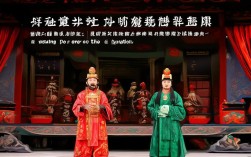

戏曲TV《将相和》则是在传统舞台演绎基础上的创新实践,它通过电视镜头的二次创作,突破了戏曲剧场在时空上的局限,让“舞台艺术”走向“大众传播”,在改编过程中,主创团队既要尊重戏曲的“四功五法”(唱、念、做、打),又要兼顾电视观众的审美习惯,实现“传统程式”与“现代叙事”的有机融合,在“完璧归赵”一折中,蔺相如持璧睨柱的紧张时刻,电视镜头可通过特写捕捉演员的眼神变化、手部颤抖等细节,强化戏剧张力;而在“渑池之会”中,秦王与蔺相如的言语交锋,则可通过字幕翻译、背景音效(如编钟、战鼓)等手段,帮助观众理解古文语境,增强代入感,戏曲TV常采用实景拍摄与虚拟布景结合的方式,如赵国宫殿的雄伟、秦国边塞的苍凉,既保留了戏曲写意性的美学特征,又通过视觉奇观提升了观赏性。

不同剧种的《将相和》在演绎中呈现出鲜明的艺术特色,体现了中国戏曲的多样性与包容性,以下为部分代表性剧种的表演特点对比:

| 剧种 | 代表性版本 | 表演特点 | 唱腔风格 | 经典唱段举例 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 李和曾、袁世海版 | 以“做打”见长,廉颇的靠功、翎子功,蔺相如的袍带功尽显武将风范与文人风骨 | 西皮、二黄为主,板式丰富,如“导板”“原板”“流水”,高亢激越,气势恢宏 | 廉颇:“老廉颇在阵前一声呐喊”,蔺相如:“保社稷掌乾坤一心秉正” |

| 豫剧 | 唐喜成、吴碧波版 | 注重生活化表演,廉颇的“黑头”唱腔粗犷豪放,蔺相如的文小生唱腔细腻婉转 | 豫东调、豫西调融合,真假声结合,具有浓郁的乡土气息,如“二八板”“慢板” | 廉颇:“想起了这件事怒火满腔”,蔺相如:“劝将军且息怒细听我言” |

| 越剧 | 范瑞娟、傅全香版 | 以“唱”为核心,情感表达细腻,舞蹈动作柔美,突出女性视角下的“和”文化内涵 | 尺调腔、弦下腔为主,清丽婉转,如“中板”“慢板”,擅长表现人物内心情感 | 蔺相如:“我这里将心腹一言相告”,廉颇:“负荆请罪悔前非” |

| 川剧 | 周慕莲、陈书舫版 | 融入“变脸”“吐火”等绝技,增强戏剧趣味性,表演夸张幽默,贴近市井审美 | 昆腔、高腔、胡琴腔“三腔合一”,曲牌丰富,方言唱词生动活泼 | 廉颇:“老夫今年七十多”,蔺相如:“秦王设宴要欺赵” |

戏曲TV《将相和》的文化价值不仅在于艺术形式的创新,更在于其对传统文化的当代传承,在碎片化传播时代,年轻观众对传统戏曲的认知往往停留在“听不懂”“节奏慢”的刻板印象中,而戏曲TV通过镜头语言重构叙事节奏,将“慢板”的抒情性与“快板”的冲突性结合,既保留了戏曲的“韵律美”,又注入了“故事性”,降低了观看门槛,部分版本在片头加入动画历史背景介绍,在唱段间隙插入人物心理独白旁白,帮助观众快速理解剧情,戏曲TV的传播渠道不再局限于电视台,而是通过短视频平台、流媒体等渠道触达更广泛的受众,如某短视频平台上京剧《将相和》“负荆请罪”片段,通过年轻UP主的二次剪辑与解读,累计播放量超千万,让“将相和”的故事以新形式走进Z世代视野。

相关问答FAQs

Q1:戏曲TV《将相和》与传统舞台演出相比,最大的不同是什么?

A1:最大的不同在于“媒介特性”与“传播逻辑”,传统舞台演出强调“现场感”,演员与观众通过“第四堵墙”进行实时互动,表演程式(如“起霸”“走边”)需遵循舞台调度,观众需具备一定的戏曲欣赏基础;而戏曲TV则是“镜头化创作”,通过特写、蒙太奇等手法重构叙事,弱化了程式化的“距离感”,强化了情感的“代入感”,同时借助电视媒介的复刻与传播,突破了剧场时空限制,让艺术可反复观看、广泛传播。

Q2:不同剧种的《将相和》为何能体现“和而不同”的文化理念?

A2:“和而不同”是中华文化的重要精神,不同剧种的《将相和》正是这一理念的生动体现,京剧的“大气磅礴”、豫剧的“质朴豪放”、越剧的“婉约细腻”、川剧的“诙谐幽默”,虽在表演风格、唱腔设计上各具地域特色,但均围绕“家国为重、将相和睦”的核心精神展开,既保留了故事的文化内核,又融入了地方审美与民俗风情,形成了“同一主题,多元表达”的艺术格局,这正是中华文化兼容并蓄、生生不息的证明。