“戏曲打金子选短”作为传统戏曲中的经典片段,以其精炼的叙事、鲜活的人物和深刻的主题,成为戏曲艺术中“以小见大”的典范,这类选段通常截取戏曲中的核心冲突场景,在短短十几分钟内完成起承转合,既保留了原剧的精髓,又通过高度凝练的艺术处理,让观众在短时间内感受到戏曲的独特魅力。

“选短”的核心在于“以少胜多”,传统戏曲篇幅往往较长,而“打金子”类选段则聚焦于最具戏剧张力的片段——比如市井小人物的意外之财、人性的瞬间暴露、或尖锐的矛盾冲突,例如川剧《打金子》中,主角张三意外拾得金子后,从窃喜到忐忑,再到因贪婪引发的一系列闹剧,情节推进紧凑,没有冗余铺垫,却将底层人物的狡黠、贪婪与无奈刻画得入木三分,这种“短平快”的叙事,既符合现代观众的审美节奏,也凸显了戏曲“一桌二椅”的写意美学——无需复杂布景,仅凭演员的表演即可构建完整的戏剧空间。

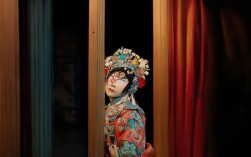

人物塑造的“浓缩性”是“选短”的另一大特色,在有限篇幅内,演员需通过唱、念、做、打等综合手段,瞬间立住人物形象,以京剧《打金子》为例,主角李四的“丑角”行当设计,通过夸张的身段(如摸金子时的搓手、踮脚)、诙谐的念白(如“哎呀,这金子烫手哟!”)和灵动的眼神(从惊喜到惊慌的转变),将一个贪小便宜又胆小怕市的小人物活灵活现地呈现出来,这种“一招制胜”的人物刻画,既考验演员的功力,也让观众在短时间内记住角色,产生强烈的情感共鸣。

表演艺术的“程式化”与“生活化”结合,是“选短”的独特魅力,戏曲表演讲究“无动不舞”,即便“打金子”这样的生活化场景,也需融入程式化动作,摸金子”时的“云手”“搓指”,“惊恐躲藏”时的“矮子步”“甩发”,这些经过提炼的舞蹈化动作,既保留了生活气息,又强化了戏剧美感。“选短”中的唱腔设计也极为精炼,往往一两句核心唱段(如川剧高腔“金子闪闪亮”)即可点明人物心境,推动情节发展,体现了戏曲“声情并茂”的艺术特质。

不同剧种的“打金子”选段虽情节相似,却因地域文化和表演风格的差异,呈现出多元面貌,以下为部分剧种“打金子”选段对比:

| 剧种 | 核心冲突 | 人物特点 | 表演特色 | 主题侧重点 |

|---|---|---|---|---|

| 川剧 | 拾金后引发的夫妻闹剧 | 张三:市井狡黠;妻子:泼辣直率 | 高腔帮腔、变脸技巧、方言念白 | 讽刺人性贪婪,展现民间智慧 |

| 京剧 | 得金子后的邻里纠纷 | 李四:胆小贪财;王五:仗势欺人 | 丑角念白、夸张身段、锣鼓点 | 反映市井百态,揭示世态炎凉 |

| 豫剧 | 金子归属引发的家庭矛盾 | 儿子:不孝;老汉:无奈 | 梆子腔板式变化、豫剧式“甩腔” | 批判道德沦丧,呼唤亲情回归 |

这类选段之所以历久弥新,根本在于其“小切口、大主题”的艺术智慧——通过市井小人物的命运起伏,折射出社会现实与人性的复杂,无论是川剧的诙谐讽刺,还是京剧的市井悲喜,都在“短”的篇幅中,传递着“真”的情感与“深”的思考,这正是传统戏曲穿越时空、打动人心的核心力量。

相关问答FAQs

Q1:为什么“打金子”这类短小选段能在戏曲舞台上长期流传?

A1:情节精炼、冲突集中,符合现代观众的审美节奏,能在短时间内抓住注意力;人物形象鲜明,通过夸张的表演和典型的性格特征,让观众产生深刻记忆;主题贴近生活,无论是贪婪、善良还是无奈,都能引发观众的情感共鸣;表演程式与生活化结合,既展现戏曲艺术特色,又通俗易懂,具有极强的观赏性和教育意义。

Q2:不同剧种的“打金子”选段为何风格差异较大?

A2:这主要源于各剧种的地域文化、音乐体系和表演传统的不同,例如川剧流行于巴蜀地区,受方言、民俗影响,风格诙谐辛辣,善用帮腔和变脸技巧;京剧形成于北京,融合徽汉等剧种特点,表演更注重规范和程式,念白字正腔圆;豫剧扎根中原,唱腔高亢激昂,擅长表现民间伦理故事,这些差异使得同一题材在不同剧种中呈现出独特的地域风情和艺术魅力。