豫剧《桃花庵》作为河南传统戏曲的经典剧目,以跌宕起伏的家庭伦理故事和细腻入微的人物塑造,成为豫剧常派艺术的代表性作品之一,全剧以明代江南为背景,通过战乱失散、庵堂寄居、公子寻亲、相认团圆的情节,展现了古代女性的坚韧与母爱,同时融入豫剧独特的唱腔与表演艺术,历经百年传承仍深受观众喜爱。

故事背景与时代语境

《桃花庵》的故事发生在明代中后期,彼时社会动荡,战乱频发,普通百姓常因流离失所而骨肉分离,剧中以陈妙善与周子文的婚姻悲剧为起点,折射出战争对家庭的摧残,也通过后续的“寻亲—相认—团圆”情节,寄托了人们对亲情团圆、社会安定的向往,这一背景不仅为剧情提供了合理性,更让“失散与重逢”的主题具有了普遍的人文关怀,超越了时代局限,引发不同观众的共鸣。

主要人物形象分析

剧中人物性格鲜明,各具代表性,其命运走向推动着剧情发展:

-

陈妙善:原为官家小姐,嫁与书生周子文后,因战乱与丈夫失散,怀孕途中被桃花庵尼姑收留,生子后因贫困将子遗弃,后带发修行于庵中,她性格温婉坚韧,对丈夫情深义重,对儿子思念成疾,最终在庵堂与儿子相认,常派艺术家在演绎时,以“清亮委婉”的唱腔塑造其内心柔弱与外表坚强的矛盾,尤其是“桃花庵内把经念”等唱段,将人物的孤独与期盼表现得淋漓尽致。

-

周子文:陈妙善之夫,书生形象,战乱中与妻子失散后,误以为妻儿亡故,后续娶窦氏为妻,他性格忠厚,对原配念念不忘,却在团圆之际面临伦理困境,其唱腔以“苍劲悲凉”为特色,如“思妻念子泪涟涟”等段落,展现了乱世文人的无奈与深情。

-

陈道安:陈妙善与周子文之子,自幼被窦氏抚养长大,性格正直孝顺,成年后得知身世之谜,前往桃花庵寻母,经历“相认—误解—真相大白”的波折,最终促成家庭团圆,小生行当的演绎需兼具英气与柔情,尤其在“庵堂认母”一场,通过“跪步”“甩袖”等程式化动作,将激动与愧疚的复杂情感外化。

-

窦氏:周子文续弦之妻,善良大度,她拾得陈道安并视如己出,在得知真相后,主动让出正妻之位,促成陈妙善与周子文的破镜重圆,这一角色打破了传统戏曲中“继母刻薄”的刻板印象,体现了传统伦理中“以和为贵”的价值取向。

剧情分幕详解(表格呈现)

| 场次 | 主要情节 | 人物表现 | 关键唱段/台词 |

|---|---|---|---|

| 第一幕:战乱失散 | 周子文与陈妙善避乱失散,陈妙善怀孕途中被桃花庵尼姑收留,生子后遗弃,被窦氏拾得。 | 陈妙善的绝望与不舍,周子文的误以为妻儿亡故。 | 陈妙善:“叫一声我的儿千声不应,娘的心肝儿啊,娘的命根!” |

| 第二幕:庵堂寄居 | 陈妙善带发修行于桃花庵,日夜思念丈夫与儿子,窦氏抚养陈道安长大,告知其身世之谜。 | 陈妙善的孤寂与期盼,陈道安的困惑与决心。 | 陈妙善:“桃花庵内把经念,经卷难消心头怨,想当年洞房花烛夜,到如今独对青灯冷。” |

| 第三幕:公子寻亲 | 陈道安前往桃花庵寻母,与陈妙善相认却不知母子关系,通过玉佩信物得知真相。 | 陈妙善的激动与试探,陈道安的震惊与愧疚。 | 陈道安:“这玉佩半块在娘手,半块我藏身不忘亲,莫非娘就是……” |

| 第四幕:全家团圆 | 周子文与窦氏得知真相,前往桃花庵,陈妙善与周子文破镜重圆,窦氏让位,全家团聚。 | 陈妙善的释然与感恩,周子文的悔恨与珍惜,窦氏的善良与大度。 | 周子文:“妻啊,十年离散一场梦,今朝团圆谢苍天!” |

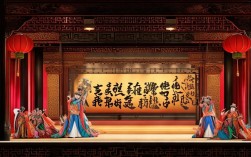

艺术特色与舞台呈现

《桃花庵》的艺术魅力不仅在于剧情,更在于豫剧独特的舞台呈现:

-

唱腔设计:全剧以豫剧“常派”唱腔为核心,融合“豫东调”的明快与“豫西调”的深沉,陈妙善的唱段多采用“慢板”与“二八板”,如“桃花开放红艳艳”,旋律婉转细腻,情感层层递进;周子文的唱腔则以“二六板”为主,苍劲有力,表现其文人气质;陈道安的“小生腔”则高亢明亮,凸显青年人的朝气。

-

表演程式:剧中运用了大量戏曲程式化动作,如陈妙善的“水袖功”,通过“抖袖”“翻袖”表现情绪波动;陈道安的“翎子功”,在“寻亲”一场中以翎子颤抖表现内心的激动;窦氏的“圆场步”,行走间体现端庄大气的性格,这些程式动作既规范了表演,又增强了舞台的观赏性。

-

服饰与道具:陈妙善在庵中身着素色道袍,后期团圆时换为吉服,通过服饰色彩变化体现身份与心境;玉佩、绣鞋等信物道具贯穿全剧,成为推动情节的关键线索;桃花庵的场景设计以简约为主,通过“一桌二椅”的虚拟布景,配合灯光与音效,营造出“青灯古佛”的意境。

文化内涵与当代价值

《桃花庵》不仅是一部家庭伦理剧,更承载着深厚的传统文化内涵,其一,它反映了古代战乱背景下普通百姓的苦难,揭示了“宁为太平犬,莫作乱离人”的社会现实;其二,剧中“忠贞”“善良”“宽容”的价值观,如陈妙善对爱情的坚守、窦氏对非亲生子女的慈爱,体现了儒家伦理中的“仁爱”思想;其三,通过“血缘亲情”与“伦理责任”的冲突与调和,展现了传统文化中“以和为贵”的处世哲学。

在当代,《桃花庵》通过舞台创新与青年演员的培养,仍焕发着生命力,现代演出在保留传统唱腔的基础上,融入灯光、舞美等科技元素,使舞台呈现更具视觉冲击力;剧中“亲情无价”“家庭和睦”的主题,与当代社会倡导的和谐价值观相契合,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到传统文化的温度。

相关问答FAQs

Q1:《桃花庵》的核心矛盾是什么?这一矛盾如何推动剧情发展?

A:《桃花庵》的核心矛盾是“战乱导致的家庭失散”与“血缘亲情的不可磨灭”,具体表现为三重冲突:一是陈妙善与周子文的夫妻分离,二是陈妙善与陈道安的母子身份错位,三是窦氏作为“继母”与“生母”的伦理困境,这一矛盾贯穿全剧:第一幕的“失散”埋下矛盾伏笔;第二幕的“寄居”与“寻亲”激化矛盾;第三幕的“相认”尝试解决矛盾;第四幕的“团圆”最终调和矛盾,通过矛盾的层层递进,既展现了人物的命运波折,也凸显了“亲情最终战胜苦难”的主题。

Q2:豫剧《桃花庵》与其他剧种(如京剧、越剧)的版本相比,有哪些独特之处?

A:豫剧《桃花庵》的独特性主要体现在三个方面:一是唱腔风格,豫剧以“梆子腔”为基础,唱腔高亢激昂,情感表达更为直率热烈,如陈妙善的唱段常加入“花腔”装饰,体现豫剧“刚柔并济”的特点;二是人物塑造,豫剧版本更侧重陈妙善的“坚韧”与“牺牲”,通过“带发修行”“独守庵堂”等情节,强化其传统女性的“贞节”形象;三是舞台节奏,豫剧表演节奏明快,矛盾冲突集中,全剧四幕结构紧凑,而京剧版本可能更侧重“唱做并重”,越剧版本则更强调“抒情性”,唱腔更为柔婉细腻,这些差异源于各剧种的地域文化与艺术传统,使《桃花庵》呈现出多元化的艺术面貌。