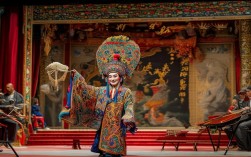

京剧《武昭关》是传统老生戏中的经典剧目,取材于春秋时期伍子胥逃亡的故事,以唱功、念白和身段并重,展现伍子胥过昭关时的焦虑、悲愤与决绝,而琴谱作为京剧音乐的重要载体,记录了该剧的伴奏旋律与节奏,是演员唱腔、表演与乐队配合的“声音蓝图”,从传统工尺谱到现代简谱、五线谱,《武昭关》琴谱的演变不仅反映了京剧音乐的传承脉络,更凝聚了几代琴师与艺术家的心血。

京剧《武昭关》琴谱的音乐核心与艺术价值

京剧伴奏以“文武场”区分,文场以京胡为主,辅以月琴、三弦、京胡等,武场则以板鼓、大锣、铙钹等打击乐为主。《武昭关》作为唱做并重的戏码,其琴谱(特指京胡伴奏谱)的设计需紧密贴合人物情感与剧情节奏,全剧核心唱段如“叹五更”“一轮明月”,通过慢板、原板、散板等板式的转换,配合琴谱中的弓法、指法变化,将伍子胥“一夜白头”的悲怆感层层递进。

琴谱中的“腔随字走,字领腔行”原则体现得尤为明显,恨平王无道纲常坏”一句,“恨”字用高亢的“擞音”起腔,配合琴谱中“重弓”记号,突出愤懑;而“纲常坏”三字则转为低沉的“平腔”,琴谱通过“弱弓”“揉弦”技巧,强化压抑感,这种“以谱传情”的处理,让琴谱不仅是音符的记录,更是人物情绪的延伸。

《武昭关》琴谱的板式结构与表现功能

京剧板式是音乐节奏的基础,《武昭关》琴谱通过不同板式的组合,推动剧情发展与情感升华,以下是主要板式及其在剧中的表现功能:

| 板式名称 | 节奏特点 | 代表唱段片段 | |

|---|---|---|---|

| 【导板】 | 散板,自由节奏 | 伍子胥逃亡初期的迷茫与愤慨 | “被困昭关泪如麻” |

| 【慢板】 | 4/4拍,舒缓平稳 | 回忆往事,抒发悲愤 | “昔日里里在樊城” |

| 【原板】 | 2/4拍,中速规整 | 叙述事件,推进剧情 | “恨平王无道纲常坏” |

| 【快板】 | 1/4拍,急促紧凑 | 表现焦虑、急切的情绪 | “马走连环踏破尘” |

| 【散板】 | 散板,无固定节拍 | 情感爆发,内心独白 | “叫一声昭关关难过” |

以“叹五更”唱段为例,琴谱以【慢板】起腔,通过“慢拉慢揉”的技法表现长夜漫漫的煎熬;转入【原板】后,节奏逐渐加快,弓法从“连弓”变为“分弓”,模拟更鼓声的密集,配合伍子胥“一更、二更……”的念白,将时间流逝与人物绝望感交织;最终在【散板】中收尾,琴谱用“自由延长记号”和“颤音”技巧,留下“白发送黑发”的苍凉余韵。

流派传承与琴谱的“再创造”

京剧流派艺术在琴谱中体现得尤为深刻,不同流派的琴师对《武昭关》琴谱的处理各有千秋,形成“同谱不同韵”的独特风貌,以余叔岩(余派)和马连良(马派)为例:

余派唱腔以“脑后音”“擞音”见长,琴谱强调“刚柔并济”,如“一轮明月”的“月”字,余派琴谱标注“高音滑指”,配合京胡“高把位”演奏,声音清亮而通透,体现伍子胥的刚毅;而马派更注重“巧劲”,琴谱中多用“装饰音”和“节奏变化”,如“叹五更”的“叹”字,马派琴谱会加入“短促的顿弓”,使唱腔更显洒脱,弱化悲苦感,突出人物的智谋。

这种差异源于琴师与演员的“二次创作”,传统京剧讲究“弦不跟人,人跟弦”,琴师需根据演员嗓音条件、表演节奏调整琴谱,甚至通过“即兴加花”(如增加装饰音、变化弓法)丰富音乐层次。《武昭关》琴谱并非一成不变的“死谱”,而是随着流派传承不断演化的“活的艺术”。

琴谱的传承与现代转化

早期京剧琴谱多靠“口传心授”,琴师通过“摹唱”而非记谱传授技艺,清代《纳书楹曲谱》虽收录京剧唱段,但仅有唱词而无伴奏旋律,直至20世纪,随着徐兰沅、王瑞芝等琴家整理出版《京剧琴谱集成》,《武昭关》等剧目的琴谱才逐渐形成文字记录,现代琴谱多采用简谱或五线谱,标注详细的弓法、指法(如“∠”代表推弓,“○”代表空弦),甚至加入力度记号(如“f”强、“p”弱),更利于年轻演员学习。

数字时代又为琴谱传承带来新可能,京剧爱好者可通过APP查看《武昭关》琴谱的动态演示,甚至通过AI技术模拟不同流派的琴声,但传统琴谱中“韵谱”的精髓——如“气口”“神韵”等难以量化的细节,仍需通过师徒面对面传授才能领会。

相关问答FAQs

Q1:京剧《武昭关》的琴谱和《文昭关》有何区别?

A:虽然《武昭关》与《文昭关》均取材于伍子胥过昭关的故事,但剧情侧重不同,琴谱风格差异显著。《文昭关》以伍子胥“一夜白头”为核心,唱腔高亢激越,琴谱多用“快弓”“高音”,如“一轮明月”的【西皮快板】,节奏急促,表现人物绝望中的爆发;而《武昭关》更侧重逃亡过程的曲折,唱腔悲凉婉转,琴谱以“慢板”“散板”为主,弓法舒缓,如“被困昭关”的【西皮导板】,通过长音和揉弦渲染压抑氛围。《文昭关》属老生“衰派”戏,琴谱强调“苍劲”;《武昭关》则兼具“文武”,琴谱中需融入“武戏”的“脆劲”,如马走连环时的“快板过门”,需突出节奏的颗粒感。

Q2:学习《武昭关》琴谱需要掌握哪些基本技巧?

A:学习《武昭关》琴谱需具备三方面基础:一是扎实的基本功,包括京胡的“弓法”(如长弓、快弓、颤弓)、“指法”(如按音、揉弦、滑音),尤其是“高把位”演奏——剧中“白发送黑发”等高腔需频繁换把,需保证音准与音色统一;二是理解京剧“西皮”声腔的特点,《武昭关》以西皮为主,琴谱需突出“明快中带悲凉”的基调,如“原板”唱段中,弓法需“连中有断”,避免拖沓;三是把握人物情感,琴谱需与唱腔情绪同步,例如伍子胥“叹五更”时,琴声需模拟更鼓的沉重感,快板部分则需通过“节奏渐快”表现焦虑加剧,初学者可先从余叔岩、马连良的经典录音入手,模仿琴师的“气口”和“韵味”,再结合乐谱逐步细化技巧。