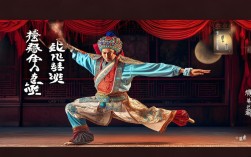

京剧《花田错》作为传统经典剧目,以文武兼备的表演风格和曲折生动的剧情深受观众喜爱,而其伴奏曲作为“半台戏”的核心,通过文场与武场的精妙配合,既烘托了剧情氛围,又推动了人物情感发展,成为剧目艺术魅力的重要载体。

京剧伴奏分为文场与武场两大部分,文场以管弦乐为主,负责唱腔托保、场景渲染;武场以打击乐为主,掌控节奏、配合身段。《花田错》讲述的是花田镇富户卞宏升之女卞玉京与刘豫之子刘玉英(化名卞人杰)的爱情故事,剧情涉及闺阁赏花、市井相遇、误会冲突等场景,伴奏曲需根据不同情节灵活调整,既要体现文戏的细腻,又要兼顾武戏的张力。

文场乐器以京胡为主奏,搭配京二胡、月琴、小三弦、笛子等,其中京胡的“西皮”“二黄”曲牌是唱腔与伴奏的纽带。《花田错》以西皮声腔为主,文场常用曲牌包括【小开门】【夜深沉】【柳青娘】【哭皇天】等。【小开门】多用于人物上场、更衣或悠闲场景,如第一幕“花田盛会”中,卞玉京与春兰游园赏花时,以【小开门】的明快旋律配合水袖轻舞,展现少女的明媚心境;【夜深沉】则源于昆曲,经京剧改编后常用于夜晚抒情或思念场景,如卞玉月独处时,京胡与笛子交替演奏,低回婉转的旋律烘托出闺中幽思;【柳青娘】节奏轻快,多用于市井生活或热闹情节,如刘玉英初到花田镇时,以该曲牌配合小锣、铙钹,营造出市井烟火气;【哭皇天】则用于悲伤或矛盾激化处,如误会产生时,京二胡与月琴的齐奏,配合演员的哭腔,强化情绪冲击。

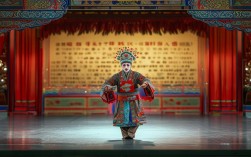

武场以板鼓为指挥,搭配大锣、铙钹、小锣等,通过不同锣鼓经控制节奏、渲染气氛。《花田错》中常用的锣鼓经有【急急风】【四击头】【长锤】【冷锤】等。【急急风】节奏急促,多用于追赶、打斗或紧张场面,如第三幕“误会冲突”中,家丁追赶刘玉英时,大锣与小锣的快速敲击,配合演员的翻腾跳跃,将紧张感推向高潮;【四击头】由四记鼓点组成,多用于亮相或重要动作,如刘玉英表明身份时,板鼓一响,演员亮相,锣鼓声戛然而止,凸显人物身份的戏剧性转折;【长锤】则用于行走、对话等平稳情节,如卞玉京与刘玉英初次相遇时,以【长锤】配合台步,使表演节奏张弛有度;【冷锤】用于突然停顿或强调,如念白中的关键语气,板鼓轻点,小锣一击,起到画龙点睛的作用。

伴奏与表演的配合是《花田错》成功的关键,演员的唱腔需严格遵循“板眼”,伴奏通过京胡的“托、保、随、带”技巧,确保唱腔的流畅与情感的表达;身段动作则需与锣鼓经的节奏精准对应,如“起霸”“走边”等程式化动作,必须以【四击头】【快长锤】等锣鼓经为骨架,才能展现京剧的韵律美,伴奏还需根据演员的即兴发挥灵活调整,如演员在念白中加入拖腔时,文场需迅速加入过门,保持表演的连贯性。

以下是《花田错》部分文场曲牌及应用场景的简要梳理:

| 曲牌名称 | 常用场景 | 主要乐器 | 旋律特点 |

|---|---|---|---|

| 小开门 | 游园、更衣、悠闲 | 京胡、笛子 | 明快流畅,节奏平稳 |

| 夜深沉 | 夜晚、思念、抒情 | 京二胡、月琴 | 低回婉转,富有叙事性 |

| 柳青娘 | 市井、热闹、相遇 | 京胡、小三弦、小锣 | 轻快活泼,节奏鲜明 |

| 哭皇天 | 悲伤、矛盾、冲突 | 京胡、京二胡、唢呐 | 凄楚哀婉,情绪浓烈 |

相关问答FAQs:

Q:《花田错》的伴奏曲中,文场和武场各有什么作用?

A:文场以管弦乐为主,负责唱腔的托腔保调、场景氛围的渲染(如用【小开门】表现悠闲,【夜深沉】烘托思念),并通过旋律变化辅助人物情感表达;武场以打击乐为主,通过锣鼓经控制表演节奏(如【急急风】营造紧张,【四击头】突出亮相),配合身段动作的起承转合,是京剧“以形传神”的重要支撑。

Q:为什么《花田错》的伴奏多用西皮曲牌?这与剧情有何关联?

A:《花田错》以“才子佳人”的轻喜剧为主线,剧情基调明快活泼,西皮声腔具有高亢、明亮的旋律特点,能较好地表现青春、喜悦、激动等情绪,与剧中卞玉京的娇俏、刘玉英的儒雅等人物性格及花田盛会、误会澄清等情节氛围高度契合,而二黄声腔多用于深沉、悲怆的场景,故《花田错》以西皮为主,辅以少量二黄以丰富情感层次。