京剧《状元为媒招东床》是传统才子佳人戏中的经典剧目,以“状元为媒”为核心情节,巧妙融合了科举文化、婚恋习俗与京剧艺术表现手法,在跌宕起伏的剧情中展现人物性格与时代风貌,故事以明代为背景,围绕新科状元柳逢春的归乡之旅展开,通过“抛绣球”“考才学”“辨真伪”等戏剧冲突,最终成就两段美满姻缘,既传递了“诚信为本”“才德兼备”的传统价值观,也淋漓尽致地展现了京剧生旦净丑各行当的艺术魅力。

故事背景与人物设定

明代嘉靖年间,江南才子柳逢春寒窗苦读,高中状元,圣命衣锦还乡,其父柳员外为光耀门楣,欲为子择媳,恰逢邻乡富商张员外之女张玉娥年方二八,貌美才高,因“抛绣球择婿”闻名乡里,张玉娥自幼熟读诗书,不愿草草嫁人,遂以“绣球引才,诗对定亲”为约,盼得一位文武双全的如意郎君,书生王明远亦慕名而来,却因才学不济,被张府家仆拒之门外,恰在此时,柳逢春归乡途中遇雨,至张府檐下避雨,其状元身份被王明远窥见,心生歹念,设计让柳逢春代其应对绣球考验,引发了一系列误会与波折。

剧中主要人物性格鲜明:柳逢春是典型的文弱书生,忠厚正直,才思敏捷;张玉娥大家闺秀,聪慧果敢,不慕权贵;王明远落魄书生,贪婪狡诈;王媒婆则市侩圆滑,见风使舵,是推动剧情发展的重要“丑角”,四人性格碰撞,构成了戏剧冲突的核心。

剧情发展与京剧艺术表现

(一)抛绣球定亲:生旦唱段的初次交锋

张府花园内,张玉娥手持绣球,立于彩楼上,随口吟出上联:“楼上楼,楼下楼,楼上楼下观春秋。”(“春秋”既指四季,亦暗喻史书,考验才学),楼下王明远苦思冥想不得,柳逢春见状,出于恻隐之心代对:“门里门,门外门,门里门外通古今。”(“古今”呼应“春秋”,以学识见长),张玉娥闻声抛下绣球,却被王明远抢走,柳逢春淡然一笑,不愿争执,转身离去,此处以“对诗”为引,生角(柳逢春)的沉稳与旦角(张玉娥的灵气)通过【西皮原板】唱段展现,柳逢春唱道:“圣命在身归故里,偶遇才女试心机”,唱腔舒缓中透着文雅;张玉娥接唱:“绣球引凤非儿戏,才德兼备配佳期”,声调清亮,闺门旦的娇媚与果跃然台上。

(二)状元为媒:误会与冲突的升级

柳逢春归家后,王明远手持绣球登门,谎称自己为状元,欲招为东床,柳员外信以为真,筹备婚事,恰逢张府遣媒人前来问询,柳逢春得知真相,当场揭穿王明远谎言,却因“代对”之事被张员外误解为“觊觎他人姻缘”,王媒婆受王明远唆使,在一旁煽风点火,称柳逢春“新贵骄横,悔婚背信”,张员外怒而退婚,剧情至此陷入高潮,柳逢春的【二黄导板】“遭诬陷蒙冤屈心绪难平”唱出满腹委屈,随后转【二黄散板】“身正不怕影子斜,真相自会辨分明”,唱腔苍劲有力,表现文老生的刚正不阿。

(三)考才辨真伪:净丑行当的喜剧调剂

为辨明真相,柳逢春提议在张府设“考场”,公开比试才学,王明远为圆谎,临时抱佛脚,却因“之乎者也”用词不当,闹出“之字三点水,乎字不用口”的笑话,引得观众捧腹,丑角王媒婆在一旁帮腔,被张玉娥当场拆穿,其夸张的身段与滑稽的念白(“哎哟喂,我这嘴啊,真是吃了猪油蒙了心!”)为紧张的剧情注入喜剧色彩,柳逢春以一篇《治国安邦策》令张员外折服,王明远原形毕露,被送官究办。

(四)大团圆结局:传统婚俗的舞台呈现

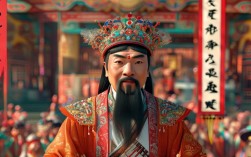

误会解除后,张员外主动将张玉娥许配柳逢春,柳逢春亦感念张玉娥才德,欣然应允,双喜临门,张府与柳府共办婚事,舞台上,状元游街、花轿迎亲、拜堂成亲等传统婚俗依次呈现:生角身着大红蟒袍,足蹬厚底靴,手持马鞭,在【急急风】锣鼓点中“趟马”登场,展现新科状元的意气风发;旦角头戴凤冠,身着霞帔,在丫鬟搀扶下“走圆场”,水袖翻飞间尽显闺秀端庄;净角(张员外)与老旦(柳母)则在一旁笑呵呵地观礼,其念白质朴幽默,烘托出喜庆氛围,柳逢春以“状元为媒”促成自身姻缘,亦成人之美,全剧在【尾声】的唢呐声中圆满落幕。

京剧艺术特色在剧中的体现

《状元为媒招东床》作为传统京剧,充分体现了“唱念做打”的综合艺术魅力,尤其在行当分工、唱腔设计、身段表演上独具特色。

(一)行当分工与角色塑造

| 行当 | 角色 | 表现特点 | 经典唱段/念白示例 |

|---|---|---|---|

| 文老生 | 柳逢春 | 身穿蓝褶子,头戴方巾,动作儒雅,唱腔苍劲沉稳,突出“才”与“德”的统一 | 【二黄慢板】“十年寒窗无人问,一举成名天下知”(抒发抱负);【念白】“君子一言,驷马难追”(彰显诚信) |

| 闺门旦 | 张玉娥 | 穿粉色帔裙,梳大头,贴片子,唱腔清亮婉转,眼神灵动,表现“慧”与“勇” | 【西皮流水】“绣球引凤非儿戏,才德兼备配佳期”(表达择偶标准);【念白】“婚姻大事,岂容儿戏!”(坚定立场) |

| 丑角 | 王媒婆 | 穿大红袄、绿裤,腰系汗巾,动作夸张,念白口语化,插科打诨调节气氛 | 【数板】“东家夸我嘴皮巧,西家赞我手段高,谁知今日栽跟头,闹了个大红脸没处逃”(自嘲滑稽) |

| 净角 | 张员外 | 勾白脸,穿黑蟒,声如洪钟,表现“威”与“慈”并存 | 【导板】“闻听状元退了婚,怒火填胸难平息”(气愤);【散板】“小女有眼不识珠,错怪了贤婿好人”(愧疚) |

(二)唱腔与音乐的戏剧性

全剧以西皮、二黄为主要声腔,根据剧情情绪灵活转换:柳逢春遭误解时用【二黄】,表现低沉压抑;真相大白后转【西皮】,展现明朗喜悦;张玉娥抛绣球时用【西皮流水】,节奏明快,符合少女怀春的心境;王媒婆的数板则用【垛板】,语言通俗,节奏跳跃,增强喜剧效果,伴奏以京胡为主,配合板鼓、锣镲,营造出“急则紧锣密鼓,缓则丝竹悠扬”的戏剧氛围。

(三)身段与舞台调度

京剧的“做”在剧中尤为突出:柳逢春的“拂袖”(表不屑)、“整冠”(表庄重);张玉娥的“甩袖”(表羞涩)、“指月”(表思念);王媒婆的“碎步”(表慌张)、“跪地”(表求饶),皆通过精准的身段语言传递人物情感,舞台调度上,“抛绣球”采用“楼上楼下”的立体布局,“拜堂”则用“对称站位”,既符合传统美学,又强化了戏剧冲突。

文化内涵与时代价值

《状元为媒招东床》虽以才子佳人为外壳,却蕴含着深厚的文化内涵:其一,强调“诚信”与“才德”,柳逢春不贪图富贵,主动澄清误会,彰显了“君子坦荡荡”的品格;其二,体现“婚姻自主”,张玉娥以才学择婿,打破了“父母之命,媒妁之言”的封建桎梏,具有进步意义;其三,传递“成人之美”的价值观,柳逢春以状元身份为媒,不仅成就自身,亦化解了他人的婚恋纠纷,展现了传统美德,在当代,该剧通过京剧艺术的呈现,仍能让观众感受到传统文化的魅力,引发对“诚信”“才德”“真情”的思考。

相关问答FAQs

Q1:“状元为媒招东床”中的“东床”一词有何典故来源?

A:“东床”一词源于东晋时期“坦腹东床”的典故,据《世说新语·雅量》记载,太尉郗鉴派人到丞相王导家选女婿,众人皆矜持拘谨,唯有王羲之(王导之子)坦腹卧于东床,毫不在意,郗鉴闻后赞其“真逸少也”,遂以女嫁之,此后,“东床”便成为女婿的雅称,在戏曲、文学中广泛使用,剧中“招东床”即指为女择婿,既呼应了历史典故,也体现了传统婚俗的文化积淀。

Q2:京剧《状元为媒招东床》中,王媒婆这一丑角角色有何艺术作用?

A:王媒婆作为剧中的丑角,具有多重艺术作用:其一,调节戏剧节奏,通过插科打诨、滑稽表演缓解紧张剧情,增强观赏性;其二,推动情节发展,其见风使舵、挑拨离间的行为是误会升级的关键;其三,反衬主角品格,其贪婪狡诈与柳逢春的忠厚正直形成鲜明对比,凸显了“真善美”与“假恶丑”的冲突,在京剧艺术中,丑角虽为配角,却以独特的“丑中见美”手法,为剧目增添了生活气息与喜剧色彩。