豫剧电影《屠夫状元》作为传统戏曲艺术与现代影视技术结合的典范,以北宋年间市井生活为背景,通过“善恶有报、德行为本”的核心主题,展现了豫剧艺术的独特魅力与中华传统美德的深刻内涵,影片改编自豫剧经典剧目,由著名豫剧演员主演,将舞台上的虚拟程式转化为银幕上的真实影像,既保留了戏曲的写意神韵,又通过电影语言增强了故事的感染力,成为几代观众心中的经典之作。

剧情梗概:善恶交织的市井传奇

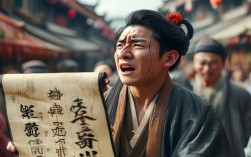

影片围绕屠夫胡三与女儿胡凤莲的命运展开,胡三以杀猪为生,为人憨厚善良,常以低价卖肉给贫苦乡邻,甚至免费救济孤寡,被邻里称为“胡善人”,其女胡凤莲年方十六,聪慧懂事,自幼随父学得一手好针线,母女二人相依为命,日子虽清贫却和美,当地恶少赵文华垂涎胡凤莲美色,欲强行纳妾,遭胡三严词拒绝,赵文华怀恨在心,勾结知县,以“私通反贼”的莫须有罪名将胡三打入死牢,并霸占其家产,胡凤莲悲愤交加,携母亲血书逃亡,途中偶遇落难书生秦文玉,秦文玉原为忠良之后,父亲遭奸臣陷害,家道中落,流落至此,得胡三父女暗中相助,方免于冻饿,秦文玉感念恩情,发奋苦读,高中状元,为官后,他秉公执法,查明胡三冤案,严惩赵文华与贪官,胡三父女终得团圆,秦文玉也与胡凤莲喜结连理,剧情以“小人物”的遭遇为切入点,通过“蒙冤—逃亡—相助—中举—平冤—团圆”的跌宕起伏,既展现了底层百姓的苦难与坚韧,也凸显了“善有善报、恶有恶报”的传统伦理观念。

人物形象:平凡中的闪光与时代印记

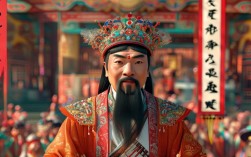

影片塑造了一系列性格鲜明、贴近生活的人物,其中胡三的形象尤为深入人心,他虽为“屠夫”,却无市侩之气,反而有着金子般的心肠:面对乡邻求助,他总说“肉钱不急,人吃饱了再说”;面对恶霸威胁,他宁死不屈,喊出“俺胡三虽是杀猪的,骨头是硬的!”这一角色打破了传统戏曲中“才子佳人”的刻板模式,将底层劳动人民的质朴、善良与刚烈展现得淋漓尽致,成为“平民英雄”的典型代表,胡凤莲则从最初的柔弱少女,成长为敢于为父申冤的坚韧女性:她逃亡途中不惧风霜,寻父时哭倒县衙,面对权贵时毫无惧色,其形象既符合传统女性的温良,又融入了新时代女性的独立意识,具有强烈的时代感,秦文玉作为“状元”形象,不仅是科举成功的符号,更是“知恩图报”“清正廉洁”的道德化身,他的回归与复仇,满足了观众对“正义必胜”的朴素期待,赵文华的阴险、知县的贪婪、乡邻的淳朴,共同构成了北宋市井生活的众生相,使故事更具真实性与代入感。

艺术特色:戏曲与电影的完美融合

豫剧电影《屠夫状元》在艺术上实现了戏曲程式与电影语言的创新结合,既保留了豫剧的“唱、念、做、打”,又通过镜头、场景、音效等电影元素增强了叙事张力。

唱腔设计上,影片充分发挥了豫剧“高亢激越、朴实豪放”的特点,胡三的唱段以“豫东调”为主,如蒙冤时的《胡三把猪刀扔在地》,用苍凉的唱腔展现其悲愤;胡凤莲的唱段则融入“豫西调”的婉转,如逃亡时的《手捧血书泪涟涟》,通过细腻的拖腔与颤音,传递其哀伤;秦文玉的唱腔刚劲有力,如高中后的《我为官清正两袖风》,凸显其正气,不同声腔的对比运用,既贴合人物性格,又展现了豫剧声腔的丰富性。

表演程式上,影片保留了戏曲的虚拟性与写意美,例如胡三“杀猪”的场景,无需真实道具,仅通过演员的虚拟动作(“揉”“刮”“切”)与锣鼓点配合,便将屠夫的娴熟技艺展现得活灵活现;胡凤莲“纺线”时,以水袖为线,以台为车,通过程式化的动作传递出母女二人的辛劳,这些虚拟表演既保留了戏曲的“本真”,又通过电影镜头的特写与跟拍,让观众更清晰地捕捉到演员的眼神、手势等细节,增强了表演的感染力。

场景与镜头上,影片突破舞台剧的固定布景,采用实景拍摄与搭景结合,寒窑”场景,在荒郊野外搭建实景,通过风雪、枯树等元素渲染胡凤莲母女的凄苦;“金殿”场景则采用宏大的搭景,配合俯拍镜头,凸显皇权的威严,镜头运用上,既有舞台剧的固定机位(展现戏曲的“整体美”),又有电影的特写(如胡三流泪的眼神、胡凤莲颤抖的双手)、跟拍(如胡凤莲逃亡时的奔跑),使叙事节奏张弛有度,更符合电影观众的观影习惯。

以下为影片主要人物与艺术特色对应表:

| 人物 | 性格特点 | 经典唱段/情节 | 艺术表现手法 |

|---|---|---|---|

| 胡三 | 善良质朴、刚烈 | 《胡三把猪刀扔在地》 | 豫东调唱腔、虚拟杀猪动作 |

| 胡凤莲 | 坚韧聪慧、勇敢 | 《手捧血书泪涟涟》 | 豫西调唱腔、特写镜头捕捉情感 |

| 秦文玉 | 正直知恩、清廉 | 《我为官清正两袖风》 | 刚劲唱腔、金殿场景宏大调度 |

社会价值:传统美德的当代回响

《屠夫状元》不仅是一部艺术作品,更是一面映照传统美德的镜子,影片通过胡三“以善待人”的行为,传递了“与人为善”的处世哲学;通过胡凤莲“为父申冤”的坚持,彰显了“孝道”与“正义”的重要性;通过秦文玉“知恩图报”的选择,弘扬了“诚信”与“担当”的价值观,这些美德在当代社会依然具有现实意义,尤其在物欲横流的今天,影片所倡导的“德行为本”的价值取向,能够引发观众对道德与良知的思考。

作为戏曲电影,《屠夫状元》在推动豫剧艺术传播方面发挥了重要作用,影片通过电影这一大众媒介,让更多年轻观众了解豫剧、喜爱豫剧,为传统戏曲的“年轻化”探索了路径,其成功经验也为后续戏曲电影的创作提供了借鉴:即在保留戏曲本体的基础上,通过电影技术创新叙事方式,让传统艺术在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

问题1:《屠夫状元》中“夸女婿”选段为何能成为经典?

解答:“夸女婿”选段是胡凤莲在逃亡途中偶遇秦文玉后,对其品格与才华的赞美,唱词朴实生动,如“他眉清目秀多俊雅,说话和气笑哈哈,不是俺胡凤莲夸海口,这样的好女婿世上难找”,唱腔上采用豫剧“二八板”,节奏明快,旋律朗朗上口,既有生活气息又不失戏曲韵味,内容上,该选段贴合胡凤莲“感恩”与“爱慕”的情感,展现了底层百姓对“好人”的朴素认同,因此历经多年仍广为流传,成为豫剧爱好者必学的经典唱段。

问题2:电影版《屠夫状元》相比舞台剧,在叙事节奏上做了哪些调整?

解答:电影版通过“删减程式、强化细节、加快节奏”三大调整,使叙事更紧凑,例如舞台剧中胡三“杀猪”的完整程式(包括备猪、开膛、割肉等十余个动作)在电影中简化为3个关键镜头,插入更多生活细节(如胡凤莲为父亲擦汗、母女夜晚缝补衣服),既保留了戏曲的写意美,又丰富了人物情感,电影将舞台剧中“蒙冤—逃亡”的线性叙事,改为“插叙+倒叙”(如开头先呈现胡凤莲寻父,再回溯蒙冤经过),增强了悬念感,更符合电影“视听优先”的叙事逻辑。