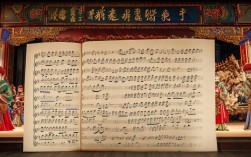

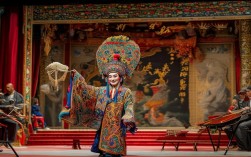

京剧《南阳关》是传统老生戏的经典剧目,以隋末伍云召保南阳、反隋朝的故事为主线,唱腔高亢激越,伴奏曲谱丰富多元,集中体现了京剧“文武场”相辅相成的艺术特色,其伴奏曲谱可分为文场(管弦乐)与武场(打击乐)两大部分,二者通过精密的节奏配合与情绪渲染,共同塑造了伍云召忠勇悲壮的人物形象和跌宕起伏的剧情氛围。

文场伴奏:以腔带曲,托腔保调

文场伴奏是京剧唱腔的“骨架”,以京胡为主奏乐器,辅以京二胡、月琴、小三弦、笛子、唢呐等,通过特定的曲牌、过门与唱腔旋律交织,推动剧情发展、烘托人物情感。《南阳关》的文场曲谱以【西皮】声腔为主,辅以少量【二黄】及专用曲牌,具体可分为以下几类:

唱腔过门:起承转合的情绪纽带

过门是唱腔与唱腔、唱腔与念白之间的器乐衔接,具有预示情绪、引导节奏的功能。《南阳关》中最具代表性的过门是“叹五更”唱段的【西皮原板】与【西皮快板】过门。

- “叹五更”过门:伍云召被困南阳关,夜半叹五更时,【西皮原板】过门以“5 6 1 2 3 5 6 1”为骨干音,节奏舒缓如泣如诉,前半段用连弓表现压抑情绪,后半段加入附点节奏(如“5.6 1 2 3.5 6 1”),暗示人物内心的挣扎,当唱段转入【西皮快板】“恨杨广谋反江山”时,过门节奏突然加密,变为“0 5 35 6 1 35 6 1”,十六分音符快速跑动,配合唱腔的急促语气,表现云召对杨广的愤懑与突围的决心。

- 【西皮导板】过门:云召城头眺望时的“叹英雄失势入罗网”为【导板】散板,过门以京胡散板引子开头,自由延长音“6——”后接“5 3 2 1 2 3 5”,旋律下行,营造悲凉意境,随后由慢渐快转入【原板】,形成“散—慢—快”的情绪递进。

专用曲牌:场景描写的音乐符号

除过门外,文场还使用大量曲牌表现特定场景。《南阳关》中常用的曲牌包括:

- 【夜深沉】:改编自昆曲《思凡》,用于云召与伍保月下相认的段落,以京胡低音区拉奏“3 5 6 1 2 3 5”,中段加入大锣与铙钹,旋律时而低沉(表现云召的落魄),时而高亢(表现相认的激动),配合“儿啊!”的哭唱,极具感染力。

- 【风入松】:传统武曲,用于两军交战前的列阵场面,以笛子吹奏“5 6 1 2 3 5 6 1”,节奏平稳庄重,后由京胡接奏,加入顿弓技法,表现军队肃杀的氛围。

- 【哭皇天】:悲怆类曲牌,用于云召败退、城破自刎前的铺垫,旋律以“1 2 3 5 6 1”为骨干,大量运用下滑音(如“5↓3”)和颤音,配合京二胡的弱音托奏,强化悲剧色彩。

乐器配合:主次分明的声部层次

文场乐器的分工明确:京胡主导旋律,讲究“托、保、带、随”(即托住唱腔节奏、保住音准、带动情绪、随腔走字);京二胡以中音区填充和声,常用“垫补”技法填补旋律空隙;月琴与小三弦则以“加花”装饰为主,通过“轮指”“弹挑”等技法丰富旋律线条,如【原板】过门中月琴的“3 5 3 5 6 1 6 1”重复音型,既增强节奏感,又不喧宾夺主。

武场伴奏:锣鼓经,节奏的情绪引擎

武场伴奏是京剧的“脉搏”,以板鼓为核心,通过大锣、铙钹、小锣等打击乐的不同组合,形成“锣鼓经”,控制剧情节奏、渲染戏剧冲突。《南阳关》的武场曲谱以“急、紧、悲、壮”为特色,常用锣鼓经如下:

核心锣鼓经的功能与运用

- 【急急风】:由板鼓领奏,大锣、铙钹、小锣快速交替,节奏型为“八大仓 仓 才 仓 才 仓 才 仓”,表现紧急场面,如云召得知隋军围城时,武场以【急急风】开场,配合云召“且住!”的念白,瞬间营造紧张氛围;城破突围时,【急急风】与武打动作同步,鼓点密集如雨,增强视觉冲击力。

- 【四击头】:板鼓四击开头,大锣收尾,节奏型为“仓 才 仓 才 仓 才 仓”,用于人物亮相或关键动作,如云登城楼眺望时,先奏【四击头】,再接云召“看城外——”的念白,最后定格亮相,凸显人物威武形象;自刎前,【四击头】节奏放慢,变为“仓——(延长)才 仓 才 仓”,表现人物内心的决绝与悲壮。

- 【撕边】:板鼓单键滚奏,模拟“撕边”声,节奏自由,用于情绪铺垫,如云召夜叹五更时,板鼓先奏【撕边】,接京胡散板过门,再引唱腔,形成“鼓—琴—唱”的层层递进;临终前,【撕边】配合“南阳关破,云召……死矣!”的念白,鼓声渐弱,暗示生命走向终结。

- 【收头】:锣鼓收束技法,节奏型为“仓 仓 仓 0”,用于唱段或念白的结束,如“叹五更”唱段结束后,武场以【收头】收尾,鼓点干脆利落,与唱腔的拖腔形成对比,强化结束感。

武与文的情绪联动

武场与文场需精密配合,如【西皮流水】唱段“催马加鞭往家赶”中,唱腔节奏明快,武场以【急急风】为底,板鼓通过“夹板”技法(每拍击打)控制速度,京胡则以快速十六分音符伴奏,形成“唱急、鼓急、弦急”的三重呼应;而在【二黄散板】“城头望见旌旗乱”中,文场京胡用散板拉长音,武场则以【撕边】轻击,鼓声如叹息,与唱腔的悲凉融为一体。

曲谱的传承与演变

《南阳关》的伴奏曲谱在传承中不断丰富,早期老生如程长庚、余叔岩的演出,以“简谱”记录骨干音,强调“死腔活唱”,演员可根据自身嗓音条件调整旋律;至马连良、谭富英时期,曲谱中加入更多装饰音与变化节奏,如“叹五更”过门中马派特有的“连音顿挫”(如“5 6 1”的“5”音轻顿后快速滑向“6”),使伴奏更具个性化,现代演出中,为适应剧场效果,部分曲牌在保留传统骨架的基础上,增加了乐器编制(如加入中阮、大提琴),但核心锣鼓经与【西皮】腔调始终未变,成为京剧伴奏“守正创新”的典范。

相关问答FAQs

Q1:《南阳关》中“叹五更”唱段的过门旋律有什么特点?如何通过过门表现人物情感?

A:“叹五更”是《南阳关》的核心唱段,过门以【西皮原板】为基础,旋律可分为“起、承、转、合”四部分:“起”句(5 6 1 2 3 5)用连弓平稳上行,象征云召对往昔的追忆;“承”句(3 5 6 1 2 3)加入附点节奏,表现情绪波动;“转”句(2 1 6 5 3 2)突然下行,暗示现实困境;“合”句(1 2 3 5 6 1)回到主音,为唱腔铺垫,通过旋律走向的起伏(上行—平稳—下行—回归)与节奏变化(连弓—附点—顿弓—快弓),既引导听众进入情境,又外化了云召“悲、愤、悔、壮”的复杂情感。

Q2:学习《南阳关》伴奏曲谱需要掌握哪些基础?初学者应如何练习?

A:学习《南阳关》伴奏需掌握三项基础:一是【西皮】声腔的板式特点(如原板、快板、散板的节奏规律);二是常用锣鼓经的节奏型(如【急急风】【四击头】的击打方法);三是文场乐器的配合技巧(如京胡的“托腔”与月琴的“加花”),初学者可分三步练习:先跟录音模仿【西皮】过门的旋律走向,掌握音准与节奏;再单独练习锣鼓经,用板鼓打基本节奏,再配合大锣、小锣;最后尝试“文武场配合”,如先奏【原板】过门,再接唱腔,重点感受“鼓板指挥、京胡领奏、打击乐烘托”的整体协调性,建议从“叹五更”的慢板段落入手,节奏较易掌握,再逐步过渡到快板、武打场面的复杂曲谱。