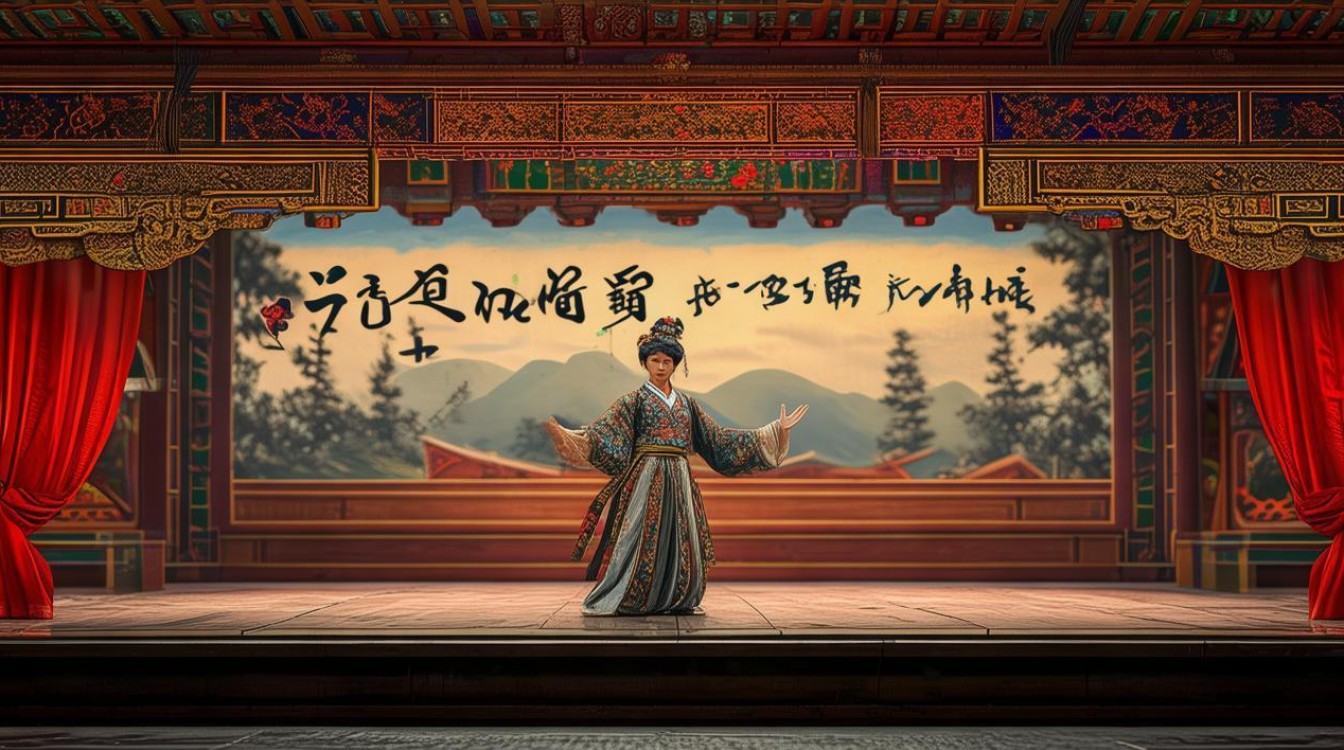

成语与中国戏曲,犹如中华文化星河中交相辉映的双子星,前者以凝练的语承载千年智慧,后者以生动的舞台演绎世间百态,二者在历史长河中相互滋养、彼此成就,共同构筑了中华民族独特的文化记忆与精神图景,成语的“言简意丰”与戏曲的“形神兼备”深度融合,不仅丰富了戏曲的艺术表现力,更让成语的文化内涵在舞台上焕发生机。

成语在戏曲文本中的运用,是其与戏曲结合最直接的体现,戏曲剧本作为文学与表演的结合体,天然成为成语施展魅力的舞台,从剧目名称到唱词念白,成语的融入不仅提升了文本的文学性,更强化了情感表达与叙事张力。《牡丹亭·游园惊梦》中“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”,用“姹紫嫣红”描绘春景之盛,“断井颓垣”反衬青春易逝,成语的对比让杜丽娘的伤春之情更加浓烈;《西厢记·长亭送别》中“晓来谁染霜林醉?总是离人泪”,虽未直接用成语,但“黯然销魂”“依依惜别”等情感内核已通过唱词传递,而“碧云天,黄花地”的意象组合,则暗合成语“秋高气爽”的意境,让离别的悲秋氛围更加醇厚,更有甚者,部分成语直接源于戏曲典故,如“南柯一梦”出自《南柯记》,讲述淳于棼梦入蚁国经历荣辱,后比喻人生虚幻;“破镜重圆”源自《赵贞女蔡二郎》,虽经后世演变,却与戏曲中“夫妻离散-团圆”的经典母题紧密相连,这些成语不仅成为文本的点睛之笔,更因戏曲的传播而深入人心。

戏曲表演对成语的具象化,实现了“言”与“象”的完美统一,成语的抽象意义,在戏曲表演中被转化为具象的身段、程式与动作,让观众在“观形”中“会意”。“翩翩起舞”可通过梅兰芳《天女散花》中“云手”“卧鱼”等身段展现,水袖翻飞间似仙女凌波;“怒发冲冠”在《野猪林》中通过林冲“甩发”“蹺踢”等动作呈现,白发怒张间尽显悲愤;“足智多锣鼓喧天”的场面,则通过武戏中密集的锣鼓点与演员翻腾的“跟头”共同营造,让观众直观感受热闹氛围,更有甚者,戏曲中的“程式动作”本身就是成语的“活字典”:“卧鱼”对应“亭亭玉立”,“鹞子翻身”对应“身手敏捷”,“甩袖”对应“拂袖而去”,这些动作将成语的语义转化为可视的艺术符号,使观众无需语言解说,便能心领神会。

成语与戏曲人物塑造的深度绑定,让角色形象更加鲜明立体,戏曲中的人物性格,常通过成语“标签”来概括,再通过唱念做打的集中演绎,使形象深入人心,关羽的“义薄云天”,通过“捋髯”“抚胸”等动作,以及唱词“桃园结义义气深”来强化;诸葛亮的“足智多谋”,通过“羽扇纶巾”“空城计”中的从容表现;曹操的“奸雄本色”,则通过“白脸”妆容与“宁我负人,毋人负我”的念白凸显,这些成语不仅是人物的性格注脚,更是戏曲“脸谱化”“类型化”审美特征的体现,观众一提到“忠义”,便想到红脸关羽;一提到“智绝”,便想到羽扇诸葛——成语与戏曲人物的结合,已超越艺术范畴,成为民族文化心理的集体记忆。

成语与中国戏曲共同承载着中华民族的道德观念、价值取向与审美情趣,是传统文化“活态传承”的重要载体,成语中“精忠报国”“孝亲敬老”“诚实守信”等伦理观念,在戏曲中通过“岳母刺字》《打金枝》《锁麟囊》等剧目反复演绎,让抽象的道德准则转化为可感的人物故事;戏曲中“善有善报,恶有恶报”的结局,与成语“因果报应”相呼应,强化了民众的善恶认知;而“虚实相生”“写意传神”的戏曲美学,则与成语“得意忘形”“形神兼备”的审美追求一脉相承,可以说,成语是戏曲的“文化基因”,戏曲是成语的“传播载体”,二者在互动中让中华文化“薪火相传”。

| 成语 | 戏曲出处 | 释义 |

|---|---|---|

| 粉墨登场 | 源自戏曲化妆 | 比喻登上政治舞台 |

| 锣鼓喧天 | 戏曲开场场面 | 形容热闹非凡 |

| 梨园子弟 | 唐玄宗梨园典故 | 泛指戏曲演员 |

| 有板有眼 | 戏曲节奏规范 | 比喻做事有条理 |

| 悲欢离合 | 戏曲常见题材 | 泛指人生遭遇 |

成语与中国戏曲的结合,是语言艺术与舞台艺术的完美融合,既让成语“活”了起来,也让戏曲“深”了下去,它们共同见证了中华文化的生命力,也将在新时代继续滋养着民族的精神世界。

FAQs

问:成语在中国戏曲的表演中,如何帮助演员塑造人物性格?

答:成语可作为人物性格的“标签”,通过程式化动作强化形象,义薄云天”对应关羽“捋髯”“抚胸”的动作设计,凸显忠义;“足智多谋”对应诸葛亮“羽扇纶巾”“空城计”中的从容,展现智慧,唱词中运用成语,如《铡美案》包拯唱“明镜高悬”,强化刚正;念白成语的节奏感,如“怒发冲冠”的铿锵语调,凸显人物气节,成语的语义与表演程式结合,让人物性格更鲜明、更具辨识度。

问:为什么说成语与中国戏曲的结合体现了“言”与“象”的统一?

答:成语以“言”凝练抽象意义(如“义薄云天”指道义崇高),戏曲以“象”具象化呈现(如关羽捋髯、抚胸的动作);成语的语义结构(如主谓、并列)与戏曲的身段程式(如对称动作、连贯动作)形成呼应,如“翩翩起舞”对应“云手”“卧鱼”的组合动作,二者共同服务于情感表达,成语提供情感内核,戏曲提供情感外化,实现“意会”(成语语义)与“目识”(舞台形象)的统一,让文化内涵更直观、更易传播。