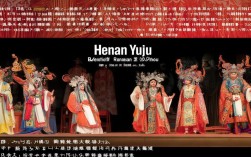

豫剧《西厢记》作为中国戏曲的经典剧目,其“拷红”一折更是集中体现了戏剧冲突的张力与人物性格的鲜明,作为豫剧常派艺术的代表作之一,“拷红”通过红娘与老夫人的正面交锋,将封建礼教下的爱情抗争推向高潮,既保留了原著的精髓,又融入了豫剧特有的地域文化基因,成为观众百看不厌的经典片段。

“拷红”的故事情节源自王实甫《西厢记》的第四本第二折,主要讲述崔莺莺与张生私定终身后,老夫人得知真相,怒气冲冲地拷问侍女红娘,红娘面对威严的老夫人,不卑不亢,以理据争:她先以“老夫人失信”为由,指出老夫人当初“许婚在先,赖婚在后”的过错;又以“张生相思成疾”为由,强调若非小姐与张生相会,张家郎君恐已命丧黄泉,反将老夫人一军;最后以“家门声望”相劝,指出若张扬出去,老夫人“治家不严”的名声便会传遍天下,迫使老夫人不得不妥协,答应“招张生为婿,但必须赴京赶考,中得状元方可成亲”,这一折戏的核心矛盾在于封建家长制的威严与青年男女追求自由爱情的碰撞,而红娘作为关键人物,其机敏、勇敢和善良的性格在这一情节中得到了淋漓尽致的展现。

从艺术特色来看,豫剧《西厢记·拷红》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合魅力,在唱腔设计上,常香玉大师结合豫剧梆子腔的高亢激越与豫东、豫西流派的细腻婉转,为红娘设计了层次丰富的唱段,红娘与老夫人对质时,唱腔中既有据理力争的铿锵有力,又有对张生同情的柔肠百转,尤其是“老母啊,你休将红娘来拷问”一段,通过豫剧特有的“二八板”“流水板”的转换,将红娘内心的紧张与坚定表现得淋漓尽致,在表演上,红娘的身段动作极具生活气息,如被老夫人拷问时的战栗、据理力争时的手势、以及最后胜利时的俏皮,都通过豫剧“虚拟化”和“程式化”的表演手段,将人物形象刻画得栩栩如生,而老夫人的扮演则侧重于威严与无奈,唱腔中带着封建家长的固执与对女儿的爱护,形成了鲜明的对比。

“拷红”一折的人物塑造更是豫剧艺术的典范,红娘作为剧中“小人物”的代表,她的智慧与勇气不仅推动了剧情发展,更成为了反抗封建礼教的象征,她不同于传统戏曲中温顺的侍女形象,而是具有独立思考能力和斗争精神的女性,这一形象在豫剧舞台上被赋予了鲜明的河南特色——直率、泼辣、不拐弯抹角,老夫人则代表了封建家长制的权威,她既要维护家族的“门当户对”,又对女儿怀有母爱,这种内心的矛盾使人物形象更加丰满,而崔莺莺虽未直接出场,但通过红娘的叙述和老夫人的提及,其“叛逆”与“深情”的性格也跃然纸上。

从文化价值来看,“拷红”不仅是对《西厢记》经典的戏曲化呈现,更融入了中原文化的精神内核,豫剧作为中原地区的代表性剧种,其语言风格、表演形式都带有浓厚的地方特色,“拷红”中红娘的唱词念白多采用河南方言,如“中”“恁”“咋”等,既贴近生活,又增强了戏剧的亲切感,红娘“以理服人”“以情动人”的斗争方式,也体现了中原文化中“讲理重情”的价值取向,使得这一经典情节在当代观众中仍能引发共鸣。

以下是关于“西厢记拷红豫剧”的相关问答:

FAQs

-

问:豫剧《西厢记·拷红》中的红娘与其他剧种(如京剧、越剧)中的红娘有何不同?

答:豫剧红娘更具中原女性的“泼辣”与“直率”,唱腔高亢激越,表演动作夸张而富有生活气息,语言多用河南方言,凸显了河南女性的爽朗与机智,京剧红娘则更侧重“闺门旦”的端庄,唱腔婉转,表演细腻;越剧红娘则带有江南女性的温婉,唱腔柔美,动作轻盈,体现了不同地域文化对人物性格的塑造。 -

问:“拷红”一折为何能成为豫剧《西厢记》中最受欢迎的片段?

答:“拷红”的核心冲突集中,人物性格鲜明,戏剧张力强,红娘与老夫子的正面交锋既有“智斗”的精彩,又有“情理”的深度,满足了观众对“正义战胜强权”的心理期待,豫剧独特的唱腔和表演技巧,将红娘的机智与勇敢展现得淋漓尽致,使这一片段既有思想性,又有观赏性,成为豫剧舞台上的“常青树”。