《白蛇传》作为中国戏曲宝库中不朽的经典,以“人妖之恋”的奇幻外壳包裹着对人性解放、爱情自由的深切渴望,历经数百年舞台淬炼,依然在当代观众心中激起回响,不同剧种的艺术家们以独特的艺术语汇,将这个家喻户晓的故事演绎得千姿百态,既保留了传统文化的基因,又不断焕发新的生命力。

从剧情脉络看,戏曲《白蛇传》以白素贞与许仙的相遇、相知、相爱为核心,串联“游湖借伞”“结亲”“开药铺”“盗仙草”“水漫金山”“断桥”“合钵”“雷峰塔倒”等经典场次,不同于后世影视作品对情节的增删改编,传统戏曲更注重通过“程式化”表演浓缩情感张力:越剧《白蛇传》中“断桥”一折,白素贞水袖翻飞间既有对许仙的怨怼,更有对情缘易碎的悲戚,小青的怒目圆睁与许仙的惶恐无措,通过身段与眼神的碰撞,将三角关系的微妙张力推向高潮;京剧则强化“武戏文唱”的特质,“水漫金山”一折,白素贞的“靠子功”与法海的“把子功”交锋,锣鼓铿锵中既有神魔斗法的奇幻,也有对强权压迫的抗争,让“情”与“理”的冲突具象化为舞台上的每一次腾挪跌宕。

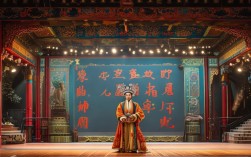

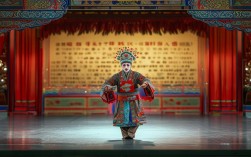

艺术呈现上,《白蛇传》戏曲的魅力在于“虚实相生”的舞台美学,传统戏曲不追求写实的布景,而是以“一桌二椅”为支点,通过演员的表演创造意境:昆曲《雷峰塔》中“断桥”的“桥”,仅凭白素贞与小青的圆场步与许仙的踉跄后退,便让观众在想象中看见烟雨朦胧的西湖;越剧的“唱腔”更是情感的核心载体,尹桂芳塑造的许仙,唱腔清亮婉转,将书生的温厚与痴情融入“洞房花烛夜”的【尺调慢板】中;而傅全香演绎的白素贞,【弦下腔】的幽咽与【中板】的坚定交织,既显仙女的灵动,更见为爱敢恨的刚烈,不同剧种对音乐的差异化处理,让同一个故事呈现出或柔美、或激昂、或悲怆的多重气质。

从文化内涵看,《白蛇传》戏曲的深层价值在于对“人性”的张扬与对“礼教”的反思,白素贞作为“蛇妖”,却比人类更重情义:她为救许仙盗仙草,触犯天条;为护爱情斗法海,不惜水淹金山,这种“妖性”与“人性”的矛盾统一,本质上是对封建礼教“存天理灭人欲”的反抗——法海以“人妖殊途”为由拆散佳偶,实则是以宗教权威维护世俗秩序;而白素贞对“情”的坚守,则是对个体价值的肯定,这种反抗精神在当代语境下依然具有穿透力:当“自由恋爱”成为社会共识,《白蛇传》中的“情”不再是对礼教的简单对抗,而是对爱情中责任、勇气与牺牲的永恒诠释。

在当代传承中,《白蛇传》戏曲展现出强大的生命力,经典剧种通过“守正创新”激活传统:上海越剧院重新编排的《白蛇传》,在保留“断桥”“合钵”等核心折子的基础上,融入现代舞美技术,用多媒体投影呈现雷峰塔的“镇压”与“倒塌”,让神话意象更具视觉冲击力;跨界融合让经典走向年轻群体:京剧名家王珮瑜与流行歌手合作的《白蛇传》唱段,将京剧西皮流水的旋律融入电子音乐,让“小青妹且慢举龙泉宝剑”的唱段在短视频平台引发热议,这种“老戏新唱”的探索,既守住了戏曲的“根”,又接住了时代的“气”。

《白蛇传》戏曲之所以能跨越时空,正在于它用艺术化的语言,将“情”的永恒主题与“美”的极致追求融为一体,当舞台上的水袖翩跹,唱腔婉转,我们看到的不仅是一个奇幻的爱情故事,更是人类对自由、正义与美好的永恒向往——这或许就是经典的真谛:它从未过时,只是等待每一代观众用自己的心灵去聆听、去共鸣。

相关问答FAQs

Q:为什么“断桥相会”被誉为《白蛇传》中最经典的场次?

A:“断桥相会”之所以成为经典,首先在于其戏剧冲突的集中爆发:白素贞与小青的“怨”(对许仙的误会)、许仙的“怯”(对妖魔的恐惧)、法海的“威”(对情缘的压迫)在此交汇,三角关系的张力达到顶点;戏曲程式的精妙运用——越剧中白素贞的“跪步”与“水袖功”,既表现伤痛又传递深情,京剧中的“哭头”唱腔,将悲愤与绝望融入旋律;其象征意义深远,“断桥”既是实景,更是情缘断裂的隐喻,让观众在虚实相生中感受爱情的脆弱与坚韧,因此成为各剧种保留的“灵魂折子”。

Q:不同剧种的《白蛇传》在人物塑造上有哪些差异?

A:不同剧种因艺术风格不同,对人物塑造各有侧重,越剧侧重“柔美”,白素贞被塑造成温婉坚韧的“东方女性”,唱腔婉转,身段柔美,更突出“情”的细腻;京剧强化“刚烈”,白素贞的“武戏”占比更高,如“水漫金山”的打斗戏,凸显其敢爱敢恨的反抗精神;昆曲则追求“写意”,白素贞的表演更注重“神韵”,通过眼神与水袖的微妙变化,表现仙女的灵性与人性的挣扎;川剧则擅长“变脸”,在法海等角色中加入夸张的喜剧元素,让严肃的冲突更具民间趣味,这些差异既源于地方审美,也体现了戏曲艺术的多样性。