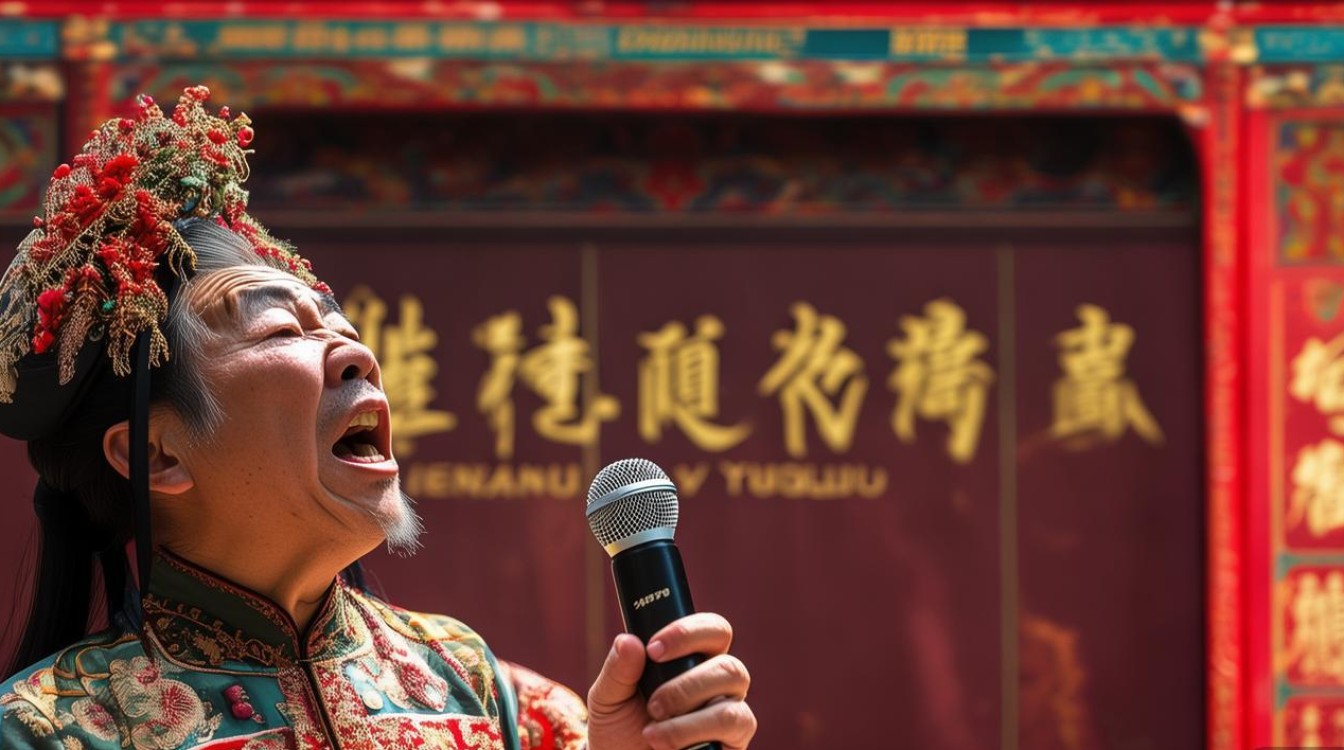

在河南的大街小巷,时常能听到熟悉的豫剧唱段从某个角落飘出——可能是清晨公园里戏迷吊嗓子的嘶吼,是社区活动中心票友们的合奏,亦或是短视频平台上素人演员的精彩演绎,这些由普通戏迷演绎的豫剧唱段,没有华丽的舞台包装,却带着最质朴的生命力,成为传统文化在民间流淌的鲜活注脚。

戏迷群体构成多元,既有退休老人将戏曲作为晚年寄托,也有年轻人通过短视频重新爱上豫剧,他们或许没有专业演员的嗓音条件,却对每个唱段的情感拿捏得恰到好处,花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”,戏迷们会刻意模仿常香玉大师的“豫东调”高亢明快,字字铿锵;而《穆桂英挂帅》的“辕门外三声炮如同雷震”,又会用“豫西调”的苍劲悲壮,展现穆桂英的飒爽英姿,这种对经典的“再创作”,往往带着个人对角色的理解——有的戏迷唱《朝阳沟》的“祖国的大地无限好”,会加入自己对家乡的眷恋,让简单的唱词有了更厚重的情感。

戏迷唱豫剧的场景同样丰富,线下,郑州紫荆山公园的“戏迷角”每周都有固定聚会,老人们自带音响,轮流登台,观众里坐着路过的市民、拍照的游客,甚至有跟着哼唱的外国友人;线上,抖音、快手等平台上,“豫剧戏迷”话题播放量超百亿次,00后戏迷用流行音乐伴奏改编《对花枪》,或是用戏腔翻唱网络歌曲,让豫剧以更年轻的姿态破圈,这些场景里,唱段不再是舞台上的“表演”,而是普通人表达情感的方式——高兴时唱《七品芝麻官》的“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,失意时哼《秦香莲》的“人不留天留”,豫剧成了生活的“情绪出口”。

为了让戏迷文化更系统化,许多地方还成立了票友协会,定期组织比赛和交流,以河南为例,全省现有票友社团200余个,年均举办戏迷汇演超千场,这些活动不仅让戏迷们有了展示平台,更推动了豫剧新人的培养,比如2023年“河南省戏迷电视大赛”中,12岁的参赛选手以《拷红》选段惊艳全场,证明传统戏曲正吸引着年轻一代。

戏迷唱段的魅力,在于“真”,他们不懂复杂的乐理,却懂“唱戏唱的是情”;没有精致的妆造,却用一腔热血让豫剧扎根生活,正如一位70岁戏迷所说:“我唱了一辈子豫剧,不为成名,就图个心里舒坦。”这种朴素热爱,正是传统文化最坚实的土壤。

相关问答FAQs

Q1:戏迷唱豫剧需要具备哪些条件?

A1:戏迷唱豫剧的核心条件是热爱与坚持,无需专业门槛,基础要求包括:熟悉唱词和基本旋律,可通过跟录音、看教学视频学习;掌握简单唱腔技巧,如豫剧的“真声”“假声”转换,可向老戏迷请教;更重要的是理解角色情感,比如唱《泪洒相思地》时要把握悲愤,唱《五世请缨》时要突出豪迈,加入票友社团或线上社群,能获得交流和指导,提升演唱水平。

Q2:戏迷演唱和专业演员的豫剧有何区别?

A2:区别主要体现在技巧、规范性和目的上,专业演员经过系统训练,嗓音条件、气息控制、身段动作均有严格标准,追求“字正腔圆”“声情并茂”的艺术高度;戏迷则更侧重情感表达,演唱可能更自由,甚至加入个人理解,技巧上可能不够精准,但胜在真实自然,目的上,专业演员以舞台表演、传承艺术为职业,戏迷则以自娱自乐、交流情感为主,后者让豫剧更贴近生活,更具“烟火气”。