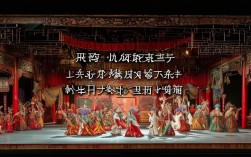

杨六郎作为杨家将故事中的核心人物,在戏曲舞台上始终以“忠勇双全、铁骨柔情”的形象深入人心,从京剧的雍容华贵到豫剧的激昂高亢,不同剧种通过独特的唱腔与板式,将杨六郎保家卫国、忠君孝亲的复杂情感融入旋律,使其唱段成为戏曲艺术中英雄叙事的典范,这些唱段不仅是技艺的展现,更是民族精神的凝聚,让“杨家将”的故事在百年舞台历久弥新。

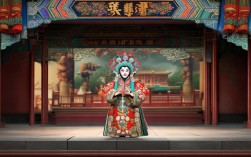

京剧:苍劲沉稳中的家国情怀

京剧作为国粹,杨六郎唱段多以“西皮”“二黄”为基础,唱腔苍劲沉稳,节奏张弛有度,塑造其“儒将”气质,在《状元媒》中,杨六郎(佘赛花招亲)的“劝千岁杀字休出口”是经典唱段:开篇以“西皮慢板”起腔,“劝千岁杀字休出口”一句,“劝”字用长音拖腔,气息绵长,既表现其对君王的恭敬,也暗含对时局的审慎;中段转“垛板”,“老臣启齿说从头”节奏加快,字字铿锵,凸显其直言敢谏的勇气;为国家秉忠心”回归慢板,拖腔中带着一丝苍凉,将“忠君爱国”的深沉情感融入旋律,而在《四郎探母》中,“叫小番”则以“西皮快板”为主,“叫小番与爷忙把路引”一句,节奏明快如急雨,通过“嘎调”的运用,将四郎被困北国后急切探母的心情与“忠孝不能两全”的矛盾爆发,唱腔中既有对母亲的思念,也有对故国的眷恋,刚柔并济,感人至深。

豫剧:高亢激昂中的赤胆忠心

豫剧杨六郎唱段以“豫东调”“豫西调”为特色,唱腔高亢激越,梆子腔的节奏感极强,突出其“猛将”形象。《杨八姐游春》中“杨家将忠心赤胆”一段,以豫东调的“起腔”开篇,“杨家将忠心赤胆保大宋”一句,唱腔高亢嘹亮,“保大宋”三字用“嗨腔”托起,如金石掷地,尽显杨家将的豪迈气概;中段“南征北战立奇功”通过“紧打慢唱”,梆子的密集节奏与唱腔的自由舒展形成对比,既表现杨家将的赫赫战功,也暗含对其命运多舛的感慨;忠义之名万古扬”以“快二八板”收束,节奏加快,情绪推向高潮,将“赤胆忠心”的主题渲染得淋漓尽致,豫剧特有的“大本腔”(真嗓与假嗓结合)在唱段中运用,使杨六郎的形象既有英雄的刚毅,又有凡人的质朴。

河北梆子:悲壮苍凉中的刚毅柔情

河北梆子以“激越高亢、悲壮苍凉”著称,杨六郎唱段多表现其“悲情英雄”的一面。《杨六郎发兵》中“辕门斩子”选段,以“慢板”起腔,“忽听老娘唤一声”一句,唱腔低沉缓慢,“唤”字用下滑音处理,仿佛带着哽咽,表现杨六郎面对母亲求情时的挣扎;中段转“二六板”,“杨延昭站辕门珠泪双抛”,节奏逐渐加快,梆子的“重锤”敲击与唱腔的起伏交织,将“军令如山”的刚毅与“母子情深”的矛盾推向顶点;斩字难出口”回归慢板,拖腔中带着颤抖,既有对儿子的不舍,也有对军法的坚守,刚毅中透着柔情,将杨六郎的复杂性格刻画得入木三分,河北梆子的“苦音”唱腔在此发挥到极致,让英雄的形象更显立体。

晋剧:委婉细腻中的内心独白

晋剧唱腔以“委婉细腻、抒情性强”为特点,杨六郎唱段更注重内心情感的挖掘。《三关点帅》中“头戴金盔光闪闪”一段,以晋剧的“平板”起腔,“头戴金盔光闪闪”一句,唱腔平稳中带着一丝威严,“光闪闪”三字用装饰音点缀,仿佛金盔的寒光闪烁,表现杨六郎的威武形象;中段“身披铠甲扣连环”通过“垛板”的节奏变化,将铠甲的沉重与战场的紧张感融入唱腔;保大宋江山万年长”以“花腔”收束,旋律婉转起伏,既有对国家的忠诚,也有对未来的期许,晋剧特有的“咳腔”在唱段中运用,增添了几分生活气息,让英雄的形象更接地气。

不同剧种杨六郎唱段艺术特色对比

| 剧种 | 剧目 | 唱段名称 | 板式特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 《状元媒》 | 劝千岁杀字休出口 | 西皮慢板、垛板 | 沉稳智慧、忠君爱国 |

| 京剧 | 《四郎探母》 | 叫小番 | 西皮快板、流水板 | 焦急思念、忠孝矛盾 |

| 豫剧 | 《杨八姐游春》 | 杨家将忠心赤胆 | 豫东调、紧打慢唱 | 豪迈激昂、赤胆忠心 |

| 河北梆子 | 《杨六郎发兵》 | 辕门斩子 | 慢板、二六板 | 悲壮挣扎、刚毅柔情 |

| 晋剧 | 《三关点帅》 | 头戴金盔光闪闪 | 平板、花腔 | 威武沉稳、内心细腻 |

杨六郎唱段是戏曲艺术中“英雄叙事”的缩影,不同剧种通过唱腔、板式的创新,将历史人物的精神内核与时代情感相结合,这些唱段不仅让观众感受到戏曲艺术的魅力,更让“杨家将”的忠义精神跨越时空,成为连接历史与观众的情感纽带,无论是京剧的雍容、豫剧的激昂,还是河北梆子的悲壮、晋剧的细腻,杨六郎的形象始终在旋律中鲜活,成为戏曲舞台上永不褪色的英雄符号。

FAQs

-

问:杨六郎唱段中,哪个剧种的唱腔最能体现其“铁骨柔情”的特点?

答:河北梆子的《杨六郎发兵》中“辕门斩子”选段,以“慢板”的苍凉拖腔表现其刚毅,“二六板”的节奏变化展现对母亲的孝心,刚柔并济,最能体现“铁骨柔情”。

-

问:京剧《四郎探母》中杨六郎的“叫小番”为何成为经典?

答:因其“西皮快板”的明快节奏与“嘎调”的情感爆发,将四郎被困北国的焦急、思念与忠孝矛盾浓缩在唱段中,既有戏曲技巧的展现,又有强烈的情感共鸣,故成经典。