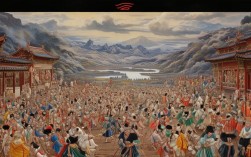

京剧“驱车战将”是传统武戏中的经典剧目,以宏大的战争场面、精湛的武打技艺和鲜明的人物形象著称,属于京剧“靠把老生”或“武生”应工戏,常作为展示演员功底的开场或折子戏,其故事取材于春秋时期晋国内争的历史背景,融合了正史记载与民间演绎,通过“驱车”“战将”两个核心元素,展现古代车战的磅礴气势与英雄人物的忠勇智谋。

剧情梗概与历史背景

“驱车战将”的故事发生于晋灵公时期(公元前620年—前607年),据《左传·宣公二年》记载,晋国正卿赵盾因劝谏灵公荒淫无道,遭其忌恨,派鉏麑刺杀未果,后灵公又设宴伏击赵盾,赵盾的族弟赵穿(一说为赵盾之子赵朔)愤而起兵,攻杀灵公,拥立晋成公,京剧在此基础上进行艺术加工,以“驱车战将”为核心情节,聚焦赵穿为替赵盾解围、驾车驰骋战场与敌军交战的场景,突出其“忠勇护国、智勇双全”的形象。

剧中主线为:晋灵公听信奸臣屠岸贾谗言,派大将灵辄率兵围困赵府,欲除赵盾,危急时刻,赵穿披挂上阵,驾战车冲破敌阵,与灵辄展开殊死搏杀,最终赵穿以精湛武艺和过人胆识击退敌军,护送赵盾脱险,并诛杀屠岸贾,平定内乱,剧情虽简短,却通过“驱车突围”“单骑战将”“阵前斩将”等关键情节,将紧张激烈的冲突与人物性格展现得淋漓尽致。

人物行当与角色塑造

京剧“驱车战将”的角色设置以武将为主,行当分工明确,各具特色,核心角色通过扮相、唱念做打凸显性格:

-

赵穿(武生/靠把老生):剧中的核心人物,由武生或靠把老生应工,扮相为“扎靠、插雉尾、戴帅盔”,手持长枪或画戟,身姿挺拔,气宇轩昂,表演上以“把子功”“靠功”为主,如“趟马”“枪花”“大靠翻跳”等动作,既要展现武将的威猛,又要体现其忠义沉稳,念白以苍劲的“韵白”为主,唱腔则多用“西皮流水”“快板”,节奏明快,烘托战场紧张气氛。

-

灵辄(净角/武净):反派将领,由武净应工,扮相为“大花脸、黑满髯、勾黑脸谱”,身穿大靠,手持大刀或长锤,突出其勇猛暴躁的性格,表演上以“开打”“跌扑”见长,动作刚猛有力,与赵穿的对打讲究“一招一式,寸步不让”,通过“对枪”“对刀”“摔叉”等武打设计,制造冲突高潮。

-

赵盾(老生):作为忠臣形象,由老生应工,扮相为“忠纱、黑三髯、穿蟒”,虽非武戏主角,但通过“唱念”展现其忧国忧民的正气,在“被困府中”“脱险后感慨”等情节中,以“二黄慢板”“原板”唱腔抒发愤懑与欣慰,与赵穿的武戏形成文武互补。

-

士兵(龙套):作为战场背景,由四名“上手”(持枪或戟)和四名“下手”(持刀或盾)组成,通过“走圆场”“翻跌”“阵型变换”等舞台调度,营造“千军万马”的气势,是武戏场面烘托的关键。

艺术特色与舞台呈现

“驱车战将”作为京剧武戏的代表,其艺术特色集中体现在“武打设计”“舞台调度”和“程式化表演”三个方面,充分展现京剧“写意”与“写实”结合的美学原则。

武打设计:虚实结合,技艺精湛

剧中“驱车战将”的核心武打场面,通过“虚实相生”的手法将古代车战搬上舞台,所谓“驱车”,并非真实战车,而是以“马鞭”象征缰绳,演员通过“趟马”动作(如“圆场”“勒马”“挥鞭”)模拟驾车冲锋;战车“疾驰”则通过“蹦跳”“抢背”“僵尸”等跌扑动作表现,如赵穿为躲避敌军箭矢,做“鹞子翻身”翻下战车,随即“挺枪刺杀”,既惊险又美观,与灵辄的对打则采用“对枪”“单刀破枪”“大刀枪”等传统“把子”,配合“急急风”“四击头”的锣鼓点,节奏由缓到急,最终以“灵辄被挑落马下”“赵穿亮相收势”结束,展现“武戏文唱”的韵律感。

舞台调度:场面宏大,层次分明

全剧通过“府中被困”“城门突围”“阵前交锋”“凯旋回城”四个场景转换,利用“一桌二椅”的简约布景结合“守旧”(舞台背景幕)暗示环境变化。“府中被困”以“内场椅”象征赵府,龙套围城形成“包围圈”;“城门突围”则通过“城门旗”和“圆场”表现赵穿驾车冲出城门的过程;“阵前交锋”时,龙套分为“左中右”三列,通过“穿花”“绕场”等调度,模拟两军交错的战场,既避免舞台拥挤,又营造“万马奔腾”的气势。

程式化表演:行当规范,个性鲜明

京剧的“程式化”在剧中体现为不同行当的固定表演范式,如武生的“起霸”(出征前整理盔甲的程式化动作),展现赵穿的威严;净角的“霸腔”(粗犷的唱腔)和“变脸”(表现灵辄的暴怒),强化反派性格;老生的“捋髯”“甩袖”等动作,则刻画赵盾的沉稳儒雅,这些程式并非机械表演,而是演员根据人物性格进行的个性化演绎,使角色既符合行当规范,又具有独特生命力。

文化内涵与传承价值

“驱车战将”虽以战争为题材,但其内核并非单纯展示武力,而是通过“忠奸对立”“护主解围”的情节,传递“忠义勇武”的传统文化价值观,赵穿作为“义士”形象,其行为既是对家族的守护,也是对国家正义的维护,体现了儒家“忠君爱国”的思想;而灵辄作为“奸臣爪牙”,其失败则隐喻“邪不压正”的历史规律。

从艺术传承看,该剧是京剧武戏“基本功训练”的重要剧目,演员需通过长期练习掌握“枪花”“靠旗功”“跌扑技巧”等核心技能,被誉为“武生的试金石”,许多京剧名家如盖叫天、李万春等均擅演此剧,他们在表演中融入个人风格,如盖叫天以“武戏文唱”见长,注重人物内心刻画;李万春则突出“身手矫健”,武打动作刚劲有力,为剧目注入新的活力,至今,“驱车战将”仍是京剧院校的教材剧目和剧院常演折子戏,承载着京剧武戏的表演精髓与文化记忆。

关键信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目类型 | 京剧传统武戏,属“靠把老生/武生”应工戏 |

| 取材来源 | 《左传·宣公二年》晋灵公与赵盾、赵穿的历史故事,结合民间演绎 |

| 主要角色 | 赵穿(武生/靠把老生)、灵辄(武净)、赵盾(老生) |

| 核心情节 | 赵穿驾车突围、阵前斩将、护送赵盾脱险 |

| 艺术特色 | 虚实结合的武打设计、层次分明的舞台调度、行当规范化的程式表演 |

| 经典场面 | “趟马驱车”“单枪破围阵”“灵辄落马” |

| 传承价值 | 京剧武戏基本功训练剧目,体现“忠义勇武”文化价值观,展示演员武打技艺 |

FAQs

Q1:“驱车战将”中的“驱车”是如何通过京剧表演手段实现的?

A1:京剧舞台上的“驱车”并非真实道具,而是通过“虚拟化”和“程式化”表演呈现,演员手持马鞭象征缰绳,通过“趟马”动作(如“圆场”表现战车奔驰、“勒马”表示急停、“挥鞭”模拟驱赶)配合身段(如“弓步”“翻身”)模拟驾车姿态;战车“疾驰”或“躲避”时,则加入“抢背”“僵尸”“鹞子翻身”等跌扑动作,增强视觉冲击力,锣鼓经(如“急急风”“长锤”)的节奏变化,进一步烘托战车的速度与紧张感,使观众通过演员的表演“想象”出战车的存在,体现了京剧“以虚代实”的美学特征。

Q2:为什么说“驱车战将”是京剧武戏的“开蒙戏”之一?

A2:“开蒙戏”是指戏曲演员初学阶段的基础训练剧目。“驱车战将”之所以被称为武戏“开蒙戏”,首先是因为其涵盖武戏核心基本功:如“把子功”(枪、刀、剑、戟的使用技巧)、“靠功”(扎靠后的身段、转身、跳跃)、“毯子功”(翻、跌、扑、滚等跌扑技巧),这些是武生演员必须掌握的核心技能;剧情虽简单,但冲突集中,通过“一对一”或“一对多”的开打设计,便于初学者练习节奏把控和人物配合;该剧对演员的“精气神”要求极高,能培养武生“英武”“沉稳”的台风,为后续学习《长坂坡》《挑滑车》等大型武戏奠定基础,它被视为京剧武戏演员入门的“必修课”。