传统戏曲鼓板是中国戏曲乐队中的核心打击乐器,被誉为“戏曲节奏的灵魂”,它以鼓与板的配合敲击,掌控着戏曲表演的节奏、速度与情绪,是连接唱腔、念白、身段与音乐的指挥中枢,从宋元杂剧到明清传奇,再到近现代各地方剧种的发展,鼓板始终以其独特的声响与韵律,承载着戏曲艺术的审美基因与表演规范。

鼓板由“鼓”与“板”两部分组成,鼓多为圆形木框,一面蒙以蟒皮(以“冬皮”为佳,即冬季剥制的蟒皮,质地坚韧),鼓框直径约25-30厘米,高约10-15厘米,鼓心嵌以“鼓胆”(多为红木或硬木),以调节音色;板由两块长方形硬木制成(常用红木、乌木或檀木),长约20-25厘米,宽约5-7厘米,厚约0.8-1.2厘米,上端钻孔穿绳连接,下端略呈弧形,便于敲击时发出清脆的“啪啪”声,鼓与板通过“鼓绳”相连,演奏者左手持板,右手持鼓槌(多为竹制,裹以红绸或棉布),通过双手的默契配合,实现节奏的精准表达。

鼓板的演奏技巧复杂而精细,分为“板技”与“鼓技”两大类,板技以“单击”“双击”“顿击”“轮击”为主,单击为单板轻敲,多用于节奏舒缓的唱段;双击为连续两板,增强节奏的推动力;顿击为用力下顿,配合情绪转折;轮击则快速连续敲击,营造紧张气氛,鼓技则包括“单槌”“双槌”“滚奏”“点击”“闷击”等,单槌为单点鼓心,双槌为左右交替击打,滚奏为快速连续击打鼓面,用于表现激烈场景,点击则轻击鼓边,音色清脆,闷击以手掌压住鼓心后击打,发出低沉闷响,多用于悲剧情节,鼓板配合讲究“鼓领板,板跟鼓”,即以鼓槌的起落提示节奏框架,以板的敲击明确重拍,两者如“影随形”,共同构成戏曲的“骨”。

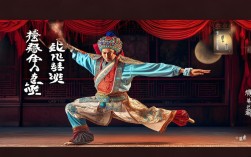

在戏曲中,鼓板不仅是节奏的掌控者,更是情绪的渲染者与剧情的推动者,在文戏中,舒缓的鼓点配合演员的唱腔与念白,如京剧《霸王别姬》中虞姬自刎前,鼓板以“慢长锤”铺垫悲凉氛围;在武戏中,急促的“急急风”“四击头”则配合武打动作,增强紧张感,不同行当的出场亦有固定鼓点:生角(老生、小生)常用“冲头”,沉稳大气;旦角(青衣、花旦)多用“长锤”,婉转柔美;净角(花脸)则以“四击头”开篇,威猛豪放;丑角则以“小锣帽儿头”点缀,诙谐活泼,鼓板还通过“尺寸”(节奏速度)的变化控制戏曲的叙事节奏,如“导板”的自由散板、“原板”的中速、“快板”的急促,均以鼓板的敲击为基准。

不同剧种的鼓板因地域文化与表演风格差异,呈现出独特风貌,京剧鼓板讲究“尺寸准、劲头足”,节奏规整,鼓点饱满,如“慢长锤”的沉稳与“急急风”的急促形成鲜明对比;昆曲鼓板则追求“舒缓典雅”,鼓框较小,音色清亮,板薄而短,常以“滚板”“叠板”配合水磨腔的婉转;豫剧鼓板鼓框较深,蟒皮绷紧,节奏跳跃性强,“二八板”的明快与“快二八”的奔放凸显中原文化的豪迈;川剧鼓板鼓面蒙以蛇皮或羊皮,音色独特,常与帮腔结合,“懒翻身”的诙谐与“风入松”的洒脱充满巴蜀韵味。

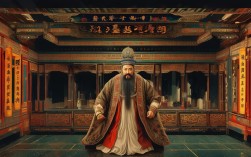

鼓板的历史可追溯至唐代的“节鼓”与“拍板”,宋元时期随杂剧成熟而形成固定形制,明清以来在各剧种中不断演变,历代名鼓师如京剧的杭子和、白登云,昆曲的李金寿等,通过创新鼓点与技法,丰富了鼓板的表现力,当代,鼓板艺术面临传承挑战,但通过“戏曲进校园”、非遗传承人收徒、数字化记录等方式,这一古老艺术仍在焕发生机,在文旅融合与跨界创新中,鼓板元素也被融入现代音乐与舞台作品,成为连接传统与当代的文化符号。

FAQs

问:鼓板和戏曲中的其他打击乐器(如大锣、铙钹)如何配合?

答:鼓板在乐队中处于“指挥”地位,大锣、铙钹等乐器则根据鼓板的节奏进行“呼应”,在京剧“急急风”中,鼓板先以快速滚奏起头,大锣在重拍处“仓”的一声跟进,铙钹以“顷”点缀,三者形成“鼓-锣-钹”的层次感,共同营造紧张激烈的氛围,鼓板通过“手势”与“眼神”提示其他乐器的进入与停顿,确保整体节奏的统一。

问:学习传统戏曲鼓板需要掌握哪些基本功?

答:学习鼓板需先练“手、眼、身、法、步”的基本功:手要练“腕力”与“指力”,确保鼓槌与板的敲击力度均匀;眼要盯“演员的动作”,根据表演调整节奏;身要保持“端正稳定”,便于双手灵活配合;法要懂“锣鼓经”(传统打击乐的节奏谱),熟记不同鼓点的组合;步要与“台步”协调,尤其在武戏中需随演员移动而调整位置,还需大量练习“单打”“双打”“滚奏”等基础技巧,并跟随名鼓师学习“尺寸感”与“情绪表达”,这是鼓板演奏的灵魂。