戏曲孝装是中国传统戏曲服饰中极具悲情色彩与伦理象征的特殊门类,多用于表现剧中人物遭遇丧事、表达哀思的场景,其服饰设计严格遵循传统礼制与戏曲程式,通过颜色、款式、纹样、配饰的细节传递人物身份、情感状态与孝道伦理,若以图片视角观察孝装打扮,可从整体造型到局部细节层层拆解,感受其独特的艺术与文化内涵。

孝装的核心:颜色与材质的象征意义

戏曲孝装的色彩选择以素净为主,摒弃戏曲服饰常见的明艳色调,核心色彩为白色、蓝色与灰色,其中白色使用最为广泛,是“纯孝”的直接体现,在传统观念中,白色象征纯洁与哀悼,如《礼记·曲礼》载“斩衰裳,苴绖、杖、绞带”,白色麻布制成的丧服成为孝道的标志,戏曲孝装承袭这一传统,多采用月白、本白等浅白色调,面料则以棉、麻、绸为主,质地朴素,不施奢华纹绣,以突显“丧”的肃穆与“孝”的虔诚。

以图片中的老旦孝装为例,常见“素帔”造型:月白色绸缎面料,无任何纹样装饰,仅在领口、袖口处用同色丝线滚窄边,避免一丝繁复;内搭素白中衣,下着青色或黑色褶裙,整体色调由浅至深,既符合“白衣配黑裙”的传统丧礼搭配,又通过色彩层次展现人物年龄与身份——老年角色因沉稳气质,多选用偏冷的月白色,而年轻角色(如《窦娥冤》中窦娥)则可能用更贴近本白的纯白,强化其无辜受害的悲情色彩。

蓝色与灰色多用于特定情境:若剧中人物因家境贫寒无力置办纯白孝服,或需表现“守孝已久”的褪色感,则会选用靛蓝色或灰褐色面料,如《三娘教子》中薛倚哥的“贫生孝衫”,即为靛布对襟长衫,袖口磨出毛边,面料经多次洗涤后泛白,通过材质的“旧”与“破”暗示家道中落与人物艰辛。

款式与部件:身份与程式的直观呈现

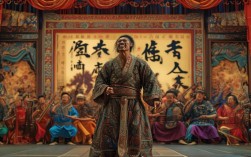

戏曲孝装的款式设计严格遵循角色行当与身份等级,生、旦、净、丑各行当的孝装在形制、细节上差异显著,通过图片可清晰分辨不同角色的身份定位。

旦角孝装以“悲柔”为基调,多采用“袄裙”或“帔裙”组合,正旦(如《宇宙锋》赵艳容被迫装疯后的孝服)身穿素白对襟袄,衣襟处用黑布盘纽,下配青色百褶裙,腰系白布孝带,垂至脚踝;外罩“素帔”(无纹样的对襟长袍,两侧开衩),帔边用青线锁边,行走时帔角飘动,既显柔美又透哀伤,老年旦角(老旦)则多用“帔+裙”搭配,如《杨门女将》佘太君为宗保戴孝时,身着月白色“老旦帔”,领口绣浅灰缠枝纹(极淡的暗纹,远观不可见),下穿黑缎褶裙,足穿“白绣鞋”(鞋面白布,鞋头绣少量灰色云纹),头戴“白绒花”(用白色绒线制成的菊花形发饰),整体造型庄重而不失威严,符合“老年贵妇”的身份。

生角孝装分文生与武生,文生(如《琵琶记》中蔡伯喈)着“素褶子”(白色或月白色对襟长衫,宽袖,衣长及地),腰系白布“绦子”,不戴冠帽,以散发或束“孝巾”(白布包头)表现哀思;武生(如《挑滑车》中高宠阵亡后部将的孝服)则穿“白靠”(白色靠旗、靠身,靠肚无纹样,仅镶黑边),头戴“孝额子”(白色额子,两侧垂白穗),通过武生行当的“英武”与孝装的“素白”对比,强化“悲壮”感。

净角(花脸)孝装以“夸张”为特点,因净角多表现粗犷或刚烈人物,孝装在素净基础上保留行当特征,如《锁五龙》中单雄信的“白脸谱”(全脸白底,黑纹简化),身着白色大靠,靠上用黑线勾勒简单虎纹,胸前的“靠肚”为黑色素面,足穿厚底白靴,通过色彩的强烈对比凸显人物“宁死不屈”的悲愤。

丑角孝装则多用于喜剧或讽刺剧情,如《打龙袍》中陈琳的“丑旦孝装”,身着粉白相间的碎花袄(故意打破孝装的素净规矩),头戴歪斜的白绒花,通过“不正经”的打扮制造反差,暗示剧情的荒诞性。

纹样与配饰:哀思中的情感暗语

孝装虽以素净为主,但并非完全无纹样,其纹样与配饰多为“暗喻”,通过细节传递人物情感与剧情背景,常见纹样包括:

- 回纹:多用于领口、袖口边缘,以青灰或淡蓝丝线绣连续回字纹,象征“生生不息”的家族延续,暗含“逝者已矣,生者如斯”的哀思;

- 云纹:极淡的灰色云纹,绣在帔或裙的边角,如《红楼梦》中贾母为贾敬戴孝时,月白色帔袖口绣若隐若现的“灰云纹”,既符合贵族身份,又以云的“飘忽”喻指生死之隔;

- 兰草:年轻旦角孝装偶尔在腰间系白布绣兰草手帕,如《西厢记》中崔母为崔父戴孝时,手帕绣淡紫色兰草,取“兰质蕙心”之意,暗示逝者的品德与生者的哀思。

配饰是孝装“点睛”之笔,核心道具包括“孝带”“孝杖”“白花”:

- 孝带:白布长带,宽约三寸,生角多系于腰间,垂至小腿;旦角则系于肩部,垂至脚踝,如《梁祝》中祝英台为梁山伯戴孝时,双肩各垂一条孝带,行走时随风飘动,强化“悲戚”氛围;

- 孝杖(“哀杖”):木制,高约齐胸,老年角色(如老旦)或男性角色(如生角)手持,杖头缠白布,如《赵氏孤儿》中程婴为屠岸贾“假意”戴孝时,手持的孝杖故意做旧,暗示其伪装下的隐忍;

- 白花:头饰核心,老旦戴“白绒大花”(直径约10厘米),正旦戴“小白花”(直径约5厘米),而《窦娥冤》中窦娥临刑前的“孝头饰”则为“白布包头+白纸花”,纸花边缘焦黄(象征“火冤”),通过配饰的“破败”强化悲剧性。

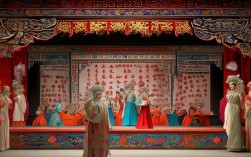

不同剧种孝装的地域特色

中国戏曲剧种众多,孝装在细节上呈现地域差异,若对比不同剧种的孝装图片,可直观感受文化多样性:

- 京剧:程式化最强,孝装严格遵循“宁素勿艳”原则,如《四郎探母》中铁镜公主为萧太后戴孝时,身着“旗装孝服”——月白色旗袍,领口、袖口镶青色滚边,头戴“旗头孝饰”(白绒花与流苏),保留满族服饰特征,大气而肃穆;

- 越剧:柔美风格突出,孝装多用“纱”质面料,如《祥林嫂》中祥林嫂的“孝衫”,为白色软罗纱制成,衣袖宽大如“水袖”,行走时纱料飘动,以“轻”显“悲”,配合越剧“婉转唱腔”,强化人物命运凄苦;

- 豫剧:贴近民间生活,孝装材质更朴素,如《花木兰》中花木兰为父亲戴孝时,身着靛蓝粗布孝衫,裤脚扎紧,足穿黑布鞋,无任何绣花,体现北方农村的“实用型”丧礼文化;

- 川剧:融入“帮派”元素,孝装偶有“变脸”运用,如《情探》中敫桂英的“孝服变脸”,初始为素白孝衫,在“哭坟”唱段中突然翻出内衬的黑色里子(象征“由孝转恨”),通过服饰变化展现人物心理转折。

常见孝装类型及特点(表格归纳)

| 剧种 | 角色类型 | 服饰名称 | 主要特点 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 老旦 | 素帔+青褶裙 | 月白色绸缎帔,青色滚边,黑缎褶裙,头戴白绒花,手持孝杖 | 《杨门女将》佘太君 |

| 越剧 | 正旦 | 纱质孝衫 | 白色软罗纱,宽袖,无滚边,腰系白布绦,足穿素白软靴 | 《祥林嫂》祥林嫂 |

| 豫剧 | 小生 | 靛布孝褶子 | 靛粗布对襟长衫,无领,盘扣,下穿黑色灯笼裤,束白孝带 | 《花木兰》花木兰 |

| 川剧 | 旦角 “变脸”孝装 | 双面孝衫 | 外层素白孝纱,内层黑色衬里,可翻转,象征情感变化 | 《情探》敫桂英 |

| 京剧 | 净角 | 白靠 | 白色靠身,黑边镶靠肚,靠旗白色,黑字“孝”字,黑靴 | 《锁五龙》单雄信 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲孝装为什么普遍以白色为主?是否所有角色都用白色?

A1:白色在传统孝文化中象征“纯孝”与“哀悼”,源于古代“五服制度”中“斩衰”(最重丧服)用苎麻染成的本白色,取其“朴素无华”之意,戏曲孝装承袭这一礼制,以白色为主色调强化“丧”的肃穆氛围,但并非所有角色都用纯白:如贫寒角色用靛蓝、灰褐等“廉价色”体现家境;喜剧或讽刺性角色(如丑角)会用粉白、碎花等“不正经”颜色制造反差;部分少数民族剧种(如藏戏)因文化差异,会用白色哈达代替孝服,体现地域特色。

Q2:如何通过戏曲孝装的配饰区分角色的孝亲关系(如父母、夫妻、子女)?

A2:孝装配饰的细节差异可反映孝亲关系:子女为父母戴孝最重,需全身素白(如《三娘教子》中薛倚哥的纯白孝衫),手持孝杖,头戴“大绒花”;夫妻之间(如《梁祝》中祝英台为梁山伯戴孝)则简化孝饰,仅腰系白绦、戴“小白花”,不持孝杖;晚辈为长辈(如孙辈为祖父母)戴孝时,孝服颜色可稍浅(如月白),且不用“孝杖”,体现“轻孝”;若为平辈或非亲属(如义仆为主人),孝装最简,仅衣襟别“小白布”,以示“义孝”,女性角色(旦角)的孝饰(如白绒花)通常比男性(生角)更精致,体现传统“男刚女柔”的性别规范。